Klavier und Kirschtorte, jüldener Herbst im Friseursalon sowie Florian, Mareike und ihr Zauberlöwe

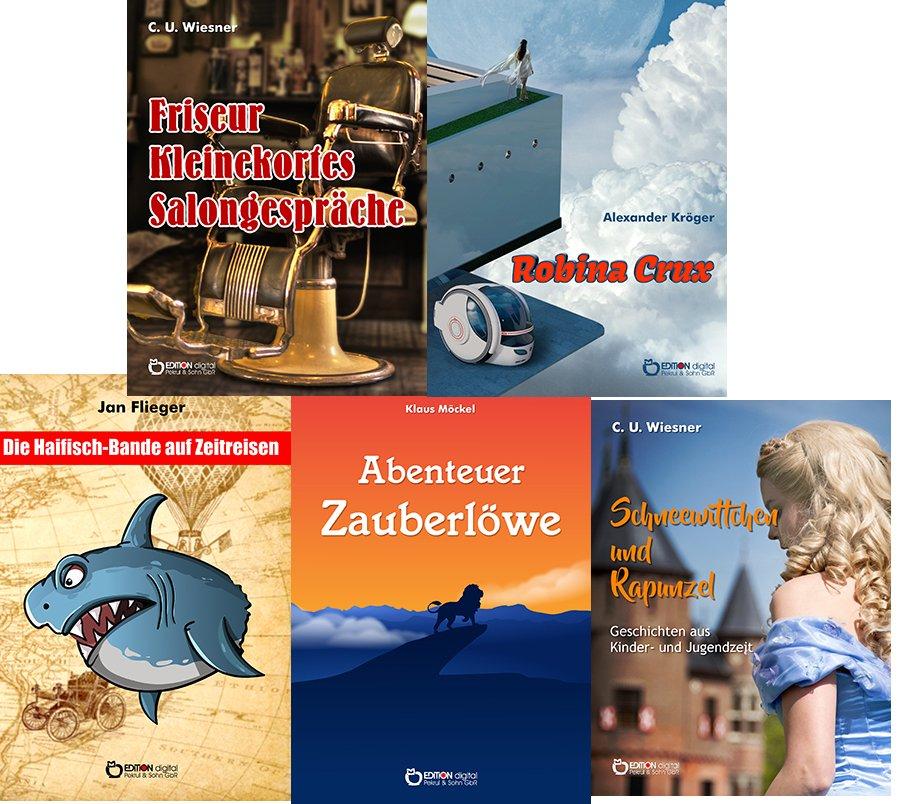

Das gilt auch für die zweite Offerte mit Texten von C.U. Wiesner. In „Friseur Kleinekortes Salongesprächen“, allen fünf Kleinekorten-Büchern in einem E-Book, kann man den köstlichen Anmerkungen des legendären Kleinekorte lauschen und sich fragen, ob es dazu vielleicht sogar irgendwo ein akustisches Dokument in Form einer Schallplatte, einer CD oder irgendeines anderen Speichermediums gibt? Wenn Sie etwas davon wissen, dann lassen Sie uns bitte daran teilhaben.

Apropos Wissen: Können Sie ein bisschen Japanisch? Und wissen Sie noch, was ein Tamagotchi war oder ist? Denn dieses Stück Allgemeinbildung erleichtert die Lektüre der drei Geschichten unter dem gemeinsamen Titel „Abenteuer Zauberlöwe“ von Klaus Möckel beträchtlich. Versprochen.

Wer auf eine Zeitreise gehen möchte, der kann dies zum Beispiel mit der berühmten Glaskugel des noch berühmteren alten Seebärs Old Krusemann tun. Zumindest funktioniert das bei den Mitglieder der jugendlichen Haifischbande so. Nachzulesen ist das alles in den gleich vier Abenteuern unter dem Obertitel „Die Haifisch-Bande auf Zeitreise“ von Jan Flieger. Amüsant und spannend und auch gut zum Vorlesen für kleinere Kinderbücherfreunde geeignet. Versprochen.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Auch diesmal geht es um eine verwandelte Erde – ungut verwandelte Erde. Dennoch finden sich Menschen, die für einen Neuanfang plädieren. Und damit für eine wieder lebenswertere Erde. Es geht also um das Trotzdem. Trotz alledem. Und ein solches Gefühl und eine solche Motivation können wird auch heute gut gebrauchen – um zu verhindern, dass es erst zu einer Katastrophe kommt …

… und ob überhaupt noch Zeit und Gelegenheit für einen zweiten Versuch bleibt. Es ist an der Zeit! Jetzt.

In „Robina Crux“ von Alexander Kröger stecken gleich zwei E-Books: 1977 hatte der Autor als Band 137 in der Reihe „Spannend erzählt“ des Verlages Neues Leben Berlin „Die Kristallwelt der Robina Crux“ veröffentlicht. Dem E-Book liegt die überarbeitete Auflage zugrunde, die 2004 im Verlag KRÖGER-Vertrieb Cottbus erschien. Im selben Verlag erschien 2004 „Robinas Stunde Null“: Wie ein gewaltiger Spiegel ragt plötzlich die Fläche eines Riesenkristalls vor Robina auf. Und obwohl die junge Kosmonautin das Höhenruder zurückreißt, folgt Sekundenbruchteile später ein schmetternder Aufprall. Das Beiboot ist auf jenem geheimnisvollen Kristallboliden havariert, den die Besatzung der REAKTOM auf der Heimreise zur Erde entdeckt hat. Bestürzt sucht Robina Kontakt zum Raumschiff, um die Bergung zu veranlassen, doch die Funksignale bleiben ohne Antwort. Etwas Unfassbares ist geschehen. Die REAKTOM ist verschwunden, und Kernstrahlung deutet auf eine Katastrophe. Niemand wird Robina retten können; sie ist allein in dieser unwirtlichen Kristallwelt, viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Tiefe Verzweiflung ergreift die junge Kosmonautin, der nur ein Hoffnungsschimmer bleibt: Da ist jenes fremde Funkfeuer, dessen kalte Lumineszenz den Boliden in rhythmischem Abstand aus der Schwärze des Alls reißt.

Vagabundierende Raumfahrer erlösen Robina aus jahrzehntelanger Einsamkeit auf dem Kristallboliden. Doch sie begegnen ihr distanziert. Während der Reise zu einem lebensfreundlichen Planeten erfährt Robina vom abscheulichen Tun der Fremden. Robina kehrt nach Jahren zurück, aber wie findet sie ihre Erde vor! (siehe „Der erste Versuch“ von Alexander Kröger). Doch hoffnungsvoll gesellt sie sich zu jenen, die einen Neubeginn wagen. Hier ein Auszug aus dem zweiten Buch, in dem Robina in eine Situation kommt, die uns derzeit nur allzu gut bekannt vorkommen dürfte – wenn auch aus anderen Gründen:

„13. Kapitel

Minuten später gewahrte Robina im Gefunkel unzähliger Sonnen einen lichtlosen schwarzen Fleck, der zunehmend Konturen annahm, alsbald im schwachen Schein des Boliden sich grau abhob und scheinbar schnell an Größe gewann. Das Schiff vier der Fremden!

Plötzlich kündigte der Erste überraschend an: „Achtung – keine Aktivitäten! Wir übernehmen jetzt die Steuerung deines Bootes.“

„Aber …“ Robina brach eine Entgegnung ab. Bislang besaßen die Landeboote der irdischen Schiffe vom Typ REAKTOM keine Fernsteuerungseinrichtung. Sie verkniff sich ihre Verwunderung. ,Wenn der Erste es sagt …’

Die Fahrt wurde stark verzögert, sodass sich Robina abstützen musste, um dem Einschneiden des Gurtes entgegen zu wirken. Scheinwerfer flammten auf. Das gesamte Blickfeld einnehmend klaffte, einem riesigen Maul gleich, eine matt beleuchtete Öffnung, über der eine mächtige Klappe bedrohlich abstand.

Noch bevor Robina ihren Eindruck, dass getrost drei ihrer Boote nebeneinander in diesen Hangar einfliegen könnten, verinnerlichte, setzte das Flugzeug sanft auf, wurde stark abgebremst und stand wippend.

„Steig aus“, ordnete der Erste an. „Folge dem Roboter zur Schleuse und zum Quarantänebereich. Du wirst dich die Tage dort wohlfühlen, findest irdische Bedingungen vor.“

,Quarantäne! Selbstverständlich Quarantäne!’, dachte Robina mit einigem Grimm. ,Das fängt gut an.’ Natürlich wusste sie, dass dies eine durchaus vernünftige unumgängliche Maßnahme war. Nur bedacht hatte sie eine solche Notwendigkeit nicht. Fixiert auf eine neue Welt glaubte sie, diese müsse sie auch sofort erleben können.

Robina lächelte, als sie das überlegte. ,Wie ein Kind, dem man das gewünschte Spielzeug vorenthält.’

Sie betätigte das Öffnungsmodul. Nichts tat sich.

„Das Schwerefeld muss sich erst aktivieren“, erläuterte Birne.

„Ah, du hängst an ihrer Strippe!“, spottete Robina.

„Sei still.“

Obwohl in seiner emotionslosen Art ausgesprochen, kam es Robina vor, als klinge es wie von jemandem, der den Zeigefinger an die Lippen legt. ,Er ist mit ihnen vernetzt, und er warnt mich!’ In einem Anflug von Rührung strich Robina der Maschine zärtlich über den Panzer. ,Ob er sich – wie auf dem Boliden – gegenüber seinen Herren zeitweise abschotten kann? Für ihn auf alle Fälle ein riskantes Unterfangen. Aber es wäre mir natürlich außerordentlich nützlich. Fragen kann ich ihn allerdings nicht.’

„Ich muss mich konzentrieren“, erläuterte er sein ,sei still!’ Und Robina glaubte, dass er dieses ,sei still’ lediglich deshalb hinzu setzte, um jeglichen Verdacht zu vermeiden. Denn schon diese beiden Wörter konnten einen Hellhörigen misstrauisch werden lassen. – “ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

In „Schneewittchen und Rapunzel. Geschichten aus der Kinder- und Jugendzeit“ von C. U. Wiesner stecken ebenfalls gleich zwei Bücher: 1982 erschien im Eulenspiegel Verlag Berlin und im selben Verlag 1985 „Leb wohl, Rapunzel“. Und was dazu zu sagen ist, sagt der Autor höchst persönlich: „Auf den folgenden Seiten tauchen die Gestalten meiner Kindheit aus dem Nebel der Vergangenheit auf: der böse Kaufmann Sumpf, dessen Weib ich in ohnmächtiger Rachsucht beinahe umgebracht hätte, der furzende Lehrer Buchhorn, dem ich einen Spitznamen verpasste, der ihm bis zum Lebensende anhing, die Kinder des Reichspropagandaministers auf der Insel Schwanenwerder, der Feldmarschall von Mackensen in der Uniform der Totenkopfhusaren, welcher schmählich im Katzendreck erstickte, und viele andere.

Meine Heimatstadt nannte ich 1982 nicht beim Namen, aber sie ist unschwer als Brandenburg an der Havel zu erkennen. Auch die meisten Personen verschlüsselte ich, denn man weiß ja nie. Trotzdem wäre es einmal beinahe schiefgegangen. 1986 veranstaltete die größte Buchhandlung der Stadt eine Signierstunde. Mehr als zweihundert Leser standen Schlange, aber so was war im Leseland DeDeDingsda keineswegs ungewöhnlich. Bei der anschließenden Lesung saß in der ersten Reihe ein Mann, der mir durch seine Schnapsfahne und seinen finsteren Blick auffiel. Leicht verunsichert überlegte ich: Woher kennste denn den Kerl? Nachdem der Beifall verrauscht war, zischte mir der Mann zu: „Det is ne Schweinerei von dir, dette jeschrieben hast, wie dolle mein Vadder jeschielt hat. Komm du mir nachher hier raus, sag ick dir!“

Nun erst erkannte ich meinen ehemaligen Jungenschaftsführer Günter, der in dem Kapitel Als ich ein Großdeutscher Pimpf war zu Recht nicht sehr schmeichelhaft weggekommen ist. Ich verließ die Buchhandlung durch die Hintertür. Wie lange können Ressentiments noch weiterglimmen? Er war damals dreizehn, ich zwölf Jahre alt.

Eigentlich sollte der Schutzumschlag ein Mädchen und einen Jungen in der Kinderuniform des Tausendjährigen Reiches zeigen. Dies verhinderte der Leiter des Eulenspiegel Verlages: „Solange ich was zu sagen habe, kommen mir keine Nazisymbole auf die Umschläge!“

Die beiden Kindlein, die auf der damaligen Auflage zu sehen waren, trugen neckisches Zivil. So fragten auf den Buchbasaren viele Käufer: Das ist doch wohl ein Kinderbuch? Dann musste ich sie immer warnend darauf hinweisen, dass in dem Buch viele unanständiger Sprüche vorkämen.

Auch die Titelfigur, mit der ich ja aus reiner Pointensucht nicht durchweg liebevoll umgegangen bin, ist mir noch einmal leibhaftig begegnet. Nach einer Lesung 1989 in der Freien Universität Berlin stand eine ansehnliche Dame vor mir: „Kennst du mich nicht mehr? Ich bin doch dein Schneewittchen.“ Sie hat mir nichts nachgetragen, und solange wir nicht gestorben sind, reden wir ab und an noch gerne miteinander.

In der Havelstadt Brandenburg endeten meine Kindheitserinnerungen. Und genau da geht es nun weiter. Das Kriegsende naht. Den letzten schweren Luftangriff erlebe ich in einem Hochbunker. Und plötzlich sind die gefürchteten Russen da. Der deutsche Kampfkommandant weigert sich zu kapitulieren. Lieber opfert er die Stadt. Vorbei an den ersten Toten, die ich in meinem zwölfjährigen Leben sehe, geht es hinaus auf einen Flüchtlingstreck. In einem märkischen Dorf hören wir im Reichsrundfunk die Meldung, dass unser heißgeliebter Führer an der Spitze seiner Truppen in heldenhaftem Kampf gefallen sei. Nur den schwachsinnigen Alwin aus unserer Straße freut das: „Wenn der abjekratzt is, kann er mir nich mehr wechholen lassen, sagt mein Pappa.“

Nach dem Abitur versucht mich die Großstadt Berlin an ihren gewaltigen Busen zu drücken. Diese Liebe ist zunächst einseitig, nicht aber meine Liebe zu Luise, die nun für ein Jahr im Städtischen Dolmetscherseminar neben mir sitzt. Voller Seligkeit paddeln wir im Faltboot durch die märkischen und mecklenburgischen Seen, wandern den Rennsteig entlang und spuken auf der Burg Falkenstein im Harz herum. Alles könnte gut sein, wäre da nicht die noch mauerlose Stadtgrenze. Jede Woche zweimal besucht Luise, die in Wirklichkeit Annegret heißt, in Westberlin den Gottesdienst einer christlichen Sekte, und ich bemühe mich, ihr in ihrem Glauben zu folgen. Warum soll ich mir kein Beispiel an dem französischen König Henri IV. nehmen, der zum katholischen Glauben übertrat, weil ihm Paris eine Messe wert war? Man braucht ja nur 20 Pfennige für eine S-Bahnkarte, um das Land zu wechseln.

Voller Zweifel setzte ich mich im Sommer 1955 allein auf mein Fahrrad, um jene andere Welt zu erkunden. Begeistert sah ich die Alpen, den Bodensee, den Schwarzwald – und fuhr zurück in das schäbige, graue und doch so vertraute Ostberlin. Für mich wollte das Wasser nicht von unten nach oben fließen. Viel, viel später las ich Christa Wolfs Roman „Der geteilte Himmel“. Und ich heulte ein bisschen.

Aber die Show musste weitergehen. Ich war Redaktionsassistent, Hilfsredakteur, Redakteur in den Verlagen Volk und Wissen, Volk und Welt und wurde schließlich Lektor im Eulenspiegel Verlag, und der brachte dieses Buch genau dreißig Jahre nach jener Radtour heraus“, schreibt C.U. W. Und darin findet sich zum Beispiel auch der Anfang folgender ebenso biographischer wie musikalischer Episode aus dem Leben des Autors:

„Wie meine Laufbahn als KLAVIERVIRTUOSE scheiterte

Man müsste Klavier spielen können, behauptete man vor einem Menschenalter, denn wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Was mögen das für rückständige Zeiten gewesen sein! Ein junger Mann von heute würde bei den meisten Mädchen als bleicher Spinner abblitzen, versuchte er, auf diese altmodische Art zu landen, es sei denn, er säße schön und blond wie der Franzose Richard Clayderman im weißen Frack am weißen Flügel und spielte Pour Adeline oder Song Of Joy. Aber wer klimpert sonst schon noch selber auf dem Piano herum, wo es doch viel bequemer ist, eine Platte aufzulegen oder den Rekorder einzuschalten? Im Zeitalter der wachsenden Spezialisierung überlässt man die Musik den professionellen Fachleuten, anstatt sich mit hausgemachter Stümperei abzugeben.

Was mich betrifft, so bin ich ein altmodischer Mensch und bedauere das Dahinsterben des Klavierspielens. Eingeweihte wissen, dass ich nicht von jenem Instrument rede, wie es Annerose Schmidt in internationalen Konzertsälen zu immer neuen Ehren führt. Ich meine jenes Klavier, das in einem Café stand. Drei würdige Herren, Violine, Cello, Piano, gaben dort nachmittags zu Mokka und Kirschtorte die Serenade von Toselli oder das Poem von Fibig, vertauschten nach dem Abendbrot den schwarzen Smoking mit der Lüsterjacke, die Streichinstrumente mit Saxofon und Schlagzeug und spielten zu gedämpftem Licht eine so leise, zärtliche Barmusik, dass man seiner Partnerin beim Tanzen nicht das Ohr abbeißen musste, um ihr mitzuteilen, dass man das erste Mal in dieser zauberhaften Stadt sei.

So was gab es, Ehrenwort! bei uns noch Mitte der sechziger Jahre, zum Beispiel im Bahnhofshotel zu Quedlinburg. Als die Nostalgiewelle trotz allen Hohngeschreis der Presse auch bei uns eindrang, vielleicht nicht so sehr die Seelen wie die Haushalte überspülte, hegte ich die heimliche Hoffnung, auch das Klavier mit seiner dezenten Barmusik würde wieder in unseren Breiten heimisch werden. Ein törichtes Hoffen, wie inzwischen jeder weiß.

Wäre ich nicht ein so faules und undiszipliniertes Kind gewesen, so könnte ich heute mich und die Meinen an den himmlischsten Gaben der Frau Musica laben. In meinem Zimmer stünde ein braunes, matt glänzendes Klavier mit messingnen Kerzenleuchtern. Und wenn mir so wäre, mitten in der Nacht, so setzte ich mich im Schlafanzug auf den harten Schemel, schlüge behutsam den Deckel auf und spielte mit versonnenem Lächeln die Mondscheinsonate.

Geboren bin ich in einer Eckkneipe, im letzten Monat der Weimarer Republik. Die Stammkunden nannten das Lokal den „Blauen Affen“, obwohl es eigentlich ganz anders hieß. Es verkehrten dort Arbeiter, Straßenbahner und Inhaber kleiner Läden, Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilose Kleingärtner. Familienväter versoffen ihren Wochenlohn und Arbeitslose ihr Stempelgeld. Selbst der berüchtigte Zuhälter und Messerstecher Schmalte Brebeck trank ab und an seine Molle und seinen Korn, soll jedoch niemals randaliert haben.

Der „Blaue Affe“ muss eine mächtig verräucherte Stampe gewesen sein, hatte aber außer den herkömmlichen schlichten Getränken auch einiges zu bieten, nämlich Bockwurst mit Kartoffelsalat, Soleier und Buletten und nicht zuletzt das Klavierspiel meines Vaters. Das war nämlich das einzige, was ihm in dieser Kneipe Spaß machte. Als sehr jungen Mann hatte ihn der Rat der älteren Geschwister dazu verdammt, meiner Großmutter am Tresen mannhaft zur Seite zu stehen.

Mein Vater hat nie Klavierspielen gelernt, aber es ist noch heute so mit ihm: Er nimmt ein Instrument zur Hand, fingert ein bisschen daran herum, und schon entlockt er ihm zusammenhängende und durchaus melodisch klingende Töne. Im „Blauen Affen“ spielte er im Nu die allerneuesten Schlager: „In einer kleinen Konditorei …“, „Schöner Gigolo, armer Gigolo …“, „Adieu, du kleiner Gardeoffizier …“, „Es war einmal ein Musikus …“.

Die Schlager des Jahres 1935 hießen: „Regentropfen, die an dein Fenster klopfen …“ und: „Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht …“.

Man sagt mir nach, ich hätte neben Vaters Klavier gestanden und aus voller zweijähriger Kehle mitgesungen.

In „Frisör Kleinekortes Salongespräche“ von C. U. Wiesner stecken sogar noch mehr Bücher. Die gedruckten Erstausgaben erschienen zwischen 1965 und 1981 im Eulenspiegel Verlag Berlin, 1965 „Frisör Kleinekorte“, 1971 „Kleinekorte seift wieder ein“, 1976 „Herrensalon W. Kleinekorte“, sowie 1981 „Frisör Kleinekorte in Venedig und anderswo“. Und 1994 veröffentlichte C.U. Wiesner unter veränderten Verhältnisse bei Eulenspiegel – Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH, Berlin „Frisör Kleinekorte – Salongespräche aus drei Jahrzehnten“. Und auch hier wieder der Kommentar des Autors zu seinem Werk: „Nehmse Platz, Herr Jeheimrat! Was gibsn Neues aufm Bau? Wieder Nachtschicht gehabt?“

Mit diesen Worten begrüßte der Frisörmeister Kowalczik gewöhnlich fast jeden seiner Stammkunden, ob das nun ein alter Zausel oder ein junger Spund wie ich damals war.

Ende der fünfziger Jahre wohnte ich im Bezirk Prenzlauer Berg in einer Untermieterbude am Arnswalder Platz. Gleich um die Ecke, in der Dimitroff-, heute Danziger Straße, lag des Altberliner Figaros armseliger, aber sauberer kleiner Laden, der mich mit seinen vielfältigen Utensilien an das Bühnenbild eines frühen Gerhart-Hauptmann-Dramas erinnerte. An der Tür hing ein handgeschriebenes Schild: Freitag und Sonnabend kann ich Kinder keine Haare schneiden. Den Frisierstühlen gegenüber prangte halblebensgroß eingerahmtes handkoloriertes Foto. Es zeigte den schnauzbärtigen Ladenbesitzer in der kleidsamen Infanteristenuniform des Ersten Weltkriegs, neben sich, wie einen Hund an der Kette, ein wassergekühltes Schweres Maschinengewehr auf Rädern, darunter ein Schild: Wir Herrenfrisöre kämpfen für den Frieden.

Solange Meister Kowalczik seinen Kunden bediente, vom Kittelumbinden bis zum Kragenabbürsten, redete er auf ihn ein. Monologe voller skurriler Lebensweisheiten und komischen Döntjes aus seinen langen Erdentagen. Die weitere Personnage bestand aus seiner Ehefrau, Muttern, die höchstens mal mit einem Töppken Kaffe in Erscheinung trat, aber in den Erzählungen ihres Mannes eine gewisse Rolle spielte.

Eigentlich wollten alle Kunden am liebsten nur vom Meister selber bedient werden. Kam man aber zu spät, so musste man mit seinem Jehülfen, Herrn Kafforke, vorlieb nehmen. Der hatte leider nur zwei Themen. Kopfschuppen und Urlaub. Bei letzterem verlief der Dialog etwa so:

„Wahns denn dies Jahr schon uff Urlaub?“ “Ja.“ „Wo wahnsen?“ „In Bad Liebenstein.“ – „Kenn ick.“ Die Variante dazu: „Nein.“ „Wo fahnsen hin?“ „Nach Rübeland“ … „Kenn ick nich.“

Den ersten Monolog in diesem Buch, Frisör Kleinekorte trauert verlorenen Werten nach, habe ich mir fast wörtlich aus dem Gedächtnis notiert und ihn später im Eulenspiegel veröffentlicht. Aus gutem Grund verpasste ich Meister Kowalczik einen neuen Namen.

Der echte Kleinekorte betrieb dereinst in meiner Heimatstadt Brandenburg einen Branntweinausschank. Auch der Name Kafforke ist nicht ganz erfunden. Kafurke hieß ein Gehilfe in dem für damalige Verhältnisse geradezu vornehmen Salon Wallik. Der lag genau gegenüber dem Eulenspiegel Verlag in der Berliner Kronenstraße. Und dort ließen sich sogar hohe Staatsfunktionäre die Haare schneiden, zum Beispiel der Präsident der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften Prof. Dr. Stubbe.“ Und hier nun passend zur Jahreszeit einer der köstlichen und immer wieder mit Vergnügen zu lesenden Monologe des Meisters der Frisier- und Unterhaltungskunst, die man natürlich auch ein bisschen in ihre jeweilige Entstehungszeit einordnen muss und sich sowohl in Dialekt als auch in Dialektik auskennen sollte. Jedenfalls ein bisschen:

„Frisör Kleinekorte äußert Herbstgedanken

Nehmse Platz, Herr Jeheimrat! Was gibsn Neues aufm Bau? Wieder Nachtschicht gehabt? So ne Nachtschicht dauert ehmt jetz länger als wie im Sommer, weil nämlich die Tage wieder kürzer werden. Aber dis is nu mal der ewige Kreislauf von die Mutter Natur. Der Dichter drückt sich da mehr porfaner aus und spricht von einen jüldenen Herbst. Wie sagt doch ein gewisser Rülke: Bald siehste, wenn der Nebel fällt, ettzetterapepe, und warte man, balde, denn schweijen alle Vögelein. Ja, die kleinen Piepmätze, die sind nu auch schon wechgemacht, wohingejen unsereiner hier im rauen Norden bleibt, und wer jetz kein Holz hackt, hackt sich keines mehr. Obses glauben oder nicht: in Herbst werd ich immer zu ein richtiggehenden Dichter. Denn kommen einen so die Ahnungen, und man frägt sich, wofür man so lange geklebt hat, wenn man eines Tages in die Grube fährt, und den Rest von die Rente schluckt der Staat.

Wissense, ich war ja ziemlich lange krank, dis seh ich schon an Ihren vermanschten Fassongschnitt Sie sind bestimmt bei die PeJeHa „Jerhart Hauptmann“ fremdjegangen und ham jar nicht mehr jedacht, desse noch mal unter Kleinekortes Messer werden landen. Also alles, was recht is, ick war dichte am Abkratzen, oder besser jesagt: Ich stand vor dem Tor des Todes, und da macht man sich so seine Jedanken.

Früher, wie ick jung war, hatt ick noch ’n Jemüt wie’n Fleescherhund. Aber wennse denn reifer werden und die Jahre verjehn und sehn immer wieder die jelben Blätter von die Bäume fallen, denn denkense zwangsläufig über manches anders. Dis Leben braust dahin wie ein Jebürgsstrom: mal rauf, mal runter. In die Jugendjahre schäumt es wie ein Nikaraguafall, und im Alter könnse bloß noch sagen: Still ruht der See. Waren ja alle riesig nett zu mir ins Krankenhaus, sojar der Herr Scheffschirurch mit sein scharfes Schrapnell. Son Mann muss ja ebenso ne ruhige Hand ham wie’n guter Frisör, bloß deß er ebent mehr Jeld kriegt. Und trotzdem war ick heilfroh, wie ick wieder nach Hause jekonnt habe. Jott, wissense, was meine Frau betrifft, die is ja versorgt, aber der Laden, Mann! Vierzig Jahre sitz ick hier drinne, jedes Stück steht noch jenau wie am Anfang, abjesehen von die Decke – die hab ich so um achtunddreißig rum mal weißen lassen. Und denn kommt womöglich eines Tages die PeJeHa und macht alles auf neumodisch. Und dabei hat der Kunde dis gar nicht gerne, er will sich ja auch bei sein Bartkratzer ’n bisschen wie zu Hause fühlen.

Meine Kinder ham ja leider kein Interesse für dis alte, ehrbare Handwerk, trotzdem se natürlich auch anständige Menschen jeworden sind. Der eine is Schemiker und hat ’n Solovertrag, um mir mal jewählt auszudrücken. Un der andre is im Westen und bekleidet ’n verantwortungsvollen Posten bei ein Fabrikanten: als Heizungsaufseher und Jartenbauinschpektor in den seine Villa. Der schenkt ihm sojar seine jetragenen Anzüge und redet wien Mensch mit ihm. Aber so wat dürfense ja hier keinen erzählen, und schon jar nicht meine Nichte.Die is nämlich inne Partei, und was ihr Mann is, der is noch schlimmer: der spielt sojar im Kulturbund ne Rolle.

Also nicht, desse schlecht zu mir sind, nein, dis nicht, im Gejenteil: herzensjut sindse. Aber wenn ick sie mal ein Brief von ihren Kuseng Justav zeige – also verstehnse mir richtig: von mein Sohn, der bei den Fabrikanten in Frankfurt arbeiten tut -, denn sagen die beiden bloß, es is ne Schande, und unser Justav hätte noch seine Klempnerwerkstatt in Potsdam konnten haben, wenn er nicht abjehauen wäre. Aber ick hab da mein eijenen Standpunkt zu. Sehnse, der Justav war schon als Kind ’n bißken schwierig, und wenn er nu mal die Freiheit zum Atmen braucht wie ein Fisch dis Wasser, denn soll er in Jottes Namen bei sein Fabrikanten heizen. Steht sich doch nischt aus, und hier wäre er bestimmt schon inne PeJeHa und würde „Rote Dachrinne“ heißen oder so. Und dafür is der Justav ville zu sensibel. Der war ebent immer jerne sein eijener Herr, und der Fabrikant soll ja ne Seele von Mensch sind. Neulich hat er mein Jungen vier Zijarren jeschenkt, aber die juten, die er selber raucht. Und ins letzte Päckchen lagen zweie davon für mir bei. So is mein Junge! Jewiß, der Otto, also der Schemiker, is auch gut gejen mir. Der hat mir sojar ne janze Kiste von die jarantiert echten Hawannas mitjebracht, aber was macht den Otto schon ne Kiste Zijarren aus bei sein Einkommen! Nehmse mal Ihrn Kopp ne Idee höher! Jott, man kommt ebent immer wieder auf die verdammte Pulletik. Und wer is schuld an die Pulletik? Nur die Pulletiker. Aber sagense dis beispielsweise meine Nichte. Denn jeht die hoch, und dabei hatse nicht mal Vorteile von ihre Partei. Bloß dauernd Versammlungen. Passense auf: Die beiden ham doch im Juli jeheiratet, also jenauer jesagt, sie ham sich zusammenschreiben lassen, weilse nicht mal inne Kirche sind – jut, lass ick auch noch jelten. Aber denkense, dass die Partei sie schon ne Wohnung verschafft hat? I wo! In eine Kochstube hausense, und ne Wohnung kriegense nächsten Sommer erst. Ick hab ihnen ja fürn Überjang meine Laube anjeboten, weil ich ja kaum noch rauskomme. Da hättense immerhin zwei Räume, im Winter ’n Kanonenofen, und im Sommer wärnse ins Grüne. Aber Pustekuchen! Damit isses nu auch Essig. Hörnse mir auf mit unsern Staat! Von mir aus hätt ick ruhig ins Krankenhaus konnten dotjehn, denn wär mir dieser Ärger erspart jeblieben. Wat denn? Dis wissense noch jar nicht? Also vorigte Woche hat mir einer aus unsere Kolonie erzählt, deß wir nächstens mit unsere Laube runter sollen. Und warum? Bloß weilse ausjerechnet da ’n paar Neubaublöcke hinsetzen wollen. Sehnse, und nu weiß ick auch, warum mir schon die janze Zeit so herbstlich ums Jemüte is.“

Als Eigenproduktion brachte EDITION digital gerade erst kürzlich das E-Book „Abenteuer Zauberlöwe“ von Klaus Möckel heraus, das gleich drei dieser Abenteuergeschichten präsentiert: Was für eine unglaubliche Geschichte! Nicht nur, dass Florian sich gegen zwei Rabauken zur Wehr setzen muss, die ihm sein Taschengeld abnehmen wollen, er wird plötzlich auch noch von einem Löwen verfolgt. In der Tat, der Schrecken könnte nicht größer sein. Erst nach und nach begreift der Junge, dass es sich bei dem Tier um einen Zauberlöwen handelt, der sprechen kann, aus einem Plastik-Ei stammt und auf Befehl wieder darin verschwindet. Dieses große Geheimnis kann Florian niemandem außer seiner Freundin Mareike anvertrauen. Schon bald werden die drei zu einer verschworenen Gemeinschaft. Doch dann bringt ein Gauner das Ei an sich, und spektakuläre Raubüberfälle finden statt. Dem gefährlichen Treiben kann nur ein Ende gesetzt werden, wenn es den Kindern gelingt, den Löwen zurückzuholen.

Am Ufer eines Sees beobachten Florian und Mareike einen höchst verdächtigen Mann, der in einem Kahn von der gegenüberliegenden Insel heranrudernd, sein Boot im Schilf versteckt. Sie vermuten ein Geheimnis und setzen selbst über. Den Löwen nehmen sie natürlich mit. Doch mit dieser Tat begeben sie sich in große Gefahr. Auf dem Eiland halten Banditen einen Jungen gefangen, um Lösegeld zu erpressen. Sie entdecken die Kinder und machen Jagd auf sie. Als Florian dann noch das Zauberei verliert, mit dem ihr vierbeiniger Freund zu Hilfe gerufen werden kann, sieht es düster aus. Mareike und Florian brauchen all ihren Mut und ihre Schlauheit, um dagegenhalten zu können.

Mareike bekommt zu ihrer Freude einen Zwanzig-Mark-Schein geschenkt, doch dann stellt sich heraus, dass er gefälscht ist. Da noch andere „Blüten“ in der Stadt auftauchen, vermutet Florian eine Fälscherbande am Werk. Zunächst verdächtigen die Kinder einen Zahnarzt, dann die Bewohner einer ehemaligen Ritterburg. Der Löwe entdeckt einen unterirdischen Gang, der zum Burgturm führt, und beim Erforschen dieses Stollens befinden sich die Freunde plötzlich in großer Gefahr. Sie geraten in eine Falle, landen sogar im Turmverlies. Würde ihnen nicht ein Mädchen mit grünen Turnschuhen aus der Patsche helfen, stünde ihnen nicht der Löwe mit seinem Mut und seiner Klugheit zur Seite, könnte es schlimm für sie enden. Ein Buch, das voller Spannung ist und mit vielen lustigen Begebenheiten aufwartet. Und gegen alle sonstigen Regeln machen wir es heute mal wie die ganz besonders neugierigen Leute im Buchladen und schauen uns das Ende des dritten Zauberlöwen-Abenteuer-Buchs an. Und wenn Sie wissen wollen, was davor alles passiert ist, dann hilft wirklich nur ein Zaubermittel – Selberlesen:

„Und die Banknotenfälscher?

„Wann kommt Mareike denn endlich?“, sagte Florian zu Rex. Sie waren am Stadtgraben, bei den Ruinen, wo höchstens mal ein Hund herumstöberte. Hier konnte sich der Löwe austoben oder mit ihnen faulenzen.

„Da ist sie schon,“ erwiderte Rex. Das Mädchen bog mit ihrem Fahrrad um die Ecke.

„Du hast aber lange gebraucht“, rief Florian, „ich denke, du wolltest bloß noch dein Bild fertig malen.“

„Im Radio haben sie einen Bericht über die Banknotenfälscher gebracht“, erwiderte Mareike, „den musste ich mir unbedingt anhören.“

„Über die Banknotenfälscher?“ Florian war natürlich gleich ganz Ohr.

„Ja, sie haben die Bande in Berlin ausgehoben. Die haben das dort mit Farbkopierern gemacht, in einem Keller. Mehrere hunderttausend Mark in allen möglichen Scheinen hatten sie liegen.“

„Da hätten wir hier noch lange vergeblich nachforschen können“, stellte Florian fest. „Und wir hatten Dunja in Verdacht, diesen Rettich und den Zahnarzt.“

„Vor allem du wolltest sie alle überführen“, berichtigte Mareike.

„Na ja, der Zahnarzt hat sich aber auch angestellt. Erst wollte er nicht zugeben, dass der Zwanziger von ihm stammt, dann hat er mich in die Mangel genommen und …“

„Was ist das, in die Mangel nehmen?“, unterbrach ihn der Löwe.

„Es heißt, jemanden bedrängen und einschüchtern, so dass er Angst bekommt“, erklärte Mareike.

„Aha. So wie die es da oben auf der Burg mit mir machen wollten. Ich hatte aber keine Angst, deshalb haben sie mich schließlich mit Schlafmunition beschossen.“

„Der Zahnarzt wollte mir mit seinen Bohrern an die Zähne“, sagte Florian. „Da hättest du auch Angst gekriegt.“

Der Löwe stellte sich das offenbar vor. Er verzog sein Gesicht zur Grimasse.

„Jedenfalls hast du uns geholfen, die Etikettenbetrüger festzunehmen“, beruhigte ihn Mareike. „Der Mann von der Kripo hat erzählt, dass sie einen schwunghaften Handel in der ganzen Umgebung betrieben haben. Die Polizei war schon lange hinter ihnen her.“

„Auf der Burg galt Herr Kahn als ordentlicher Mann“, erklärte Florian. „Dunja sagt, er sei sehr angesehen gewesen.“

„Uns hätte er bestimmt übel mitgespielt, wenn wir nicht durch dich freigekommen wären.“ Mareike tätschelte dem Löwen die Flanke.

Rex legte ihr die Tatze auf die Schulter.

„Auf mich könnt ihr immer bauen. Ihr müsst nur gut auf das Tamagotchi achten!“, heißt es ganz am Ende.

Die „Die Haifischbande auf Zeitreise“ von Jan Flieger ist ein Vierteiler: 2000 erschienen „Schatzsuche auf der Totenkopfinsel“ und „Verfolgung durch die grüne Hölle“ sowie 2001 „Das Grab des Pharaos“ und „Duell mit dem Tyrannosaurus“ – und zwar damals alle im Arena Verlag: Julia und Vanessa, Long Basti und Specki gehören zur Haifisch-Bande, die ihr Domizil in der alten Fischfabrik hat. Das Wahrzeichen ihrer Clique ist die Fahne mit dem Haifisch. Heute ist ihnen langweilig und daher gehen sie zu Old Krusemann, dem alten Seebären. Der besitzt eine geheimnisvolle Glaskugel, über die er allerdings nichts sagen will. Aber dann erfahren sie doch, dass diese Glaskugel das größte Geheimnis birgt, das Old Krusemann kennt. Das allergrößte. Die Glaskugel ist eine Zeitkugel, mit der man an jeden Ort und in jede Zeit reisen kann. Und auch wenn es Julia und Vanessa, Long Bast und Specki anfangs natürlich nicht glauben wollen, probieren sie es aus und begeben sich auf ihre erste Zeitreise zu den Piraten. Und dort erleben sie gefährliche Abenteuer.

Nachdem sie es einmal ausprobiert haben, starten Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande wieder mit Hilfe der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, zu ihrer zweiten Zeitreise. Die Anregung für das Ziel ihrer zweiten Zeitreise stammt von Vanessa, die in der Schule einen Vortrag über ägyptische Grabräuber halten soll. Wie wäre es da, wenn man sich dort einfach mal persönlich umsieht. Und schon bald sind die vier Zeitreisenden unterwegs ins alte Ägypten. Und auch dort erwarten Julia und Vanessa, Long Basti und Specki wieder gefährliche Abenteuer, aber auch eine wunderbare Freundschaft.

Ihre dritte Zeitreise führt Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande wieder mit Hilfe der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, zu den Maya. Eine große Maya-Ausstellung im Stadtmuseum hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt. Noch neugieriger aber waren sie geworden, als sie in der Ausstellung erfuhren, dass es sich bei der dort in einem Film gezeigten Skulptur des berühmten Regengottes Chac um eine Fälschung handelt. Aber wo ist das Original? Natürlich wollen es Julia und Vanessa, Long Basti und Specki finden und fliegen wieder durch die Zeiten zu den Maya. Tatsächlich finden sie dort die gesuchte Skulptur, kommen aber auch wieder in allergrößte Schwierigkeiten.

Wieder, diesmal schon zum vierten Mal, gehen Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande auf Zeitreise. Wieder sind sie mit der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, unterwegs. Aber diesmal fliegen sie soweit zurück wie noch nie zuvor – in das Land der Dinosaurier. Und diesmal wird es auch noch gefährlicher als während der anderen drei Zeitreisen zu den Piraten, in das alte Ägypten und zu den Maya. Aber diesmal wollen die vier Zeitreisenden auch unbedingt einen Tyrannosaurus Rex treffen und ein „Jahrhundertfoto“ von diesem dem Dino schießen. Denn vielleicht sahen die Saurier damals ja ganz anders aus als die Wissenschaftler heute behaupten. Ob sie Old Krusemann auch diesmal wieder noch rechtzeitig zurückholen kann?

Aber bevor sich diese Frage stellt, müssen die Kinder erst mal auf Zeitreise gehen und zuvor zu Old Krusemann:

„Duell mit dem Thyrannosaurus

Reise zu den Dinos

Es ist heiß, unheimlich heiß. Und windstill. Die Fahne der Haifischbande hängt müde vom alten Antennenmast – die rote Fahne mit dem gelben Haifisch. Im Treffpunkt der Bande, der stillgelegten Fischfabrik, scheint sich nichts, aber auch gar nichts zu regen. Oder doch? Plötzlich ist ein Gebrüll zu hören, das anschwillt, ein fürchterliches Gebrüll. Kater Muffin, der über den Hof trottet, presst sich erschrocken in wild wucherndes Unkraut und blickt hinauf zur ersten Etage des alten Backsteinbaus.

Das Gebrüll nimmt weiter zu. Was ist hier los? Ein Untier in der alten Fischfabrik? Die grauenhaften Geräusche kommen aus der ersten Etage, genauer gesagt, aus dem Wohnzimmer der Haifischbande.

„Mach die Glotze wieder leise, Vanessa!“, fährt dort Mehmet das dicht vor dem Fernseher hockende Mädchen an. „Du spinnst wohl!“

„Denkst du vielleicht, der Typ brüllt in Zimmerlautstärke?“, kontert Vanessa.

Die Haifisch-Kids starren wie gebannt auf den Bildschirm des alten Fernsehers. Sie sehen einen Film über Saurier. Das Gebrüll hört jetzt auf. Der riesige Tyrannosaurus Rex hat sein Opfer gepackt, einen kleineren Saurier, er beißt wieder und wieder zu, reißt große Fleischstücke aus dem toten Tier.

„Toll, die Computeranimation“, murmelt Specki. „Ob die Saurier wirklich so ausgesehen haben? Der Tyranno kommt mir wie ein Monster vor!“

Julia lacht. „So genau weiß das keiner. War ja kein Mensch dabei!“

Da springt Vanessa auf und stellt sich vor den Fernseher, als wäre sie durchsichtig. „Doch“, ruft sie. „Wir! Wir können dabei sein!“ Der Werwolf auf ihrem T-Shirt scheint unternehmungslustig die Zähne zu blecken. „Wir fliegen ins Dinoland und fotografieren einen Tyrannosaurus Rex. Einen lebendigen. Vielleicht sieht er ja ganz anders aus, als die Wissenschaftler sich das vorstellen.“

Alle starren Vanessa einen Augenblick lang sprachlos an. Dann klopft sich Mehmet mit der flachen Hand bedeutungsvoll an die Stirn. Diese Geste ist unmissverständlich. „Selbst wenn du in die Dinosaurierzeit kommen würdest, was ich sowieso nicht glaube, könntest du nie einen Tyrannosaurus fotografieren. Der würde dich vorher fressen.“

Vanessa würdigt ihn keiner Antwort. Erwartungsvoll schaut sie Long Basti, Julia und Specki an. Und sie wird nicht enttäuscht. Long Basti strahlt begeistert und Specki nickt zustimmend, wenn auch ein wenig nachdenklich. Nur Julia kaut auf ihrer Unterlippe.

„Super“, lobt Specki und nickt so heftig, dass die Antenne seiner intergalaktischen Kopfhörer wie ein Fühler eines Rieseninsektes auf und nieder wippt. „Am liebsten würde ich mitkommen. Aber mich ruft die Zukunft!“

„Wir haben zu Hause ein Buch mit einem tollen Bild“, verkündet Vanessa stolz. „Eine Landschaft mit Sauriern vor 65 Millionen Jahren. Endzeit der Dinosaurier steht da. Sogar ein riesiger Tyrannosaurus Rex ist abgebildet.“

„Der schlimmste Dino“, seufzt Julia, „und der gefräßigste.“

Specki stopft sich Gummibärchen in den Mund. „Schlotter, schlotter“, spottet er.

Die Clique lacht und Julia beißt sich auf die Lippen. Offensichtlich denkt sie heftig nach. „Ich komme mit“, verkündet sie dann.

„Ich wusste es“, ruft Vanessa triumphierend und gibt Julia einen freundschaftlichen Stoß gegen die Schulter. „Also, auf zu Old Krusemann!“

„Ein paar Sachen werden wir schon noch brauchen“, bremst Specki. „Essen zum Beispiel, harte Würste, Schokolade, Cola, Taschenlampen, Taschenmesser. Einen kleinen Hammer und Nägel – für ein Baumhaus oder ein Floß. Ein Fernglas. Wer weiß schon, wie lange wir bei den Dinos bleiben. Übrigens gab es diesen Tyrannosaurus Rex in Nordamerika. Da kommen wir dann mit der Zeitkugel hin. Wir müssen auch ein Dinobuch mitnehmen. Da können wir schnell feststellen, ob so ein Saurier ein Pflanzen- oder Fleischfresser ist.“

„Wir brauchen auch Knallfrösche“, wirft Vanessa ein.

Specki blickt sie verblüfft an. „Knallfrösche? Wozu denn das?“

Vanessa stöhnt genervt auf. „Na, zur Abwehr! Wenn die Dinos uns angreifen. Du schmeckst denen ganz besonders, Specki. An dir ist viel dran! Ich nehm jedenfalls noch meine Steinschleuder mit.“

„Hm“, brummt Specki nachdenklich. Eigentlich, denkt er, ist Vanessas Idee nicht schlecht. Ich wär nicht drauf gekommen. Knallfrösche! Die kennen die Dinos nicht. Da kriegen sie einen Heidenschreck und reißen aus.

Mal ehrlich, hätten Sie gedacht, dass Knallfrösche bei der Jagd auf Dinosaurier hilfreich sein können. Sehr interessant dürfte aber auch die Zusammenstellung des Marschgepäcks für die Zeitreise sein. Muss man sich merken, falls man selbst einmal …

Lohnende Zeitreiseziele gäbe es jede Menge. Zuvor aber ziehen wir die Bücherreise vor. Die ist auf jeden Fall spanned und vielleicht auch weniger gefährlich. Viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken bisher unbekannter Welten, weiter einen schönen „jüldenen Herbst“, bleiben Sie weiter gesund und vorsichtig und bis demnächst.

Ach übrigens: Zum ersten Mal zu hören war „Man müsste Klavier spielen können“ in dem 1941 in die deutsche Kinos gekommenen UFA-Künstler-Liebes- und-Musik-Film „Immer nur Du“, in dem er von dem holländischen Star-Tenor Johannes Heesters auf einer übergroßen Klaviatur tanzend gesungen wurde. Die Musik des schmissigen Schlagers stammte von dem berühmten Filmkomponisten Friedrich Schröder, den aus heutiger Sicht vielleicht etwas frauenunterschätzenden Text schrieb Hans-Fritz Beckmann. Beide waren große Könner ihres Fachs und damals vielbeschäftigt. An der Seite von Heesters war 1941 übrigens Dora Komar zu sehen. Und ob Frauen sich heute immer noch vom Klavierspielen beeindrucken lassen? Vielleicht nicht oder nicht so sehr. Aber schaden kann es wohl trotzdem nicht: Man(n) müsste Klavier spielen können …

EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()