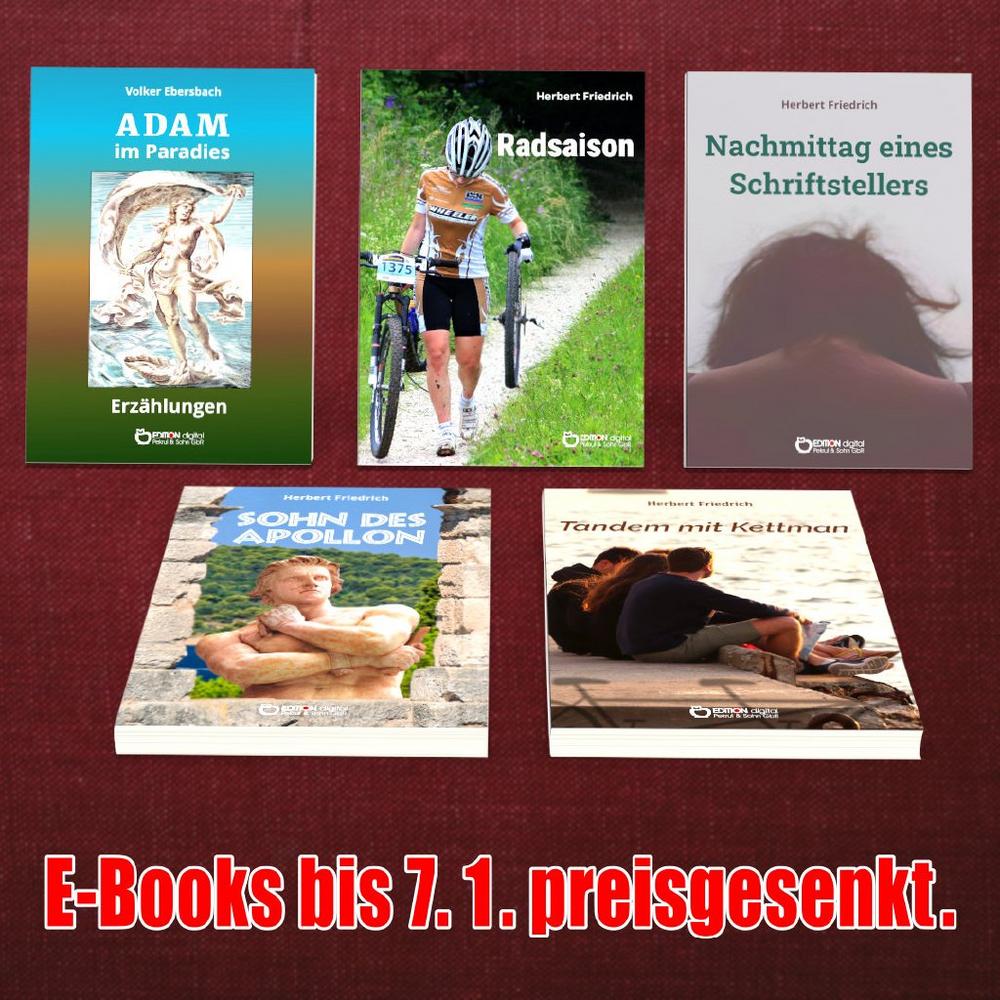

Flieder von Silvia, ein großer Sklavenaufstand sowie ein Schriftsteller und eine Puppenspielerin – 5 E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis

Aber auch weitere der aktuellen Sonderangebote stammen von Herbert Friedrich. So erzählt er in „Radsaison“ von der Freundschaft und der Rivalität zweier junger Radsportler. Und in „Sohn des Apollon“ geht es um Spartacus und um den größten Sklavenaufstand, den Rom je gesehen hat.

Der Name eines zweiten Autors dieses Newsletters ist Volker Ebersbach. In „Adam im Paradies“ erzählt er von Begebenheiten aus zwei Jahrtausenden – und zwar mit Ernst, teils mit listiger Ironie, stets kenntnisreich und einfühlsam.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute geht es – aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen – um Verantwortung und um Pflichtbewusstsein und vor allem um die keineswegs leichte Suche nach der Wahrheit. Es sind Texte voller literarischer Qualität und hoher Ansprüche an den Leser und die Leserin:

Erstmals 1973 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Tandem mit Kettmann“ von Herbert Friedrich – gedacht für Leser von 12 Jahren an: Vielfältig sind Themen- und Heldenwahl der acht Erzählungen dieser Anthologie. Hoffnungen und Zweifel, Entscheidungen und Erkenntnisse von Menschen unterschiedlichen Alters werden dem Leser nahegebracht. So unterschiedlich die Begebenheiten in diesen Geschichten auch sein mögen, sie haben alle eine gemeinsame Aussage, bestimmt von den moralischen Werten: Verantwortung und Pflichtbewusstsein. Herbert Friedrich macht es sich nicht leicht, wählte Themen von spröder Substanz, erzählt von menschlichen Schicksalen, die nicht immer ein Happy End zur Hand haben. Die Konflikte und Erkenntnisse sind geprägt durch das Leben in der Gesellschaft; reflektieren eine jahrzehnte- oder jahrtausendalte Vergangenheit. Der Autor stellt hohe Ansprüche an sich und seine Leser bei der ihm am Herzen liegenden optimalen Wahrheitsfindung. Die vorliegende Anthologie weist Herbert Friedrich wiederum als ein eigenwilliges Erzählertalent aus, überzeugt von seinem hohen literarischen Entwicklungsstand. Hier ein Auszug:

„Einmal habe ich Gedichte geschrieben. Das wissen viel zu viel Leute. Ein schreibender Sportler bin ich sozusagen. Was ich werden will? Sportreporter oder Redakteur oder so etwas, wer mich fragt. Da gibt es schon eine Menge, woran ich Spaß hätte. Auch Sportlehrer. In der siebenten Klasse dichtete ich etwas vom Dresdner Striezelmarkt, was es da alles so gäbe. „Für die Kinder Bilderbücher, für die Alten wollne Tücher …“ und so weiter. Trainer Jendreck hatte einmal eine Sportwerbegruppe auf dem Hals, die rasch noch eine Zugnummer brauchte. Da schrieb ich eine Moritat vom bienenfleißigen „Karlchen Stubenrauch“, der Tod und Teufel wusste und an einem Wort scheiterte, das er nie gehört hatte: Sport. Seitdem hat Trainer Jendreck etwas für mich übrig, und wenn ich mal auf der Bahn kein Bein herumkriege, begnügt er sich mit einem Knurren, wo er jeden anderen weiß Gott wie abgekanzelt hätte.

Vielleicht sind jetzt schon hundertfünfzig Besucher da. Ich nehme mein Rad vom Metzgerhaken und schiebe es an die Bank, auf der meine Sachen liegen. Dann hänge ich den Kompressor ans Ventil und gebe Luft auf die Reifen. Kettmann muss bald kommen.

Selbst dem Kettmann hat mein „Karlchen Stubenrauch“ gefallen, obwohl er vorher nie etwas gesagt hatte. Kettmann geht auch in die zehnte Klasse, allerdings in einem anderen Vorort, ein knappes Dutzend Kilometer von mir entfernt. Er wohnt am „Anker“, wo die Bahn nach Kleinzschachwitz abzweigt, wenn einer mal pfeifen will.

Ich wollte ihn zum Training abholen, mit dem Rad, versteht sich. Bis Heidenau sind es von da vielleicht noch fünf Kilometer. Er aber bugsierte sein Rad durch das Hoftor und stellte es gegen den Zaun, wo er es anschloss. „Komm“, sagte er und zog mich über die Straße; ich huschte gerade noch an dem Linienbus vorbei; der Fahrer drohte mit der Faust. „Was willst du?“, fragte ich.

Kettmann ging mit seinem verdammten Lächeln auf das Eckhaus zu, genauer: auf die Milchbar, aus der ein weiß gekleidetes Mädchen Gartenstühle herausschleppte, weil dieser Apriltag wirklich sehr sonnig war. Kettmann nahm dem Mädchen die Stühle aus der Hand, klappte sie auf, stieß mich auf einen davon, pilgerte hinein, brachte ein rundes Tischchen an, bestellte bei der Weißgekleideten, die sehr nett war, Obsttorte mit Schlagsahne. Ich schaute auf Kettmann. „Hast du Geburtstag?“

Kettmann hat da nie Geburtstag, er hat am Weihnachtsabend Geburtstag, er beklagt sich jedes Jahr darüber. Kettmann, den ich damals noch Lutz nannte, fragte: „Wie geht’s mit deinem Bein?“ Aber zu diesem Zeitpunkt waren wir schon ganze zehnmal mit dem Tandem gefahren!

„Also, Lutz“, bohrte ich, „hast du ’ne Eins in der Mathearbeit?“ Auch dies wäre kein Grund zum Feiern gewesen, denn die hatte Lutz immer. Er träumt von Datenverarbeitung oder so. Vielleicht schafft er’s.

Ich aß jedenfalls erst einmal die Obsttorte – Banane war drin – und die Schlagsahne; ich kann es vertragen, bei mir schlägt so was nicht an. Mutter barmt immer, ich müsste was mehr auf den Rippen haben. Und als ich ziemlich fertig war mit Sahne und Torte und inzwischen bereits der dritte Linienbus gekommen war, der auch jeweils hinaus will nach Heidenau, sagte Kettmann: „Wir müssen mal in Ruhe reden.“

Es war ein Nachmittag, an dem Lutz sogar das Tandem vergessen hatte. Ich sann, was er hatte. Eine Freundin? War er krank?“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

Erstmals bereits 1966 veröffentlichte Herbert Friedrich im Verlag Neues Leben Berlin „Radsaison“, das er „Den Radsportlern der Heidenauer Bahn“ widmete: Immer waren sie beide gute Freunde. Das aber scheint Gerd Hille vergessen zu haben, als er bei einem Ausscheidungsrennen Klawun auf unfaire Weise zu Fall bringt. Davon ist auch gleich am Anfang des Buches die Rede. Und nun liegt der Held, also Hans-Peter Klawun, im Krankenhaus:

„1

Hille hat mich am Sonntag zu Fall gebracht.

Auf dem Neuenburger Beton.

Seitdem liege ich in diesem Bett und schaue zum Fenster. Oder ich höre auf das Geschwätz des „Autounfalls“. Zum Glück befindet sich nur noch der Autounfall im Zimmer; der Chefarzt scheint ein Herz für Sportler zu haben.

Zur Radrennbahn ist es einen Katzensprung von hier. Sie haben mich bereits nach zwanzig Minuten im Hause gehabt; ich war kaum bei Bewusstsein. Der Chefarzt gefällt mir, schlohweiß, hochgewachsen. Vielleicht war er Boxer. Oder Schachspieler. Und bestimmt hat er in seinen langen Dienstjahren hier in der Nähe der Rennbahn eine Menge solcher Jungen wie mich zusammengeflickt. Bei mir ist es Schlüsselbeinbruch und Gehirnerschütterung, wovon ich auch die rasenden Kopfschmerzen habe. Das zwickt und sticht im Schädel, besonders abends und wenn ich mich über das Gewäsch des Autounfalls ärgere.

Wenn ich den Kopf in den Nacken drücke, kann ich die Tafel am Kopfende meines Bettes erkennen. Die Fieberkurve scheint gemäßigt zu sein. Aber das kann ich aus meiner Perspektive schlecht beurteilen. Außerdem steht dort mein Name, Hans-Peter Klawun, geboren am … und so weiter, woraus man ersehen kann, dass ich im Januar achtzehn Jahre alt geworden bin.

Jetzt ist Juni. Das Fenster liegt im Schatten der Kastanien. Aber beim Training werden sie schwitzen.

Hille besucht mich jeden Tag. Zweimal habe ich ihn abgewiesen. Heute saß er da, hat die Oberlippe hochgezogen und starrte auf die Finger. Ich habe mit ihm nichts zu reden.

Heimtückisch hat er mich zu Fall gebracht. Soll ich mich bedanken?

In vierzehn Tagen, zum Abschlussball, muss ich fit sein. Ein Glück, dass ich das Abi unter Dach und Fach gebracht habe vor diesem verdammten Sturz auf der Neuenburger Betonbahn. Es wäre schrecklich, wenn man sich mit dem Brummschädel in das ganze Zeug hineinknien müsste.

Silvia hat es schwerer gehabt als ich: Berufsausbildung und Abitur. Der Flieder dort in der Einweckglasvase ist von Silvia. Sie kam kurz nach Hilles Weggang, und der Autounfall hat unter seinem Kopfverband hervorgeglupscht. Sie hat auch eine gute Figur.

Silvia war sehr mütterlich zu mir. Dabei wirkt ihr Gesicht wie das eines Schulmädchens. Aber sie ist von kräftiger Gestalt. So muss eine Schwimmerin aussehen, habe ich gedacht, als ich sie zum ersten Mal sah. Silvia bewegte sich ohne Verlegenheit, obwohl sie doch die Blicke des Autounfalls spüren musste und obwohl wir uns Hilles wegen heftig gestritten hatten, bevor ich in dieses herrliche Neuenburg zum Rennen gefahren bin. Silvia redete nicht viel. Sie zog die Bettdecke zurecht, mit Händen, denen man nicht ansieht, dass sie sich auf Bohren und Gewindeschneiden verstehen. Sie merkte wohl, mich strengte alles maßlos an. Sie ging noch vor der Zeit, die ihr der Chefarzt für den Besuch bewilligt hatte.

Sie hat Hille mit keinem Wort erwähnt. Es scheint alles in schönster Ordnung und Logik: dass ich mit angeschlagenem Schädel hierliege, weil Hille mich aufs Kreuz gelegt hat.

Natürlich fragte der Autounfall nach Silvia. Doch ein Mann mit einem Brummschädel wie dem meinen ist nicht zum Reden aufgelegt, am allerwenigsten über solche Dinge.

Als ich wieder auftauchte aus meiner Bewusstlosigkeit, nach einem Jahr oder nach einer Viertelstunde, saß eine Schwester neben mir und schaute mich aufmerksam an. Ich habe sie für Renate gehalten. Seitdem habe ich mich oft gefragt, wie ich sie gerade mit Renate verwechseln konnte. Renate ist nicht groß und blond und hat weder das kurz geschnittene Haar noch die breite Nase.

Zum Abschlussball will ich tanzen. Mit Silvia und Renate. Vor Hille.

Mein alter Herr kam einen Tag nach dem Unfall, die Stirn gefurcht, das dünne Haar noch unordentlich von dem Sturzhelm. Mit der vorsintflutlichen TRIUMPH (Baujahr 36) war er die hundertzwanzig Kilometer von Dresden nach Neuenburg gefahren. Er setzte sich, als sei es das Selbstverständlichste, dass ich hier liege. Wie immer, berichtete er tausend Neuigkeiten. Die Sowjetunion und die USA beabsichtigten, das Problem der Meerwasserentsalzung gemeinsam zu lösen. Er wusste, was mich interessierte. Ich quetschte ihn aus, um zu vergessen, dass ich gezwungen war, das Problem Hille-Klawun allein anzugehen.

Hauptsächlich wegen Mutter war mein alter Herr so schnell hier. Jeder weiß, dass Mütter vor Angst sterben, wenn sie nicht haargenau wissen, wo sich ihr Junge den Schädel eingerannt hat. Sie bäckt eine Torte, wenn ich heimkomme. Und solange ich hier bin, steppt sie Schuhe. Und macht sich dumme Gedanken. Hoffentlich bin ich dann die verdammten Kopfschmerzen los, damit ich ein richtiges Lächeln zustande bringe.

Im Gesicht sehe ich aus wie Braunbier mit Spucke. Um meinen Adamsapfel kratzen die Stoppeln, und meine Boxerbrauen zucken unaufhörlich. Renate hat mich vor langer Zeit – tausend Jahre oder so – als Titelbild in eine Zeitung gebracht, Tatsache: Klawun mit Blumen nach dem Finale eines Sprints. Foto: Renate Seidel. Jetzt kann man nicht viel Staat mit mir machen.

Ich bin ein interessanter Mann für den Autounfall. Mit einem Radrennfahrer hat er noch nichts zu tun gehabt, und außerdem bringe ich Leben in die Bude hier. Trainer Sieber besuchte mich mit drei, vier Jungen noch am Sonntag, bevor der Zug nach Dresden zurückfuhr.

Sie waren sich einig: Hille muss gesperrt werden. Für alle Rennen! Man muss die Bahn vor solchen Typen bewahren.

Es tat mir wohl. Ich lächelte.

Pollmer hat sich um meine Maschine gekümmert, die nach dem Sturz nur mehr Schrottwert haben konnte. Brillenwolfgang lief auf den Händen vom Waschbecken zum Fenster. Er hätte es eine Stunde getrieben, wenn nicht die Schwester Frau Hille hereingeführt hätte.

Konfekt als Ersatz für die Siegerblumen … Ihr Erscheinen ließ alle verstummen, weil sie Gerds Mutter war. Auch sie schien sehr befangen.

Ich bin gewiss, sie hatte sich den Wochenendbesuch in Neuenburg anders vorgestellt.

Lords Talent Frauen gegenüber brachte bald zutage, dass Frau Hille nach Dresden zurückreisen musste – sechs Stunden Unterricht am Montag –, und er lud sie ein, im gleichen Abteil mit ihnen zu fahren.

Sie hatten zu tun, dass sie den Zug noch kriegten. Sie haben ihn bekommen. Denn Lord hat am gleichen Abend in Dresden Silvia aufgesucht. Er hat sie mit der ihm eigenen Rücksicht vorbereitet.

Silvias Flieder duftet nun auf dem Nachttisch. Sie selbst ist schon wieder weg. Die Zeit schleicht und rast dennoch.

Und Hille kommt Tag für Tag. Er hat es nicht weit. Er wohnt – wie Renate – in Neuenburg. Er soll mit mir im Krankenwagen hergefahren sein an jenem Sonntag, und er hat drei Stunden draußen auf dem Gang gesessen. Er bringt nichts mit, kein Konfekt, keinen Flieder. Er kommt, das ist alles.

Hille fährt für den SC Neuenburg, und ich bin in der guten alten BSG Tabak Dresden. (Ein Widerspruch in sich, eine BSG so zu nennen.)

Ich bin am Sonntag in Hilles Rad hineingerast.

Und einmal waren wir Freunde.

Und das ganze letzte verrückte Jahr über habe ich nie soviel Zeit gehabt wie jetzt. Und die Geschichte mit Hille lässt mir keine Ruhe.“

Erstmals 1983 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Sohn des Apollon“ von Herbert Friedrich – gedacht für Leser von 12 Jahren an:

… Dann wurde Spartacus zur Tür gezogen, und hinaus trat er in die Arena von Rom und sah den Himmel und hörte das Brüllen, das nicht vom Löwen kam, gegen den er kämpfen sollte: Die Menge johlte. Nicht vor dem Tier hatte er sich zu fürchten.

Der Löwe stob aus einer Tür der Arena, schoss ins Leere, verhielt dann und schaute sich um. Es war ein königliches Tier. Aufrecht stand es mit kurzem, gedrungenem Körper. In diesen noch schlummernden Muskeln lag die Kraft, einem Pferd mit einem einzigen Sprung im Nacken zu sitzen. Mit einem Biss konnte er die Halswirbel seiner Beute zermalmen. Mit einem zweijährigen Rind im Rachen hätte er mühelos mannshohe Zäune überspringen können. Der Löwe des Herakles konnte nicht furchtbarer gewesen sein.

Ein Netz hatte man Spartacus zugebilligt und ein Schwert, obwohl diese Zusammenstellung völlig unüblich war. Auch hatte man ihn nicht für Kämpfe mit Tieren geschult. Nun aber, da Spartacus die Gefahr sah, war er ruhig. Der Löwe leckte am Boden, wo er das Blut der vergangenen Kämpfe roch. Die Menge schrie. Es raste im Rund. Spartacus stand wie aus Stein, bereit, jede Regung der Raubkatze zu parieren.

Noch schwebt über dem thrakischen Sklaven das Schwert des Todes, noch ist er ein Gladiator, dazu verurteilt, in der Arena zu töten oder getötet zu werden. Doch bald schon wird es den TAG DES RABEN geben, bald schon wird er sich befreien aus den Ketten seiner Gefangenschaft und mit ihm seine Kameraden.

Herbert Friedrich, der Autor dieses Buches, erzählt eine spannende, erregende Geschichte aus der römischen Antike, die Geschichte des größten Sklavenaufstandes, den Rom je sah … Aber hören wir vom Beginn dieses Buches:

„I

„Sulla ist tot.“

Das sagte der neuangekommene Sklave, als er neben Spartacus in die Finsternis des Berges hineinstieg, um den Tuffstein zu brechen. Hinter ihnen ging mit schlurfendem Schritt der Krumme. Sie duckten sich in dem Tunnelgang zwischen feuchtem Fels.

Der neue Sklave kam direkt aus Rom und musste es wissen. Und der nun also tote Sulla hatte schon ein Jahr lang nicht mehr an der Spitze Roms gestanden; es war auch gleich, wer da herrschte: An Spartacus’ Sklavendasein änderte sich nichts. Dennoch horchte Spartacus auf, als der Neue diesen Satz aussprach. Kein anderer als der Feldherr Sulla hatte ihn bei den Kämpfen in Griechenland gefangen genommen und versklavt.

Spartacus war von kräftiger Gestalt, breit in den Schultern, groß und stark gebaut wie auch der andere, der gleich ihm vierundzwanzig Jahre zählte.

Die Lampen gaben nur dürftiges Licht, der Krumme trug eine Fackel. Wasser tropfte auf Spartacus’ Schulter und Kappe. Gern hätte er jetzt das Gesicht des Neuen gesehen. „Wie heißt du?“

„Oinomaos.“

„Grieche?“

„Kelte.“

Der Name war griechisch, doch was besagte das bei Sklaven. Die Besitzer gaben Namen, wie sie wollten. Er war schon froh, dass er den seinen hatte behalten können.

Sie stolperten über Schotter, tasteten sich auf Rutschhölzern entlang, bis sich der Gang zu einer Höhlung erweiterte. „Nun fangt an“, knurrte der Krumme und steckte die Fackel in einen Felsspalt. Ihre Schatten zuckten an der Decke.

Spartacus nahm die Hacke, die an der Wandung lehnte. Sie stand noch so, wie er sie am Vortag hingestellt hatte. Da war noch der kleine Faber bei ihm gewesen. Da hatte sich eine Platte von der Decke gelöst und Faber den Fuß zerschlagen. Gern hätte er gewusst, was nun mit ihm war; doch davon erzählte er dem Neuen nichts, damit jener nicht erschrak. Er schlug denn auch sofort mit der Hacke an die Decke, um loses Gestein herunterzubekommen. Es schien alles fest zu sein.

„Nimm die Keile“, befahl der Krumme dem Mann, der sich Oinomaos genannt hatte. Der schaute sich suchend um.

Spartacus indes hieb die Hacke zwischen Decke und Wand, um die Oberkante eines Blocks herauszulösen, das war eine Arbeit von Tagen. Dazu musste er das Gerät waagerecht halten, was unbequem war und rasch ermüdete. Steinchen spritzten zur Seite; er kniff die Augen zu einem Spalt zusammen; sein Atem ging gleichmäßig. Der Krumme saß dort, wo der Gang in die Höhlung mündete. Sie staken am tiefsten im Berg. An vielen Stellen wurde da gewuchtet und der Berg zermürbt. Viele Steine wurden gebraucht für prachtvolle Gebäude in Rom, für Brücken und Tempel. Und was zu zertrümmert schien, selbst der Abfall der großen Platten, die man endlich herausgesägt hatte, das erfüllte noch seinen Zweck, um Straßen zu schottern. Der Stein war der Lapis Tiburtinus, ein dichter und fester Kalktuff, der hier mächtige Ablagerungen bildete. Spartacus hieb zu, der Berg wehrte sich, die Hacke stockte in der Hand. Diese Arme waren kräftig, schon damals, als sie dem asiatischen König Mithridates im Kampf gegen Rom gedient hatten. Die Gefangennahme durch Sulla hatten sie nicht verhindern können.

Schläfrig blinzelte der Krumme zu ihm herüber. Oinomaos trieb Holzkeile in einen Spalt; den schweren Hammer hatte er über den Kopf gehoben. In dem Augenblick brach die Decke.

Ein feines Knistern huschte über das Gewölbe, und dann stürzte es hernieder, donnerte, Gestein sprang umher. Spartacus auf seinem Block stieß den Arm vor, bekam Oinomaos zu fassen. Noch klemmte die Fackel in dem Spalt. Aber wo der Kelte eben noch gestanden hatte, türmten sich Trümmer. Die beiden Männer pressten sich gegen eine Strebe, wichen zurück, bis sie die Wand im Rücken fühlten. Staub reizte zum Husten. Sie standen mit jagenden Pulsen, bis das Bersten erstarb.

Die züngelnde Flamme der Fackel beleuchtete einen Raum, gegen den die vorherige Höhlung eine wahre Halle gewesen war. Gestein häufte sich bis zur Decke, dort, wo der Gang gemündet hatte. Vom Krummen keine Spur. Der Stiel des Hammers stakte aus den Trümmern. Groß und geduckt stand Oinomaos, mit geöffnetem Mund, und als er sich bewegte, war es, um den Hammer aus dem Gestein zu zerren.

Sie setzten sich auf den Block, lehnten Schulter an Schulter. Oinomaos hielt den Hammerstiel umspannt. Es war eine große Stille. Spartacus schaute auf die Fackel, die ihnen Licht schenkte. Und Luft fraß. Und das Ausmaß der Zerstörung zeigte. Und gut war es, sich das Bild einzuprägen, ehe er darangehen musste, die Fackel zu löschen. Linker Hand, hinter dem Bruch, musste der Gang sein. Dort hatte der Krumme gesessen. Die Decke über dem Steinberg war nun eine Kuppel, die aber nicht bis zum Sonnenlicht reichte.

„Faber ist billiger davongekommen“, sagte Spartacus leise. Dann erzählte er doch vom kleinen Faber. Gestern. An gleicher Stelle.

Da schob sich Oinomaos vor, um zu der Fackel zu kriechen. Der Kelte wusste, was auf sie zukam. „Rühr dich nicht!“, stieß Spartacus hervor und starrte nach der Fackel. Den Kelten hielt er am Fuß. Beide schauten sie nun auf die Flamme, die wie das Leben war. Jede Bewegung vermieden sie, hielten den Atem an. „Sie bewegt sich, zieht nach rechts“, vermutete Spartacus. „Oder?“ Irren wäre tödlich. Nach langer Zeit sagte Oinomaos in seinem schlechten Latein: „Du hast recht. Luft kommt hier herein. Das ist noch lange nicht unser Grab. Wir sind lebendiger als Sulla.“

Schon war Oinomaos auf dem Geröllberg, schob Lockermassen herunter. Dem Manne musste nicht gesagt werden, was zu tun war. Etwas schlug Spartacus gegen das Bein. Es war seine Hacke. Behände schichtete er das von Oinomaos geförderte Gestein an der Wandung.

Später löste Spartacus den Kelten ab, kroch in den Gang, den jener vorgetrieben hatte. Über sich die Einbruchskuppel, jeden Augenblick gewärtig, erschlagen zu werden. Er schob im Liegen loses Gestein an sich vorbei, keuchend, bis er auf einen Brocken stieß, der nicht zu bewegen ging. Rings war nichts als Fels; er schlug sich die Knöchel blutig. Oinomaos zog ihn in die Höhlung zurück.

Sie aßen etwas, das leicht gesalzene Brot, ein paar Oliven, einige Bissen Käse. Zu trinken hatten sie nichts. Dem Oinomaos hing das Haar lang und wirr um die schweißnasse Stirn. Im Fackelschein schimmerte es rötlich wie auch der Schnurrbart. So, die Augen dazu, sah kein Grieche aus. Das einzige Griechische an dem Mann war der Name. „Wie heißt du wirklich?“, fragte Spartacus.

„Hab es vergessen …“ Der Kelte wollte nicht sprechen.

„Ich bin Thraker“, sagte Spartacus, im Gefühl, dem anderen näherkommen zu müssen. Was wusste er denn, was noch auf sie zukam. Lebendig eingeschlossen. Vom Tuff erschlagen, vom Berg erstickt. Und die letzte Kunde, die man von der Welt erhalten hatte, war also die, dass nun endlich auch Sulla verreckt war. „Sulla hat mich gefangen genommen“, sagte er leise zu dem Kelten. Der schaute ihn an.

Was zählte es, dass die Nacht in Thessalien damals heller gewesen war als jetzt die Höhlung; die Luft feucht vom Regen. Damals waren sie immerhin noch zwölf Mann gewesen, das Heer des Mithridates aber geschlagen, das Ersatzheer vom Winter in Macedonien festgehalten; die Verzweiflung nicht geringer als heute. Das sagt sich so dahin: Sulla hat mich damals gefangen genommen. Der Tag dämmert herauf, trotz allen Regens. Und du frierst, völlig durchnässt. Und die dezimierte Schar drängt sich zusammen wie eine Herde Schafe, erwartet Wunder von Spartacus, an einem Hang, von dem das Wasser spült. Mancher hätte gern die Sonne an ihrem Aufgang gehindert. Denn mit ihr tauchen römische Helme aus dem Gebüsch heraus. Damals, das war kaum leichter als das in diesem verdammten Berg …“

Erstmals 1987 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Nachmittag eines Schriftstellers“ mit Erzählungen von Herbert Friedrich: Familiäre Ereignisse zwingen einen Schriftsteller, die Gedanken an die Historie abzubrechen und sich mit den Problemen des Hier und Heute auseinanderzusetzen; eine geschiedene Frau erfährt am Silvesterabend, den sie mit ihrem Freund feiert, dass sich ihre siebzehnjährige Tochter Neujahr verloben will, und bemerkt erst jetzt jene Fremdheit, die ihre einst so enge Beziehung zu ihrem Kind bedroht; dem achtzehnjährigen Werner Truckenbrodt, der sich Ende 1944 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hat, wird in den letzten furchtbaren Monaten des zweiten Weltkrieges die Sinnlosigkeit des Mitmarschierens bewusst; eine Enkelin bringt durch egoistische Gedankenlosigkeit den einsamen Alltagstrott der schwerhörigen Großmutter durcheinander. Wache Beobachtungen, ein Gespür für das feine Knistern sozialer Spannungen kennzeichnen seine Erzählungen, immer geht es Herbert Friedrich um ethisch-moralische Probleme. Hier der Beginn der titelgebenden Geschichte:

„Nachmittag eines Schriftstellers

I

In den Alpen erste Lawinenopfer. Weihnachtsbäume in Tiefkühlcontainern nach Hawaii. Ein Erdbeben der Stärke fünf Komma Neun erschütterte weite Teile im Norden Japans. Zum „Krieg gegen Ratten“ rief die Stadtverwaltung Lissabons auf. Ein sowjetischer Frachter bewältigte zum ersten Mal den Nördlichen Seeweg ohne Eisbrecherhilfe. Der japanische Vulkan Sakurajima spie Asche.

II

Der erste Satz:

„In der Stadt Rom, auf dem Hügel Palatin, im schönen Hause des Dives erwachte in einem der schäbigsten Zimmer der junge Publius, Dives’ Sohn.“

(Dives, „der Reiche“, ist freilich weit. Bereits vor Jahresfrist ist er davongezogen, um in das Land der Parther einzufallen. Gegen den Widerstand Roms. Nur einer hatte Dives unermüdlich angestachelt: Caiser. Der dritte Große im Bunde, Magnus, hatte nicht Ja und nicht Nein gesagt, selber mit Krieg beschäftigt. Und Dives jagt im Partherland dem Gold hinterher. Und Publius, sein Sohn in Rom, Offizier Caisers, wird vom Chef abkommandiert, Dives zu folgen. Caiser gibt dem jungen Mann dazu tausend gallische Reiter, die besten aus seinem Bestand. Diese tausend Reiter, mit allen Hunden gehetzt, werden Dives im Partherland eine wichtige Waffe sein.

So nimmt denn Publius Abschied von seiner Frau Cornelia, einer Schönheit. Die tausend Reiter liegen schon im Hafen Brundisium. Aber noch hat Publius das Weichbild der Stadt Rom nicht verlassen, da stößt er auf den väterlichen Freund, den Klugen, den Bücherschreiber. Und dieser Herr Kicher weiß etwas Unerhörtes: Im Senat sind Bestrebungen im Gange, Dives aus dem Partherland zurückzupfeifen. Kein anderer aber als Publius soll beauftragt werden, dem Feldherrn diese Botschaft nach Syrien zu überbringen. Kichers Worte stürzen den Jungen in Zweifel. Was soll er tun? Hin zu den tausend Reitern hetzen, sie auf die Schiffe treiben und so seinem alten Herrn zuführen? Oder abwarten, bis ihn der offizielle Auftrag des Senats erreicht, den eigenen Vater von der Gurgel der Parther wegzureißen? Publius steht vor keiner anderen Entscheidung als der, Krieg oder Frieden dem Partherland zu bringen.)

„In der Stadt Rom, auf dem Hügel Palatin, im schönen Hause des Dives erwachte in einem der schäbigsten Zimmer der junge Publius, Dives’ Sohn.“

Der erste Satz von dreihundert Seiten.

Vor dem Fenster wummert ein Bagger los.

III

Der Schriftsteller Arnulf Straßberger tritt an das Fenster und blickt auf den Bagger, der sich in die feuchte Erde wühlt. Schneeregen fällt. Auf den Balkons der Häuser, die er schräg gegenüber sehen kann, stehen bereits Fichten und Kiefern fürs Fest. Bald wird die Dämmerung einsetzen.

Der Bagger quietscht und rasselt und stöhnt, unerschöpflich ist er in der Erfindung von Geräuschen. Diese Wüstenei, auf der er gräbt, ist im Laufe der Jahre schon von einer Gasleitung durchzogen worden. Später wurde sie für einen Heizkanal aufgegraben. Rohre verschwanden in Gräben, von Betonfertigteilen abgedeckt. Planierraupen kamen, die alles zuschoben. Goldrute siedelte sich an. Kaninchen heckerten durch hartes Gestrüpp. Studenten aus dem dahinterliegenden Internat, in dessen Hof Straßberger blicken kann, bahnten sich Pfade hindurch. Die Straßenbahn fährt erst auf der Hauptstraße hinter dem Wohnheim. Sie belästigt Straßberger wenig.

Da steht er am Fenster des Arbeitszimmers, sieben Stockwerke über der Wüstenei, mit den Gedanken halb noch in Rom. Krähenfüße verleihen seinem Gesicht eine heitere Note. Er ist über die Fünfzig, und er hat Sorgen mit dem Gewicht, aber sonst ist seine Gesundheit tadellos. Er kann noch heute drei Stunden über Stock und Stein wandern, ohne sich nur einmal zu setzen. Das volle Haar ist eisgrau, was alle die nicht wissen, die Lesezeichen mit seinem Bild haben; und sie wissen auch nichts von der im Profil massig wirkenden Nase. Seine Wangenknochen heben sich stark ab, was nicht zu korrigieren ist. Denn wenn er mit dem Essen in die Vollen geht, um das auszugleichen, setzt sich der Speck bestimmt am Bauch an.

Der Kopf schmerzt ihm etwas; und er versucht, die Schultern zu entkrampfen. Seit Mittag hat er an der Schreibmaschine gesessen, gleich nachdem Leonore gegangen ist. Und hat diesen einen Satz zustande gebracht: In der Stadt Rom, auf dem Hügel Palatin …, ist das nun viel oder wenig.

Der Bagger schnauft noch ein bisschen und lässt dann den schweren Greifer auf den Boden sinken. Aus. Der Arbeiter steigt heraus und watet durch den Schlamm zu einer Bauhütte. Dort brennt schon die Lampe. Feierabend. Da schlenkert der Mann über den Heizkanal, über die Gasleitung. Wer weiß, was das nun werden soll. Ein Parkplatz, denkt Straßberger, was denn sonst im Zeitalter der Autos. Dabei stünde ein bisschen Grün dieser Gegend gut. Ein Springbrunnen dort unten, das wäre was, wenn im Sommer die Kinder auf dem Beckenrand säßen. Und die Alten, deren es hier genug gibt, schauen in den sprudelnden Strahl.

Nun, da der Bagger schweigt, hätte Straßberger weiterarbeiten können. Das Blatt Papier ist noch in die Schreibmaschine gespannt. Darauf steht der erste Satz. Und das ist viel, ungeheuer viel. Er hat angefangen, das Buch niederzuschreiben, nach einem Jahr Vorbereitung. Er weiß, wie es in Rom aussieht, wie sich die Wasserleitung zieht, wo die Stadttore liegen, welche Kriege geführt werden, welchen Göttern geglaubt wird, wie die Menschen sich kleiden, wie Sklaven leben. Publius voll Ehrgeiz und jugendlichem Ungestüm. Caiser, der seine Intrigen spielt. Die „Aufgehende Sonne“ Magnus, eitel, kalt und verschlossen. Dreißig Seiten über Dives, seine Herkunft, sein Leben, Gebaren, Charakter, sein Äußeres. Kinder, wieviel; Frau, welche. Römische Schiffe, wie sehen sie aus. Wie lange über das Meer von Brundisium bis nach Seleucia, dem Hafen des berühmten Antiochia in Syrien? Bodengestalt dieser Provinz, welche Bäume, welche Berge, welcher Wind? All das hat ihn ein volles Jahr beschäftigt, und heute der erste Satz, das ist viel.

Straßberger ist gewillt, diesen Tag im Kalender rot anzustreichen. Wenn er sich auch bewusst ist, dass er mehr geschafft hätte, wenn der Bagger nicht gekommen wäre. Aber morgen geht es dann leichter. Auf dem Schreibtisch liegen die Mappen über Rom, über die Figuren des Buches, lose Blätter dazwischen, handschriftliche Aufzeichnungen, Kartenskizzen. Und nun muss Publius losmarschieren, hin nach Syrien, mit den tausend gallischen Reitern oder mit dem Brief des Senats.

Straßberger nimmt den Bogen aus der Schreibmaschine und legt ihn auf einen Stoß leeren Papiers. Die Magie der leeren Blätter überfällt ihn. Kurzentschlossen ordnet er die Mappen und räumt alles weg. Dann zieht er Hemd und Hose aus und schlüpft in die Trainingshose. So setzt er sich auf das Velomed und tritt los, reitet in die Dämmerung hinein. Das Velomed steht direkt neben dem Schreibtisch. Er schläft auch neben diesem Möbel, auf einer Liege, deren Bettzeug er jeden Morgen wegräumt. Manchmal steht er nachts auf und notiert an diesem Tisch einen Gedanken.

Leonore hat ihr Zimmer nebenan, wo sie mit fraulicher Grazie residiert. Es hat ihr gemäße helle zierliche Möbel und rote bulgarische Kissen auf den Polstern. All das harmoniert auf das Glücklichste mit einem Bild von Rehn, Parade der Handpuppen, das sie sehr liebt.

Arnulf Straßberger keucht ein wenig auf dem Heimtrainer, es dunkelt schon. Weder Kilometerzähler noch Uhr kann er erkennen. Dagegen blickt er beim Treten zum Fenster hinaus, auf das Lichtergefunkel, Autos sowohl als auch Weihnachtsbäume. Nun hat er Rom schon weit hinter sich gelassen und freut sich auf Leonore. Aus dem Puppentheater wird sie kommen, erzählen, wie die Vorstellung gelaufen ist. Dies und das. Und vielleicht setzt sie sich noch ans Klavier.

Mitunter spielt sie, wenn er schreibt. Das hört er in seinem Zimmer, aber es stört ihn nicht. Der Bagger stört. Aber nicht Leonores Spiel.

Das Klavier hatten sie in Heidenau von Bekannten einer Bekannten gekauft, die ihnen auch den Tipp gegeben hatte. Leonores erstes Klavier, auf dem sie bereits als Kind gespielt hatte, war zerschlagen worden mit der Ehe, die sie vordem geführt hatte. Das kleinste Zimmer in ihrer damaligen Wohnung hatte sie bezogen, solange der geschiedene Mann da noch herumhockte, und hatte um sich aufgebaut, was ihr geblieben war. Für das Klavier war kein Platz gewesen. Wo so viel zu Ende war, warum dann nicht ein Ende mit dem Klavier, das doch uralt war, abgenutzt, verstimmt, nicht mehr zu reparieren, wie sie sich eingeredet hatte, nur um reinen Tisch zu machen, scharf und sauber die Grenze zu ziehen. Dies ist mein, dies ist dein, und mit meinem kann ich machen, was ich will, und wenn ich’s zerhack! Irgendjemand hatte ihr den Gefallen getan. (Damals waren Zeiten gewesen, in denen keiner ein gebrauchtes Klavier gewollt hatte, obwohl sie es anbot wie warme Semmeln.) Das Klavier hatte gewimmert, als es auf dem Hof in Stücke ging. Schwarz lackiertes Holz, Leuchter an der Seite. Der Bagger inmitten der Wüstenei hatte auch diesen Ton drauf: Wie ein Klavier stirbt.

Den Mozartkopf aus Holz, Zierde des Klaviers, hatte Leonore demjenigen geschenkt, der es zertrümmert hatte. Dies alles war in Urzeiten geschehen, im Vorleben, als Leonore noch nicht lange Puppenspielerin war, und noch keinen Schimmer von Straßberger gehabt hatte.“

Autorenwechsel. Erstmals 1988 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Adam im Paradies. Erzählungen“ von Volker Ebersbach, das mit einer erstaunlichen Widmung versehen ist „Für Schneewittchen“: Anscheinend ist er der einzige Überlebende der Schiffskatastrophe, doch wie aus dem Meer geboren erscheint Lilith, die Schöne, die Sinnliche, Venus gleich. Adam hat sein Paradies gefunden. Aber wie eine Drohung überkommt ihn die Vorstellung von Eva und dem Ende aller Lust, sein Bewusstsein spaltet sich. Volker Ebersbach hat die jüdische Legende von Lilith, Adams erster Frau, aufgenommen und lässt vor dem Auge des Lesers mit spielerischer Leichtigkeit ein phantastisches Gebilde entstehen, in dem sich Realität und Wahn mischen. Menschheitsgeschichte als Kulturgeschichte, Bewusstseinsgeschichte, Geschichte des menschlichen Gewissens: In den teils mit bohrendem Ernst, teils mit listiger Ironie, stets kenntnisreich und einfühlsam erzählten Begebenheiten aus zwei Jahrtausenden erkundet der Autor für heute und morgen die Dimension der Humanität. Hier ein spannender Auszug:

„HANANIAS UND SAPHIRA

Eine Legende

Da kamen die jungen Männer, die draußen gewartet hatten, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann.

Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten.

(Apostelgeschichte V, 11)

1

Hananias ging über den Markt von Jerusalem. Da sah er zum zwölften Mal Saphira. Saphira war schön von Gesicht und Gestalt, und manche ihrer Bewegungen hatten noch eine kindliche, andere schon eine weibliche Anmut. Er sah sie zwischen dem irdenen Geschirr, das ihr Vater mit einem Knecht feilbot. Sie erkannte seinen Blick wie schon beim dritten, vierten und siebenten Mal und darauf immer. Über bezahlte Klatschweiber hatte Hananias sie und ihren Vater wissen lassen, dass er einträglich mit Öl und Wein handelte. Und ehe Saphira die glänzenden Lider ihrer schwarzen Augen niederschlug, löste sich von ihres Vaters Lippen der Gruß, der auch ihr erlaubte, sacht mit dem Kopf zu nicken.

Den Gruß und das Kopfnicken nahm Hananias als Zeichen, näherzutreten und ein paar Worte zu sagen, und als Saphiras Vater sich ohne Zaudern einem Kunden zuwandte, der so vornehm nicht aussah, als dass der Knecht für die Bedienung zu gering gewesen wäre, galten die Worte mit Erlaubnis allein dem Mädchen. Gleich fielen sie eine Spur vertraulicher aus und fanden reizende Erwiderung.

„All diese Gefäße aus deines Vaters Werkstatt“, sagte Hananias, „die du beaufsichtigst, sind wohlgeformt und verraten geschickte Hände. Dich aber muss unser aller Schöpfer in seiner heitersten Stunde geschaffen haben, und ich fürchte, sein Ergötzen am eigenen Geschöpf zu stören, wenn ich dich nicht nur bewundere, sondern begehre.“

„Ich bin“, antwortete Saphira, „wie alle Weiber nur Nachfahrin jener Rippe, die der Herr seinem Meisterwerk aus der einsamen Brust nahm.“

„All diese Gefäße“, fuhr Hananias geschmeichelt fort, „sind hohl und leer, und was man hineingießen wird, schlicht oder kostbar, ist tot und beliebig. In dir aber, das sagen mir deine Augen, lebt Seele von meiner Seele.“

„Dennoch bin auch ich aus Erde und muss zu Erde werden.“

Hananias lachte. „Wem sagst du das! Viel Irdenes soll in Scherben gehen, bis das geschieht.“ Dann trat er näher, flüsternd: „Höre, wie treffend es ist, dass du dich mit Erde vergleichst! Du hast die Furche, in die ich meinen Samen streuen möchte.“

Das Mädchen erschrak und wich mit geröteten Wangen zurück. „Pfui, Herr! So spricht man zu irgendeiner! Das hätte ich doch nicht gedacht.“

Hananias tat ein wenig, als ob er sich schämte, doch dann sprach er, leise noch immer: „Für irgendeine wäre meine Saat zu schade. Was sage ich! Für jede andere wäre sie zu schade. Komm und lass dir zeigen, woran sie gedeihen soll!“

Und er führte sie, die nur wenig widerstrebte, da des Vaters Erlaubnis wie ein Befehl geklungen hatte, durch das Gedränge des Marktes dorthin, wo sein Öl und sein Wein verkauft wurden. Da hörte das Mädchen so munter die Münzen klingeln, da sah sie so viele Bottiche, Käufer und Verkäufer, die ein strenger Rechnungsführer beaufsichtigte, dass sie verstand, warum Hananias nur dann und wann ein Auge darauf hatte, sonst aber schlendern und nach ihr schauen konnte.

„Wenn du Zeit fandest“, bemerkte sie, „zwölfmal nach mir zu schauen, so hast du wohl nicht weniger als vierzigmal nach anderen geschaut. Warum also ich?“

Hananias nahm sie beiseite, und er glaubte sich dreist zu wiederholen, als er ihr zuraunte: „Du bist die Furche, in die ich meinen Samen streuen möchte!“

Sie aber fand einen Unterschied, der ihr gefiel, und sah ihn an aus Augen, die ihm kindlicher schienen als der Verstand, mit dem sie ihm riet, zu ihrem Vater zu gehen, seine Abrechnungen vorzulegen und um ihre Hand zu bitten. Dies wäre ihr angenehm und würde allen Freude bereiten.

So geschah es. Hananias führte Saphira in sein Haus, dem er allein vorstand, denn seine Eltern hatte kurz nacheinander eine schwere Krankheit hinweggerafft, und seine jüngeren Brüder waren in ferne Städte gezogen, um dort ihr Glück zu versuchen. Die Mitgift erlaubte ihm, Öl und Wein in noch größeren Mengen aufzukaufen und feilzubieten, und die irdenen Gefäße, in denen er sie lieferte, bekam er nun ein wenig billiger, und als nach einigen Jahren Saphiras betagter Vater sich auf sein Gut zurückzog, um ihrer Mutter nachzusterben, fiel die ganze Töpferei an Hananias, denn Saphira hatte weder Bruder noch Schwester.

Doch das Kind, auf das sie warteten, blieb aus. Die Saat, die Hananias ausstreute, ging nicht auf, und das Säen, das ihn anfangs gefreut hatte wie keine Freude auf dieser Welt, schien ihm allmählich eine Mühe, und die Mühe wurde ihm vergällt, weil er sie vergeblich fand. Da kein junger Mann gekleidet und genährt, erzogen und gebildet werden musste und kein Mädchen auf eine Aussteuer wartete, wuchsen die Reichtümer des Händlers und wuchsen, fast ohne sein Zutun. Hananias war es leid, seine Frau mit fruchtbarer Erde zu vergleichen, und kaufte sich Land, auf dem Weinreben und Ölbäume gediehen. Das machte ihn noch reicher.

Saphira aber wiederholte ihm aus der Schrift die Worte, die einst Sarai zu Abram gesagt hatte: „Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann.“

„Man kann nicht alles haben“, murrte Hananias, als beuge er sich nur widerwillig höherer Fügung. „Ich hätte wissen sollen, dass ein so liebliches Tal und so anmutige Hügel – noch immer! – als Ackerland nichts taugen.“ Er wandte sich zur Tür, um wieder einmal allein auf seine Güter zu fahren.

„Nein“, widersprach Saphira, „mir will scheinen, der Herr straft dich für die dreisten Worte, mit denen du um mich warbst, und mich dafür, dass ich mich betören ließ.“

Da fühlte sich Hananias an seine große Liebe erinnert und an das Wohlgefallen, das er mit ihr gefunden hatte; er kam zurück und warf seinen Staubmantel ab. Dann sagte er, nach langer Zeit wieder: „Du bist die Furche …“

Doch Saphira unterbrach ihn: „Such dir eine andere Furche. Wir haben Mägde genug, im Haus wie auf dem Land. Auch unser Stammvater zeugte einen Sohn mit Haggar, der Magd aus Ägypten.“

Nun widersprach Hananias: „Was hätten wir davon! Das brächte uns keinen Segen. Lass uns nicht verzagen. Auch Sarai wurde endlich noch schwanger von Abram. Ich mag keinen anderen Acker bestellen. Du bist die einzige …“

Er kam nicht weiter, denn Saphira umfing ihn und zog ihn auf ihr Lager. Und als hätte der Herr sich ihrer beider erbarmt, genas sie nach neun Monden von einem gesunden Knaben, den nannten sie Jizchak.“

Geschichten über Geschichten. Das neue Jahr beginnt mit einer Auswahl an Geschichten, die das Lesen lohnen – egal, ob sie nun vor 2000 Jahren spielen oder fast in der Gegenwart. In allen geht es um Menschen und ihre Schicksale, die manchmal auf ein Happy End zusteuern und manchmal eher nicht. Gerade das aber macht es für uns Leser und Leserinnen spannend und eben lohnend.

Viel Vergnügen beim Lesen, einen guten Start, viel Glück und viel Erfolg im neuen Jahr und natürlich viele schöne Lese-Erlebnisse. Und bis demnächst.

EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()