Der Mozart des Kalenders, Papas Glückskind und ein entschiedenes Plädoyer für Menschlichkeit – Fünf E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis

Im Galarock des heiteren Verschwenders,

ein Blumenzepter in der schmalen Hand,

fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,

aus seiner Kutsche grüßend, über Land.

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken.

Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain.

Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken.

Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein.

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten.

Die Birken machen einen grünen Knicks.

Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten,

das Scherzo aus der Symphonie des Glücks.

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle.

Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei.

Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle.

O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai!

Und so weiter. Klingt doch schön, oder? Sogar sehr schön.

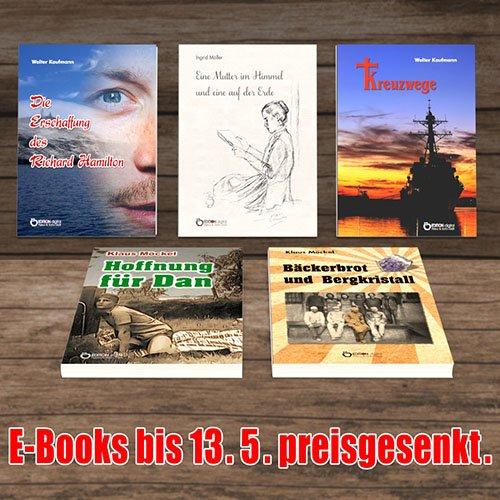

Preisfrage: Was kann man in der Mai-Kutsche neben vielen anderen Dingen auch noch machen? Lesen natürlich. Auch E-Books natürlich. Den entsprechenden Stoff dafür liefern auch in diesem Newsletter wieder fünf aktuelle digitale Sonderangebote, die wie immer eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 06.05. 22 – Freitag, 13.05. 22) zu haben sind. In „Eine Mutter im Himmel und eine auf der Erde“ setzt sich Ingrid Möller mit dem Thema Adoption auseinander.

Mit dem aufsehenerregenden Report „Hoffnung für Dan“ brachte Klaus Möckel den Alltag des Zusammenlebens mit Menschen mit Behinderungen in die literarische Öffentlichkeit und stieß gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen eine Diskussion darüber und Veränderungen in der gesellschaftlichen Sicht an.

Ebenfalls von Klaus Möckel stammt „Bäckerbrot und Bergkristall. Nach den Aufzeichnungen von Gisela Pekrul“ über das wechselvolle Leben eines Bäckergesellen und späteren Wismutkumpels vom Jahrgang 1906.

Über Abschiede und Träume schreibt Walter Kaufmann in seinem Roman „Kreuzwege“.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute blicken wir wieder einmal zurück ins 20. Jahrhundert und nach Lateinamerika. Wieder einmal kommt ein wahrer Jahrhundertzeuge zu Wort, der dazu einlädt die Welt mit seinen Augen zu sehen: abenteuerlich und spannend, aber auch verdammt politisch, sozial genau und vor allem als veränderbar … Trotz alledem.

Erstmals 1964 erschien im Hinstorff Verlag Rostock „Die Erschaffung des Richard Hamilton. Storys“ von Walter Kaufmann: Es dauert meist ein bisschen, ehe man beim Lesen dieser Storys begreift, in welchen schwierigen Entscheidungssituationen sich die Figuren befinden und wie es ihnen dennoch gelingt, sich zu behaupten:

„Als er im Fahrstuhl hinunterfuhr, zerriss er den Scheck in kleine Stücke und stopfte sie in seinen Schuh. Leicht hinkend, schritt er durch die Eingangshalle und verließ das Gebäude. Draußen spielte das kleine Mädchen auf dem Rasen, „Was hast du denn in unserem Haus getan?“, fragte sie.

Jenkins lächelte und fuhr ihr durch das Haar. „Bei jemandem die Miete kassiert, nichts weiter, mein Kind“, sagte er. Da sah er, dass sich ein Bus der Haltestelle in der Macleay Street näherte, und eilte davon. Und hier der Anfang der Titelgeschichte eines jungen Mannes:

„Die Erschaffung des Richard Hamilton

Wenn Ihnen jemand sagte, sein Name sei Humphrey Humphreys (das heißt so viel wie Buckel Buckel), würden Sie sicher lachen und glauben, er mache einen Witz. Nun, ich mache keinen Witz. Ich heiße wirklich so. Und ich bin überzeugt, meine Mutter hat mich absichtlich so genannt – die bloße Zusammenstellung dieser beiden Namen muss auf alle Menschen lächerlich wirken; wahrscheinlich hoffte sie, mich auf diese Weise für immer von sich abhängig zu machen. Als ich noch klein war, hatte ich, wie Sie sich wohl denken können, sehr unter meinem Namen zu leiden – Kinder sind grausam. Meist wurde ich Hump gerufen, und den Sternen sei Dank, dass ich wenigstens keinen Buckel habe, immer war ich einer der Kleinsten, das ist schon schlimm genug. Und kurzsichtig bin ich obendrein: seit meinem sechsten Lebensjahr trage ich eine Brille, was mich besonders beim Sport nicht wenig behinderte.

Als ich mit vierzehn aus der Schule kam, wusste ich nicht, was ich werden sollte. Ich zog von einer Lehrstelle zur anderen, versuchte es mit den verschiedensten Arbeiten – verlangen Sie nicht, dass ich sie alle aufzähle. Ich möchte mich auf die jüngste Vergangenheit beschränken, auf zwei Jahre nach meiner Entlassung aus der Commercial Bank of Australasia. (Das war in der Nachkriegskrise, wissen Sie.) Ich arbeitete als Kontrolleur in den Docks, als Schreiber bei einem Buchmacher, als Kassierer auf einem Rummelplatz, sogar als Vertreter von Staubsaugern. Dann wollte ich mich als Buchhalter und Reklamechef einem Wanderzirkus anschließen (diese Arbeit hätte mir sehr gelegen, glaube ich), aber da wurde meine Mutter halsstarrig, Auf einmal war ich ihr unentbehrlich. Sollte sie ihr Leben vielleicht in einem Siechenheim beschließen? fragte sie. Sie habe doch niemanden außer mir. Das ist schon wahr, mein Vater starb, als ich erst zehn war – wir lebten seitdem hauptsächlich von seiner Pension -, und meine Schwester hat nach Neusüdwales geheiratet. Ebenso wahr ist jedoch, dass meine Mutter eine ziemlich robuste alte Dame ist und meine Hilfe eigentlich niemals gebraucht hat. Der springende Punkt ist vielmehr, dass sie einfach jemand haben muss, um den sie sich kümmern kann. Deswegen wird sie niemals zulassen, dass ich mich von ihr unabhängig mache. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht verheiratet bin – es gibt noch andere, auf die ich gleich zu sprechen komme. Für meine Mutter werde ich nie ein erwachsener Mann sein – ich bin jetzt siebenundzwanzig Jahre alt! -, sondern stets ihr kleiner Humphrey, verflucht sei dieser Name!

Nachdem ich auf die Stellung beim Zirkus verzichtet hatte, blieb ich ein paar Wochen zu Hause, um Kurzgeschichten zu schreiben. Dazu habe ich ein gewisses Talent. Einige meiner Arbeiten sind sogar in der Zeitung erschienen – unter dem Namen Richard Hamilton. Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutete. Ich meine nicht das Geld, wirklich nicht – bei den vielen amerikanischen Storys, die über Agenturen in Melbourne herauskommen, springt für einen einheimischen Autor nicht viel heraus. Aber es erfüllte mich mit großer Genugtuung, meine Geschichten unter diesem Namen gedruckt zu sehen. Richard Hamilton! Das war ein Name, mit dem ein Mann der Welt entgegentreten konnte!

Als Richard Hamilton lernte ich auch Miss Jenny Brennan kennen, eine Englischlehrerin am Institut für Erwachsenenbildung. Sie hatte an die Zeitung geschrieben, die meine erste Geschichte veröffentlichte – nicht etwa, um mich zu loben, sondern um mich zu einer Überarbeitung zu veranlassen. Der Chefredakteur hatte mir das mitgeteilt, und daraufhin besuchte ich über ein Jahr lang ihre Abendkurse. Der Tag, an dem ich all meinen Mut zusammennahm und um Miss Brennans Hand anhielt (meiner Mutter hatte ich nichts von meiner Absicht gesagt, und als ich es ihr später gestand, war sie eine Woche unausstehlich), war auch der Tag, an dem ich mich zu meinem wirklichen Namen bekennen musste. Miss Brennan lächelte zwar über die ungewöhnliche Namensverbindung Humphrey Humphreys, doch ich muss ehrlich zugeben, dass dies nicht der Grund ihrer Ablehnung war – meine Abhängigkeit von der Mutter und meine Unentschlossenheit im Leben bewogen sie zu ihrem Nein.

„Wenn Sie nur die Berufung fühlen!“, sagte sie mir mehr als einmal. „Auf welche Weise Sie Ihr Ziel erreichen, ist gleich.“ Damit meinte sie, dass ich das Schreiben von Geschichten als meine eigentliche Aufgabe betrachten und anderen Arbeiten lediglich nachgehen sollte, um Stoff und Erfahrungen zu sammeln.

Ich verstand sie sehr gut, brachte aber nie das Selbstvertrauen auf, ihren Rat zu befolgen. Zu meiner Rechtfertigung schreibe ich jetzt diesen autobiografischen Bericht wahrheitsgetreu bis ins letzte Detail. Und wenn es wirklich stimmt, dass die wesentliche Voraussetzung für die Veröffentlichung einer Geschichte ihre Wahrhaftigkeit ist, dann müsste diese gedruckt werden. Auf jeden Fall ist das, was ich erlebt habe, die Mühe des Aufzeichnens wert.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:

2015 veröffentlichte Ingrid Möller als Eigenproduktion von EDITION digital „Eine Mutter im Himmel und eine auf der Erde“: Gar nicht so selten kommt es vor, dass ein Kind plötzlich erfährt, dass seine vermeintlichen Eltern nicht die wirklichen Eltern sind, sondern dass das Kind adoptiert wurde. Erwachsene mögen glauben, es sei nicht so wichtig, es rechtzeitig zu sagen, für das Kind aber kann diese Nachricht zu einem ernsten Problem werden. Nichts scheint mehr zu stimmen. Wahrheit und Unwahrheit sind in Frage gestellt. Wenn zu den inneren Kämpfen dann auch noch widrige äußere Umstände kommen – wie in Kriegs- und Nachkriegszeiten – fühlt sich ein Kind doppelt allein gelassen.

Eine solche Situation schildert dieses Buch für Kinder ab 12 Jahre und für Erwachsene. Hier der Anfang dieses berührenden Textes:

„I. Das Spiel

Endlich ist Frühling, richtiger Frühling. Nicht dieses graue nieselige Schmuddelwetter. Wenn doch erst die Schule vorbei wäre! Doris – Bankreihe eins links vorn – schickt einen Zettel zu Ruth – mittlere Bankreihe hinten. Die Beförderung klappt. Wie immer. Doch unterwegs schulen neugierige Blicke unter die Knickstelle. Und so kommt es, dass nachmittags außer Doris und Ruth auch noch Beate und Irene zum Ballspielen an der verabredeten Stelle sind. In der kleinen Seitenstraße an dem einzigen Haus, das nach dieser Seite keine Fenster hat.

Gegen Beate ist nichts einzuwenden, aber gegen Irene eigentlich schon. Sie sucht oft Streit.

Sie fangen an mit Zweiball. Alle zählen mit. Doris ist dran. „Dreiundvierzig, vierundvierzig – Mist!“

Nur die blöde Taube ist schuld. Warum musste sie auch so plötzlich vom Dach fliegen und sie ablenken! Dabei hatte Doris es gerade heute Irene zeigen wollen. Bis hundert wollte sie kommen. Neulich war sie schon dicht dran. Ärgerlich wirft sie auch den zweiten Ball auf das harte Basaltpflaster.

Ruth hebt die Bälle auf. Das Spiel beginnt von Neuem. Auch sie kommt nur bis dreißig. Nun Beate. Sie patzt schon bei dreiundzwanzig. Sie hat keine Übung. Nun Irene. Wie gespreizt sie sich hinstellt! Als sei ihr der Sieg sicher. Eine Katze läuft auf sie zu, springt nach den Bällen. Bautz. Das zählt nicht. Noch einmal von vorn. Doris wünscht, sie möge ihre Vierundvierzig nicht überbieten. Es wird brenzlich: „zweiundvierzig, dreiundvierzig – aus!“ Knapp darunter ist auch verloren.

Irene kann ihre Wut kaum verbergen. Sie greift ihren größeren bunten Springeball und wirft ihn an der Hauswand hoch. „Mal sehn, wessen Ball am höchsten kommt!“ Sie wirft über das Ziel hinaus.

Der Ball trudelt an der Dachschräge herunter, springt über die Dachrinne herab.

„Das war ja wohl nichts.“

Doris wirft ihren handlichen grauen Ball. Er landet einen halben Meter unter der Dachrinne. Auch das haute nicht hin. Der Wettbewerb geht weiter. Das ausgemachte Ziel ist schwer zu erreichen. Immer hitziger wird das Spiel. Immer öfter trudelt ein Ball vom Dach herab. Doch auf einmal kommt ein Ball nicht zurück. Der graue von Doris.

Gespannt warten die Mädchen. Nichts rührt sich. Er muss in der Dachrinne liegen. So ein Pech aber auch! Gerade auf diesen Ball kann sie am wenigsten verzichten. Keiner springt so hoch wie er. Die Aufregung steigt.

„Spielt weiter! Ich komm gleich wieder.“ Doris rennt nach Haus. Ohne Umweg die Ladenstufen hoch. Die Mutter bedient eine Kundin. Die Kundin kann sich schwer entscheiden, welches Parfüm sie möchte. Doris kennt das. Sie beißt sich auf die Lippe, zu gern würde sie dazwischenreden, aber das darf sie ja nicht. Warten also. Bis die Kundin aus der Tür ist.

Dann sieht die Mutter gleich, dass was nicht stimmt. „Nanu Kind, was ist denn los?“

Doris beichtet ihr Missgeschick. Eine Träne rinnt. Sie beteuert, dass sie nie und nimmer auf diesen Ball verzichten kann und sieht die Mutter mit bettelnder Leidensmiene an.

„Na, so schön war der Ball doch gar nicht!“

Doris lässt sich nicht beruhigen. „Keiner springt so gut. Er würde mir ganz schrecklich fehlen.“ Zur Bekräftigung wieder eine Träne. „Na gut“, sagt die Mutter, „geh erst mal weiter spielen. Papa kann ich jetzt nicht stören, da sind zwei Buchprüfer vom Finanzamt, aber dann wird er schon Rat wissen. Ich schick ihn hin, wenn die Herren weg sind.“

Doris läuft zurück. Tränenlos jetzt. „Es kommt in Ordnung“, sagt sie kurz, „ihr werdet schon sehen.“

„Wie denn?“, fragt Irene. „Hast du vielleicht einen Riesen an der Hand, der eben mal in die Dachrinne reinlangt und den Ball wieder rausholt? – Da bin ich aber mächtig gespannt.“

Auch Ruth und Beate sehen sie ungläubig an. Doris tut geheimnisvoll. Eigentlich weiß sie ja selbst nicht, wie das klappen soll. Doch auf ihre Mutter ist Verlass. Was die verspricht, darauf kann man Gift nehmen. Hundertprozentig.

Sie spielen weiter. Wer gewinnt, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Heimlich warten sie alle auf das Wunder, das da geschehen soll. Und dann – etwa eine halbe Stunde später – kommt das Wunder in Form eines Feuerwehrautos. Doris atmet auf. Ja natürlich, daran hatte ihre Mutter gedacht. „Papa!“, ruft sie begeistert. Der aber hat schon die Feuerwehrleiter ausgezogen und klettert hinauf.

Leute bleiben stehen. Was ist denn hier los? Man sieht doch nirgends Rauch. Auch keine Flammen. Sie wundern sich, verfolgen das Schauspiel.

Jetzt ist der Feuerwehrmann ganz oben, greift in die Dachrinne und – die Spannung steigt – er wirft einen Ball herunter. Einen Ball? Einen ganz gewöhnlichen Ball?

Enttäuschtes bis empörtes Murmeln geht durch die Reihen der Gaffer. „So’n Theater um einen lächerlichen Ball! Zzzt, dass ich nicht lache!“ Die Leute gehen ihrer Wege, verärgert, dass sie sich aufhalten ließen und dass überhaupt nichts los war, über das sich zu reden lohnt. Wie kann man ein Göhr nur so verwöhnen. Un-er-hört! Doris kümmert das alles nicht. Beglückt umfasst sie ihren Ball. „Danke, Papa!“

Hinter ihr lacht jemand. Es ist Tante Neschi. Eigentlich nur eine Nenntante, nicht wirklich verwandt. „Doris, Liebes , du bist schon ein Glückskind. Für dich würde Papa wohl auch die Sterne vom Himmel holen, wenn du ihn darum bittest.“

Doris lacht zurück. „Na klar, zumindest würde er es versuchen, wenn Mutti ihm gut zuredet.“

Jetzt sind alle Erwachsenen weg. Das Spiel könnte ungestört weitergehen. Aber sie haben sich müde getobt, und der spannende Zwischenfall beschäftigt sie immer noch. Jedes der Mädchen fragt sich insgeheim, ob die eigenen Eltern ihre kleinen Kümmernisse auch so ernst nehmen würden. Und alle kommen für sich zu dem Schluss: nein, bestimmt nicht. Schade eigentlich. Ruth spricht aus, was auch die anderen beiden denken: „Du hast es gut, solche Eltern möchte ich auch haben.“

Doch da stellt sich Irene vor sie und sagt giftig: „Eltern? Dass ich nicht lache! Das sind ja überhaupt nicht deine Eltern! Meine Mutter hat es mir erzählt. Deine richtige Mutter ist nämlich tot. Mausetot. Und das schon, seitdem du geboren bist!“

„Quatsch!“, sagt Doris, „Dann hätten sie mir das längst gesagt. Du spinnst ja, du blöde Ziege! Gib zu, dass du dir das ausgedacht hast!“

„Frag doch deine sogenannten Eltern – du wirst schon sehen!“ Unerhört! Das sieht Irene ähnlich. Noch nie hat Doris sie ausstehen können. Schluss mit der albernen Ballspielerei. Es reicht.

„Und überhaupt: wie kommst du dazu, hier anzutanzen? Macht man das, fremde Briefe lesen? Nie was von Postgeheimnis gehört?“

Doris gerät in Zorn.

„Wär’s dir lieber, ich hätte der Klassenlehrerin gesteckt, was ihre Musterschülerin in Wirklichkeit während des Unterrichts treibt?“ Irenes Blicke sind böse.

„Es würde mich nicht wundern, wenn eine Lügnerin, die fremde Briefe liest, auch noch eine Petze wär“, sagt Doris scharf. „Dann tschüss für heute!“

Ruth hat ein Stückchen denselben Weg. „Ärger dich doch nicht über die Kröte“, sucht sie ihre beste Freundin zu trösten, „ist doch klar wie Kloßbrühe, sie ist nur neidisch. Ihre Mutter stänkert dauernd mit ihr rum, und ihr Vater ist im Krieg. Da kann sie wohl nicht anders.“

„Denn bis morgen! – Dann verabreden wir uns lieber in der Pause.“

„Ja, ist besser. So was passiert uns nicht noch mal.“

Ruth ist außer Sichtweite. Doris könnte jetzt gerade über die Straße gehen und wäre zu Haus. Doch irgendwie schwirrt ihr diese ungeheuerliche Behauptung noch immer im Kopf rum. Bei aller Niedertracht, so was erfindet man doch nicht einfach. Nicht mal Irene. Sie muss doch damit rechnen, dass alle sie meiden, wenn sie solche Lügenmärchen verbreitet. Andererseits ist Lügen eine schwere Sünde, das hätten die Eltern ihr wohl kaum eingeschärft, wenn sie nicht selbst danach leben würden. Undenkbar.

Wie Doris das Problem auch wendet, leise Zweifel bleiben. Kein Rauch ohne Feuer. Wie kommt es, dass in der Vorstadt jemand wohnt, zu dem sie „Vati“ sagt und dessen Kinder ihre Geschwister sein sollen. Merkwürdig ist das schon. Und manchmal hat sie ihre Mutter auch gefragt, warum es einen Papa und einen Vati für sie gibt, wo doch alle anderen Kinder nur einen Vater haben. Dann hatte die Mutter abgewinkt und gesagt, sie würde es ihr später erklären.

Ja, irgendwie ist das verdächtig.“

Erstmals 1983 veröffentlichte Klaus Möckel im Verlag Neues Leben Berlin „Hoffnung für Dan“: Das ist die bewegende Geschichte eines geistig behinderten Jungen, der weder hören noch sprechen kann und dem wegen seiner Schädigung auch die Gebärdensprache versagt bleibt. Innerlich isoliert, rebelliert er gegen alles, was ihm unverständlich erscheint. Die Eltern, die seine und ihre Situation erst allmählich begreifen, versuchen mit Geduld und Liebe, diese Schallmauer zu durchbrechen. Aus der Sicht der Mutter werden die oft verzweifelten Versuche geschildert, mit Bildern und Gesten eine Verständigung zu erreichen, dem ungebärdigen, hilflosen Kind und damit sich selbst eine Perspektive zu geben. Das Verhalten einer mitunter wenig verständnisvollen Umwelt verschärft die Lage jedoch noch.

„Hoffnung für Dan“ war eines der ersten Bücher, die sich in der DDR mit der Problematik von Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien auseinandersetzten und hatte eine starke Wirkung. Es wurde als ein Aufschrei empfunden, fand große Beachtung und führte über den Kreis der Betroffenen hinaus zu heftigen Diskussionen. Bis 1989 in fünf Auflagen erschienen, wurde es nach der Wende nochmals von einem bekannten Münchner Verlag als Taschenbuch publiziert, ist inzwischen aber längst vergriffen. Von seiner aufrüttelnden Wirkung, seiner Wahrhaftigkeit und Dramatik hat es bis heute nichts eingebüßt. Und so aufregend beginnt dieses erregende Buch:

„1. Kapitel

Zehn Minuten mit der Straßenbahn, dann umsteigen und nochmals fünf Minuten fahren – ein kurzer Weg, trotz der Wartezeit am Anfang und zwischendurch. Kein Vergleich zu früher, als wir nach Steinberg mussten durch die halbe Stadt, ein gutes Drittel des Tages war schon wegen dieser zweimaligen Kutscherei weg. Der lange Weg von der Straßenbahnendhaltestelle zur Einrichtung ging in die Beine, und wenn der Junge sich abends sperrte, wusste man nicht, wie nach Hause kommen.

Jetzt, na ja, irgendwie schafft man es schon. Irgendwie schaffte man es ja auch damals, selbst wenn er sich in den Schmutz kniete, in die Pfützen, so dass Hosen und Unterhosen pitschnass wurden, vor Dreck klebten, selbst wenn einen die Taxifahrer stehenließen, weil ihnen dieses Kind zu schwierig schien, wenn die Leute verständnislos, bedauernd oder indigniert zu einem herüberstarrten, wenn Dan sich mit all seiner Kraft dagegen stemmte, in die Bahn einzusteigen, wenn er brüllte und sich die halbe Fahrt über wie ein kleines Tier unter dem Sitz verkroch.

Ich erinnere mich an einen Abend, da er sich losgerissen hatte, und mitten auf die Straße lief. Sieben Jahre muss er immerhin gewesen sein oder acht. Ich konnte nichts dagegen tun; es geschah so überraschend, dass ich nicht zum Eingreifen kam. Er lief ohne erkennbaren Grund auf die Fahrbahn und legte sich lang auf den Bauch.

Eine Riesenaufregung: Ein LKW rutscht mit quietschenden Bremsen auf ihn zu, der Gegenverkehr stoppt, nachfolgende Wagen hupen, eine Straßenbahn, zum Glück noch ein Stück entfernt, bimmelt wie verrückt, die Passanten bleiben stehen und schimpfen, eine alte Frau neben mir jammert wie aufgezogen "Ogottogottogottogott“. Der Fahrer des Lastwagens klettert gestikulierend und fluchend aus seiner Kabine; nein, es ist nichts passiert, Dan ist nicht zu Schaden gekommen, niemand hat sich bei dem jähen Bremsvorgang verletzt, nicht mal einen Auffahrunfall hat es gegeben. Nur mir stockt der Herzschlag, schmerzt mit einem Mal die linke Brustseite, und ich bringe kein Wort heraus. Weiß nicht, wie ich auf die Fahrbahn komme, jedenfalls muss ich ziemlich blass aussehen, denn der LKW-Fahrer, der drauf und dran ist, den Bengel zu vermöbeln (würde er’s doch tun!), wird plötzlich ganz still. Er fasst mich am Arm und sagt: „Nun, nun, nun, junge Frau, beruhigen Sie sich, ist ja noch mal gut gegangen.“ Gut gegangen, na schön, auf seine Weise hat er recht, bloß mir ist hundsmiserabel. Ein Gefühl inneren Elends, das sich nicht in Worte fassen lässt. Die Leute drängen sich um uns, gaffen. „Was ist los, warum geht’s hier nicht weiter?“ Andere lassen ihrer Entrüstung freien Lauf, sparen auch nicht mit guten Ratschlägen: „Hat man so was schon erlebt; kann die nicht besser aufpassen; eine Tracht hat er verdient, dass er nicht mehr weiß, was hinten und vorn ist.“ Er aber, der Sünder, einen Blick wie ein König, liegt auf der Straße, ohne sich um den Trubel zu scheren. Nein, er ist nicht gewillt, klein beizugeben, das Feld zu räumen. Als dann die Dämme in mir endlich brechen und ich ihn voller Wut und Verzweiflung anbrülle, schüttle, zieht er bloß den Kopf ein. Völlig verspannt und verstockt, da helfen weder Schläge noch Zureden. Wir kennen das schon, es gäbe in dieser Situation nur ein Mittel: ihn eine halbe Stunde irgendwo einzusperren und zu sich kommen zu lassen. Aber wir sind ja unterwegs, mitten in der Stadt, und er liegt gut auf dem Asphalt. Ein warmer Tag, die Sonne scheint, ich erinnere mich genau. Ich versuche ihn am Arm zu packen, hochzuziehen – man glaubt nicht, was ein siebenjähriger Junge für eine Kraft entwickeln kann. Er macht sich steif wie ein Brett und knurrt vor Empörung. Schließlich packt ihn der LKW-Fahrer und schleppt ihn zurück auf den Fußsteig. Wo er gekränkt noch zwanzig Minuten hocken bleibt. Ich komme mehr tot als lebendig nach Hause, heule den ganzen Abend.

Oder an jenem Tag im Winter – das muss ein Jahr früher gewesen sein -, als er gleichfalls unvermutet die Straßenseite wechselt. Keine Ahnung, was ihm in den Sinn gekommen ist, vielleicht hat er drüben etwas Interessantes entdeckt, er geht ein paar Meter vor mir, unmöglich, so ein Kind immer an der Hand zu führen, er macht das nicht mit. Er läuft los, zielgerichtet, ohne nach links und rechts zu schauen, und natürlich ohne sich nach mir umzudrehen, mitten in den Verkehr hinein. Ich seh seine braune Pelzmütze zwischen den Fahrzeugen dahinwandern, die wild zu hupen beginnen, und renne wie gehetzt hinterher. Ich kriege ihn in der Straßenmitte zu fassen, bin völlig außer Atem, aber er ist gut gelaunt und geht brav mit zurück. Er versteht nicht, warum ich ihn rüttle und ausschimpfe. Erst jetzt wird er bockig, hält sich an den Laternenpfählen fest, als ich weiter will. Der Heimweg wird zur Qual, nicht zuletzt wegen der vorwurfsvollen Blicke der Leute, die alle Schuld mir geben. Dan ist nicht bereit einzulenken, er nimmt es übel, wenn man ihn tadelt, selbst wenn er weiß, dass er den Bogen überspannt hat. Gerade dann. Er begreift die Gefahren nicht, denen er sich aussetzt. Da er nicht hören kann und die Verständigungsmöglichkeiten mit ihm gering sind, ist es so gut wie ausgeschlossen, ihm Zusammenhänge zu erklären. Fest steht, dass man sich mit solch einem Kind einen besonderen Lebensrhythmus zulegt, eine Art zu existieren, an die man vorher nicht im Traum gedacht hat. Ich gehe auf der Straße, ich sehe normale Kinder und denke: Warum gerade er, warum gerade du, oder genauer, ich denke es schon nicht mehr, ich zwinge mich, es nicht zu denken, ich weiß, dass es sinnlos ist. Ich bleibe stehen, schau eine beliebige Hauswand an, zähle die Autos, die vorbeisausen, lenke mich ab. Gestern, auf dem Weg zur Tagesstätte, ertappe ich mich, wie ich die Fenster der gegenüberliegenden Häuserfront auf ihre Größe, ihr Aussehen hin vergleiche. Vier solche, zwei solche, eins doppelt unterteilt, eins sechsfach. Das heißt, ich ertappe mich nicht, ich tu das bewusst, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Plötzlich ein kleines Mädchen: „Was is’n da, Tante, an dem Haus?“ – „Was da ist? Nichts. Der Vogel dort drüben auf dem Dach, siehst du?“ – „Da ist aber gar kein Vogel, ich seh keinen.“ – „Doch, da war einer, ist grade weggeflogen.“ Die Kleine schaut mich an, fünf Jahre mag sie alt sein, rot und weiß gestreiftes kurzes Röckchen, gelbe Bluse, Stupsnase und große braune Augen. Dann trollt sie sich. Zehn Meter weiter schreit sie: „Du spinnst ja, Tante“ und rennt eilig davon.

Ich spinne, ich bilde mir was ein, schön wär’s. Eher hab ich mir früher was eingebildet, als ich dachte, alles würde normal und gut verlaufen. Es gibt Dinge, schlimme Dinge, die werden erst Wirklichkeit, wenn sie einem selbst zustoßen. Der Autofahrer, der täglich von den Unfällen in der Zeitung liest, der den verbeulten Wagen des Nachbarn vorm Fenster stehen sieht, glaubt nicht ernstlich, dass ihm selbst so was passieren könnte. Zu seinem Glück vielleicht, er hätte sonst keine ruhige Minute mehr. Zu seinem Unglück aber, wenn ihm durch Leichtsinn wirklich was geschieht. Wenn er nicht aufpasst, fürs Leben zum Krüppel wird oder andere zum Krüppel macht. Wenigstens kann man den Autofahrer rechtzeitig warnen. Trink und rase nicht, halt die Augen offen, sei vorsichtig, sei dir der Gefahr bewusst! Aber wer hat mich gewarnt, uns, Wolfram, und wenn, wovor hätte man uns warnen sollen? Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, einen leisen Zweifel am allzeit glücklichen Verlauf des Schicksals und der Allmacht der Ärzte in uns zu wecken – wir hätten nicht so unvorbereitet dagestanden. Wir hätten uns auch besser gegen gewisse schematische Auffassungen zur Wehr setzen können, die uns zum Verhängnis wurden. Gegen die Meinung, dass für einen Säugling Muttermilch in jedem Fall das Beste ist. Natürlich, an Ratschlägen fehlte es nicht. Den Schwangeren wird ja allerhand mit auf den Weg gegeben. Tu das nicht, lass jenes sein. Keine Tabletten, keinen Alkohol, kein Nikotin. Ich beachtete all diese Mahnungen genau, verhielt mich der Vorschrift entsprechend. Dennoch haben wir dieses Kind. Vierzehn Jahre ist Dan jetzt alt. Äußerlich sieht man ihm nicht einmal viel an. Allerdings schlägt er oft einen sonderbar hinkenden Gang an, vor allem, wenn er aufgeregt ist. Wenn er abgelenkt ist, zerstreut, ärgerlich. Dass er ziemlich normal wirkt, hat Vor- und Nachteile. Mit Dan fällt man zunächst weniger auf, muss aber später, wenn er sich ungewöhnlich benommen hat, mehr erklären. Manche Leute sind schwer von Begriff, wollen mitunter auch nicht verstehen.“

Erstmals 2012 brachte EDITION digital das E-Book „Bäckerbrot und Bergkristall. Nach den Aufzeichnungen von Gisela Pekrul“ von Klaus Möckel heraus, das nach der gleichzeitig erschienenen Druckausgabe entstand: Was passiert da?! Das gibt ein Unglück, eine Katastrophe! Ich muss das verhindern! Es darf nicht sein, dass hier alles zu Bruch geht, Menschen zu Tode kommen!

Solche Gedanken müssen dem Bergarbeiter und Protagonisten dieser wahren Geschichte durch den Kopf gegangen sein, als er sich mit einer Brechstange in der Hand und dem Mut der Verzweiflung dem Unheil entgegenstemmte. Eine Tat, die anderen das Leben rettete, ihm aber viel zu früh den Tod brachte.

Der Berliner Autor Klaus Möckel, bekannt durch Krimis, historische Romane und Kinderbücher, aber auch durch „Hoffnung für Dan“, den vielbeachteten literarischen Bericht über ein mehrfach behindertes Kind (siehe Sonderangebot 2 dieses Newsletters), schildert in diesem Buch das wechselvolle Leben des 1906 in einem schlesischen Dorf geborenen Paul Grabs. Als Bäckergeselle 1926 nach Sachsen-Anhalt gekommen, wo er mit seiner Familie ein Siedlungshaus in der Delitzscher Gegend bezieht, hofft der spätere Wismutkumpel für sich wie für seine Familie, in einer aus den Fugen geratenen Welt ein Stückchen Glück zu ergattern.

In dem nach Erinnerungen von Grabs‘ Tochter geschriebenen Buch geht es um duftendes Bäckerbrot und schimmernde Bergkristalle, um Gewinn oder Verlust in Kriegs- und Nachkriegsjahren, um die nie erlöschende Hoffnung, auch unter schwierigen Bedingungen ein anständiges Leben führen zu können. Auf zum Teil dramatische, zum Teil poetisch-humorvolle Art wird ein Mann gewürdigt, der sich, nicht frei von Widersprüchen, in spannungsgeladener Zeit erfolgreich als Mensch zu behaupten vermag. Hier zum Einstieg die ersten beiden Kapitel dieser prallen Lebensgeschichte :

„1. Kapitel

Was für ein Tag, und was für eine Reise! Die Züge verkehrten nicht pünktlich in jenen Jahren, eine halbe Stunde Verspätung, eine ganze Stunde bedeutete nichts, Hauptsache, man kam letztendlich an. Denn überfüllt waren die Wagen auch, und manchmal fiel der Zug sogar ganz aus. Eine Entschädigung durch die Bahn, wie heutzutage, war natürlich nicht drin. Das Ende des Zweiten Weltkrieges lag nur wenige Jahre zurück, und man fuhr, wenn überhaupt, eingleisig, denn das zweite Schienenpaar war im Land zwischen Plauen und Rostock längst abgebaut worden. Als Reparationsleistung von den Russen in die Sowjetunion verfrachtet. Eine kleine Entschädigung für die riesigen Zerstörungen, die Deutschland dort angerichtet hatte.

Aber bei dieser Fahrt klappte irgendwie alles. Die kleinen Widernisse und Umständlichkeiten berührten mich nicht, auch das möglicherweise hässliche Wetter – es ging auf den Winter zu – machte mir nichts aus. Ob die Sonne schien oder der Sturm an den lang gedienten Waggons rüttelte, ob der Regen gegen die klapprigen Fenster prasselte oder ein letzter sanfter Oktoberwind draußen die Wolken vertrieb, weiß ich nicht mehr. Die schnaufende Lok, die graue Dampfwolken ausstieß, pfiff hin und wieder schrill, sie hatte Mühe, die zum Gebirge hin ansteigende Strecke zu bewältigen, doch wir kamen voran. Ich war glücklich, denn ich hatte einen Fensterplatz, und vor allem: Auf der hölzernen, von vielen Dutzend Hintern blank polierten Bank neben mir saß mein Vater. Ich war damals neun Jahre alt, und es war durchaus nicht selbstverständlich, dass ich ihn so lange Zeit für mich allein hatte. Bereits seit jenem Augenblick nämlich, da wir uns im Dorf Wolteritz nördlich von Leipzig, wo unser Häuschen stand, von meiner Mutter und meinen drei Geschwistern verabschiedet und auf den Weg nach Bad Elster gemacht hatten. „Jetzt kommen wir nach Reichenbach, das ist eine schöne Bergstadt im Vogtland, ein alter Handelsplatz, hier wurden schon immer wertvolle Stoffe hergestellt.“

„Warum heißt das Land Vogtland, Papa?“

„Warum? Weil es früher wahrscheinlich einem Vogt gehört hat. Das war eine Art Fürst. Das Vogtland ist sehr reizvoll, mit vielen Hügeln und Tälern. Nachher werden wir noch die Göltzschtalbrücke sehen. Das ist ein großartiges Bauwerk. Die größte Ziegelsteinbrücke der Welt.“

„Göltzschsch…?“

Vater lacht. „Göltzsch heißt der Fluss, den sie überquert. Das Wort ist wirklich schwer auszusprechen. Aber du wirst sehen, wie weit man von da oben aus ins Tal schauen kann. Ich war schon früher mal hier, als junger Mann auf der Walz, wie es damals hieß.“

Vater besaß „nur“ eine Volksschulbildung, was ich damals natürlich nicht wusste und was mich auch kaum interessiert hätte. Aber er kannte sich in allem aus und beantwortete ausführlich jede meiner Fragen. Als wir die Brücke dann erreichen, bin ich in der Tat so beeindruckt, wie ein kleines Mädchen nur beeindruckt sein kann. Diese Höhe und der weite Blick. Die klein gewordenen, zum Teil noch bunt belaubten Bäume, das Flüsschen unten, das sich sanft dahinschlängelt, die winzigen Häuser hier und da. Vater erzählt mir, dass die Brücke aus Ziegeln gebaut ist, seit fast hundert Jahren steht und 1945 beim Rückzug beinahe von der Wehrmacht gesprengt worden wäre. Zum Glück ist das dann doch nicht passiert.

„Sonst könnten wir heute nicht hier langfahren“, sage ich nach einiger Überlegung.

„Du bist ein schlaues Kind, echt meine Tochter“, erwidert mein Vater und drückt mich an sich.

[*] Kapitel

Der Aufenthalt in Bad Elster in einem Diakonissenhaus brachte nicht das von meinen Eltern und den Lehrern gewünschte Ergebnis. Ich war ein für Erkältungen und andere Krankheiten anfälliges, mageres, groß gewachsenes Kind, das Mühe hatte, sich gerade zu halten. Ich sollte zum orthopädischen Turnen nach Delitzsch oder gar Leipzig fahren, wo es die Fachleute für so etwas gab, doch das war zu weit. So bekam ich diese Kur verordnet. Die Schwestern in diesem bekannten Kurort taten gewiss auch ihr Bestes, aber sie waren unnachgiebig streng und konnten nicht mit Kindern umgehen. Sie kamen nicht mit mir zurecht und ich nicht mit ihnen. Ich hatte mich zwar sehr auf den Aufenthalt gefreut, aber die Freude verging schnell.

Doch das sind Geschichten, auf die ich vielleicht später zurückkomme. Zunächst will ich weiter von meinem Vater erzählen. Manchmal, wenn ich am Computer sitze, umgeben von Manuskripten und Geräten, die mich mit der ganzen Welt verbinden, von denen aber zu seiner Zeit noch kein Mensch etwas ahnte, taucht sein Gesicht vor mir auf. Was würde er wohl sagen, wenn er all das sähe. Mich beim Tippen, Scannen, Ausdrucken und Korrespondieren beobachten könnte. Er war wissbegierig, las gern, wenn es seine knappe Zeit erlaubte oder er zufällig ein Buch in die Hände bekam. Einmal, in einer einzigen Nacht, verschlang er den ganzen „Oliver Twist“ von Dickens, den ich von der Dorfbibliothek mit nach Hause gebracht hatte. Den Regeln folgend, die ihm seine Tätigkeit vorschrieb – nur beim Wechsel von der Tages- zur Nachtschicht konnte er es einrichten -, war er an einem Sonnabend nach dreiwöchiger Abwesenheit abends heimgekehrt, musste aber schon am Montag wieder zur Arbeit. Seine Frau hätte ihn in diesem Augenblick gewiss lieber für sich gehabt: „Du liest und liest“, ruft sie aus der Kammer nebenan, „willst du nicht endlich ins Bett kommen?“ „Gleich, ich bin gleich soweit. Nur noch diesen einen Abschnitt.“

„Das hast du schon zweimal gesagt. Es geht auf elf. Bist du denn gar nicht müde?“

„Doch, bin ich, aber das hier ist wirklich spannend.“

Mama ist ein bisschen verärgert. Da hätte man mal eine Stunde Zeit füreinander, und wenn’s bloß zum Kuscheln wäre. „Ja, wenn das Buch so spannend ist, dann dreh ich mich jetzt auf die Seite“, murmelt sie resigniert.

Vater freilich hört das gar nicht. Vielleicht reißt er sich später, als das Kapitel zu Ende ist, mal kurz los, schaut nach ihr, doch da er sie fest schlafen sieht (auch für sie war es wieder mal ein anstrengender Tag), kehrt er schnell zu seiner Lektüre zurück.

Heute wundere ich mich etwas über ihre Nachgiebigkeit und darüber, dass am Morgen der Haussegen nicht schief hing. Doch sie war es von klein auf gewohnt, sich unterzuordnen. Es war normal für sie, dem Mann gegenüber zurückzustecken. Damals war ich allerdings nur verblüfft, weil er, erschöpft, wie er sein musste, ohne Pause das ganze Buch durchgeschmökert hatte.

Paul Grabs, mein Vater, wurde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts geboren, am 2. September 1906, in einem Ort mit dem Namen Neubertelsdorf im zu jener Zeit noch deutschen Niederschlesien. Seine Eltern waren alles andere als wohlhabend. Der Vater, Ziegeleiarbeiter, plagte sich am Wochenende auf einem Stückchen Land ab, das er erworben hatte. Er musste etwas dazuverdienen, um die Hypotheken für sein Häuschen bezahlen zu können. Die Mutter besorgte den Haushalt und packte mit an, wo immer es nötig war. Auf das Kind, das zweite nach einem inzwischen fünfjährigen Mädchen, freute sich die junge Familie, und dass es dann ein Sohn wurde, mehrte das Glück noch. Niemand im Dorf, weder der Pfarrer, in dessen Kirche Paulchen getauft wurde, noch der Schulmeister, der seine ersten Zeugnisse unterschrieb, der Kaufmann, von dem er manchmal Süßigkeiten bekam, der Bäcker, dem man das Brot abkaufte, oder der Gastwirt, bei dem die Familie wohl bloß selten einkehrte, verschwendeten damals auch nur den Schimmer eines Gedankens daran, dass im Laufe dieses kriegsgeschüttelten Jahrhunderts ein Fanatiker namens Adolf Hitler mit seinen Gefolgsleuten die geliebte, von Gewässern, Wäldern, sanften Hügeln und weitgestreckten Feldern geprägte Heimat auf immer verspielen würde.“

Erstmals 1961 veröffentlichte Walter Kaufmann im Verlag Neues Leben Berlin seinen Roman „Kreuzwege“: Noch vor Sonnenaufgang verließ Ron das Haus. Schnell fuhr er die Hauptstraße hinunter aus der Stadt. Die Maschine lief gut in der kühlen Morgenluft, nach wenigen Minuten lag der Gipsengel am Eingang des Parks weit hinter ihm. Nach einem nächtlichen Zwischenfall hat er seine Arbeit verloren und nutzt die Gelegenheit, seinem Traum, Seemann zu werden, näher zu kommen.

Schon nach zwei Tagen in der Stadt scheint Ron Glück zu haben – ein Dach über dem Kopf und einen festen Arbeitsplatz als Hilfsmonteur bei Speedwell Motors in Melbourne. Allerdings hat er in der Garage viel zu tun, und das Geschäft beruht offensichtlich auf Betrügereien. Aber dann fliegt Ron wieder raus und heuert auf der „Epoch“ als Kohlentrimmer an.

Und dann lernt der Seemann Ron Prentice Katharine Miles kennen, die aus ganz anderen Verhältnissen stammt als er. Die Tochter eines Architekten verliebt sich in diesen jungen Seemann. „Und jetzt hatte dieser Fremde, der ihr gar nicht mehr fremd war, ihren Weg gekreuzt, und sie verlangte nach seiner Umarmung mit einer Unmittelbarkeit, die sie vorher nie gekannt hatte. Durch ihn könnte sie sich von ihrer Vergangenheit befreien. Dass dieser Seemann da war, heute Abend und hier, war für sie wie klares Wasser aus einem frischen Quell.“ Was wird daraus werden? Aber fangen wir am Anfang an. Es ist immer gut, vom Anfang an zu erzählen:

„1. Kapitel

Ron Prentice stieß die Pendeltür von Kellys Kneipe auf, lehnte sich gegen den Rahmen, um sie offenzuhalten, und blickte die Straße hinunter in das Halbdunkel. Ein Hund trottete durch den spärlichen Verkehr der australischen Kleinstadt von einem Rinnstein zum anderen. Das blasse Licht der Straßenlaterne vor Haybrooks Mechanic’s Institute fiel auf eine Gruppe von Fremden, die sich an einem Lastwagen zu schaffen machten. Nachdem Ron sie eine Weile beobachtet hatte, spie er das zerkaute Ende eines Streichholzes aus, hob sein Bierglas und trank es leer. Dann ging er an die Theke der verqualmten Gaststube zurück und wandte sich an Ed Cox, seinen Boss, einen bulligen Farmer, dessen rotes Gesicht vom Trinken glühte. „Das werden sie sein", sagte er kurz.

„Zeit, dass du die Jungs zusammenholst", antwortete Cox. Ron schob sein leeres Glas über die Theke und winkte dem Wirt. „Gib ihm eins auf meine Rechnung."

„Danke", erwiderte Ron kühl.

„Dein Wohl." Der Farmer trank ihm zu. „Und jetzt hol die Jungs."

„Die werden schon aufkreuzen."

„Wir brauchen sie sofort", sagte Ed Cox hartnäckig, doch Ron drehte ihm den Rücken zu.

Jemand boxte ihn in die Seite. Ron blickte auf und sah in das grobe Gesicht von AI Cox. Eds ältester Sohn war ein breiter, muskulöser Kerl.

„Sei kein Frosch", sagte er.

Ron nahm seinen Fuß von der Messingstange und stemmte sich von der Theke weg. Die Haut über seinen Backenknochen straffte sich.

„Wer ist ein Frosch?", fragte er scharf. Als Mund verzog sich zu einem trägen Grinsen. „Hast du nicht verstanden?", sagte er, die Worte dehnend. „Der Alte will, dass du die Jungs holst."

„Habt ihr Angst, oder was?", fragte Ron.

„Kratzt uns überhaupt nicht", sagte AI und streckte lachend seine starken Hände vor. „Wundere mich nur über dich."

„Was soll das?"

„Mach kein‘ Ärger", sagte AI und legte Ron die Hand auf die Schulter. „Hol die Jungs her, und damit basta!"

Ron schüttelte die Hand ab, er sah zu seinem Boss hinüber, dann wieder auf AI, der jetzt nicht mehr griente.

„Okay", sagte er schließlich, schob sein halb geleertes Glas beiseite und ging zur Tür, die heftig hin und her schwang, als er nach draußen trat. Jedes Mal, wenn sie nach außen aufging, fiel ein Lichtstreifen auf die Straße, und die Chromteile eines Motorrades am Rinnstein glänzten auf. Ron setzte sich auf die Maschine, zog seine Handschuhe an, schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch und trat auf den Starter. Der Motor heulte auf, als er eine Kurve nahm, der Scheinwerferkegel sprang über die Fassaden niedriger Häuser, der Bank, des Postamts, des Warenhauses und beleuchtete, als Ron am Mechanic’s Institute vorüberfuhr, die Gesichter von Neugierigen, die um den Lastwagen herumstanden, auf dessen Dach ein Lautsprecher und ein kleiner beweglicher Scheinwerfer montiert waren. Hinten auf dem Wagen sah Ron einen Mann, der ein Mikrofon an den Mund hielt. Der Wind trug abgerissene Laute an sein Ohr: „Sprechprobe – eins – zwei – drei!"

Ron raste weiter in eine ungepflasterte Seitenstraße hinter dem Institut. Das Hinterrad wirbelte eine in der Dunkelheit kaum sichtbare Staubwolke auf.

Drei seiner Freunde hatte Ron schließlich beisammen: Snowy Matters, Jim Kennedy und Bruiser Coles, die einander sehr ähnlich sahen in ihren Lederjacken und den engen Jeans. Als sie mit ihren Motorrädern Kellys Kneipe erreichten, wartete AI Cox schon auf dem Bürgersteig. Der alte Armeemantel, den er trug, ließ ihn noch massiger erscheinen. Unter dem breitkrempigen Hut war sein Gesicht trotz des Lichts der vier Scheinwerfer nicht zu erkennen. Der Stiel einer Spitzhacke, den er in der Faust schwang, warf unruhige Schatten gegen die Mauer der Kneipe.

Durch den Lärm der laufenden Motoren vernahm Ron die erregte Stimme von Franklin, dem Grundstücksmakler, und die Erwiderungen von Charles D. Armstrong, dem Bankier, und durch die offene Kneipentür sah er seinen Boss einer Gruppe knüppelbewaffneter Männer Anweisungen erteilen. Der Anblick verdross ihn und er horchte mürrisch auf, als AI sagte: „Ihr müsst mit euren Motorrädern so’n Spektakel machen, dass keiner ein Wort von den Commos versteht."

„Was meint ihr dazu, Jungs?", fragte Ron die anderen.

„Ihr wollt doch keine Roten in der Stadt, wie?", mischte sich AI ein.

„Wir werden Krach machen – okay", sagte Ron.

„Aber hör zu …" AI grinste. „Sie werden’s überleben."

Sekunden später knatterten die vier an dem Lastwagen vorbei, von dessen Ladefläche aus der Mann mit dem Mikrofon zu einer ständig wachsenden Menge sprach. Er war nicht groß, sah aber kräftig aus, und seine Stimme drang klar durch:

„Wir von der Seeleutegewerkschaft sind nach Haybrook gekommen und wollen euch aufrufen, mit uns gegen die Pläne von Menzies zu protestieren, die Kommunistische Partei …"

„Raus, ihr Kommunisten!", schrie Bruiser Coles gellend, als sie vorrüberrasten, und drückte unentwegt auf die Hupe.

Noch vor dem Polizeirevier wendeten sie und brausten zurück, dabei gaben sie ruckartig Gas, um den Auspufflärm ihrer Maschinen noch zu steigern. Als sie dicht bei den Versammelten anhielten, konnten sie sehen, wie die Seeleute die Hände ineinander verschränkten und eine Schutzkette vor dem Lastwagen bildeten. Diese Commos haben Mut, das muss man ihnen lassen, dachte Ron, während noch immer die Lautsprecherstimme über dem Lärm zu hören war.“

Und schon nach den ersten Zeilen dieses Romans kann man unschwer erkennen, daß „Kreuzwege“ ein waschechter Kaufmann ist – packend und politisch, mit wachem Interesse an den Schicksalen und Lebensbedingungen der Menschen überall auf der Welt erzählt. Da ist einer dicht dran am Leben und an den Kämpfen seiner Zeit. Auch „Kreuzwege“ beweist wieder eindrucksvoll, dass Walter Kaufmann, der fast 100 Jahre alt geworden war, das Schreib-Handwerk sehr gut beherrschte und ein wahrer Jahrhundertzeuge war, der das Glück hatte zu überleben, sich aber nie als Opfer, sondern immer als Kämpfer verstand.

Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Mai – Sie wissen ja, der Mozart des Kalenders -, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

Ach, und eine Frage doch noch: Welches ist eigentlich Ihr liebstes Mai-Gedicht?

EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()