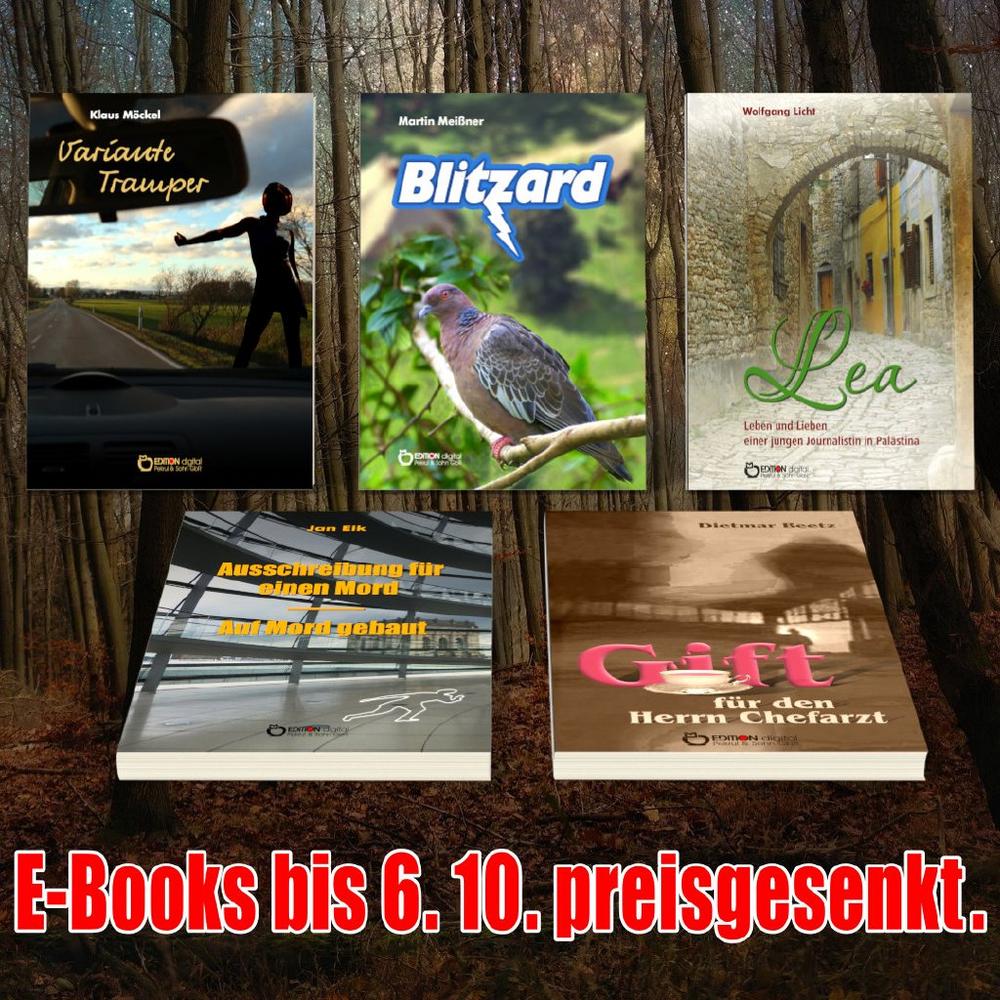

Eine Fahrerflucht und ein teuflischer Plan, ein toter Mann im Fundament und ein Anruf gegen 23 Uhr-5 E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis

„Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass niemand da ist.“ Ihre Stimme, die sonst männlich fest ist, bebt. Jonas sagt erstaunt: „Du, Angela? Was ist los? Ich komme gerade zur Tür rein.“

„Ich brauche deine Hilfe. Kai-Dieter … Was Schreckliches ist passiert.“

„Na, na.“ Jonas ist keineswegs auf Tragik eingestimmt. Vielleicht wird der Junge Vater, denkt er amüsiert.

„Es ist kein Spaß. Kai-Dieter hat … ein Mädchen überfahren.“

„Was!“

„Ein kleines Mädchen. Vorhin … Bei der Eisenbahnbrücke.“

„Was heißt überfahren? Ist sie … tot?“

„Das weiß er nicht. Er ist doch weiter mit dem Wartburg. Es ging alles so schnell.“

Fahrerflucht, denkt Jonas, hat aber den Ernst der Nachricht noch immer nicht voll erfasst. Oder genauer, sein Inneres, aufs Wochenende ausgerichtet, wehrt sich dagegen, eine solch hässliche Realität zur Kenntnis zu nehmen.

„Du musst etwas für uns tun“, sagt die Stimme wie aus einer anderen Welt. „Du bist unsere ganze Hoffnung.“

„Ich? Wie stellst du dir das vor? Da gibt’s nur eins, der Junge muss zur Polizei.“

„Nein!“ Die Antwort der Frau ist ein Schrei.

„Aber das Kind! Und er ist abgehaun!“

So dramatisch beginnt der Kriminalroman „Variante Tramper“ von Klaus Möckel. Für die ermittelnden Kriminalisten Bothe und Kielstein wird es nicht einfach, die Wahrheit herauszufinden. Sie sehen sich einem Geflecht aus Lügen und Korruption gegenüber, welches sie zunächst nicht zerreißen können. Denn dahinter steckt ein teuflischer Plan – die Variante Tramper eben. Neben dem eigentlichen Fall und seiner mühsamen Aufklärung bietet der spannende Krimi auch interessante Einblicke in die gesellschaftlichen Zustände in der späten DDR. Das Buch war 1989 vom Fernsehen der DDR in der Regie von Gerald Hujer als 126. Folge der Filmreihe „Polizeiruf 110 verfilmt worden. In der Rolle des fahrerflüchtigen Kai-Dieter war Matthias Zahlbaum zu sehen.

In dem Kinderbuch „Blitzard“ von Martin Meißner für Leser von 10 Jahren geht es um den titelgebenden Blitzard, einen feurig-starken Täuber, der schon beim ersten Wettfliegen der Sporttauben Eindruck macht. Doch plötzlich ist er verschwunden. Wer ist der Dieb?

Ein Architektenkrimi ist Jan Eiks „Ausschreibung für einen Mord – Auf Mord gebaut“: Im Fundament eines Berliner Regierungsbaus wird die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Wenige Tage später wird bei dem verantwortlichen Architektenbüro eingebrochen. Ein Privatdetektiv soll Undercover Klarheit schaffen. Und plötzlich geschieht ein weiterer Mord …

Ebenfalls ein Kriminalroman ist „Gift für den Herrn Chefarzt“ von Dietmar Beetz. Wie schon der Titel andeutet, geht es um das Gesundheitswesen, genauer gesagt um das Thema Gesundheitswesen und Marktwirtschaft. Wie verträgt sich das?

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Wieder einmal steht der scheinbar unlösbare Nahostkonflikt im Mittelpunkt eines Romans.

Erstmals 2006 veröffentlichte Wolfgang Licht im Tauchaer Verlag damals noch unter dem kürzeren Titel „Lea“ sein Buch „Lea – Leben und Lieben einer jungen Journalistin in Palästina“: Es sind ungewöhnliche, abenteuerliche Erlebnisse, die Lea als Journalistikstudentin in Deutschland mit diversen Männern und mit deren Umwelt erfährt. Doch als sie dann nach dem Studium als Auslandskorrespondentin in Jerusalem arbeitet, erlebt sie derart Dramatisches und kommt in komplizierte psychologische Situationen, die sie sich bisher nicht vorstellen konnte. Ursachen dafür sind der Konflikt zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk und Leas intensive, prickelnde Liebesbeziehung sowohl zu einem Juden als auch zu einem Palästinenser, die in packenden Szenen geschildert wird.

Ein unter die Haut gehendes Buch mit einem realistischen, bisher ungelösten gesellschaftlichen Hintergrund:

Wenig später kam Sonja zu mir ans Werk. Sie wartete neben dem Werktor vor einer Litfaßsäule. Sie hatte einen Schreibblock in der Hand und es sah aus, als schriebe sie das Kinoprogramm der Woche ab. Als sie mich sah, steckte sie ihr Schreibzeug in die Handtasche und ging weg von der Säule, sodass ich meinen Anruf zurückhielt. Sie lief ganz langsam, schlenderte förmlich; so ging ich ihr nach. Als ich neben ihr war, drehte sie mir ihr Gesicht nicht zu, ich gebe Dir heute nicht die Hand, sagte sie ziemlich leise. Zuerst sag Lydia nichts, ich besuche sie wieder. Aber ich muss aufpassen, dass sie mich nicht vorher abfangen. – Sie war aufs Präsidium bestellt worden, Auskünfte wurden verlangt über Lydia; wo sie, Sonja, ihre Zeit zubringe, von der sie wohl zu viel habe, nichts damit anzufangen wisse; und heute war sie zur Personalabteilung ihres Krankenhauses bestellt worden. Man hielt ihr dort vor, Patienten hätten sich über ihren Umgang beschwert, eine Schwester habe auch außerhalb des Krankenhauses auf ihren Ruf zu achten. – Ich legte ihr nahe, eine Weile wenigstens, nicht zu kommen. Ich werde Lydia sagen, Du bist krank, hättest mich angerufen im Werk. – Ja, sagte sie, es ist wohl besser so, eine Weile wenigstens.

Ich konnte nicht erkennen, was Lydia dachte, als ich ihr die Nachricht überbrachte. Ihr Gesicht schien ohnehin nur noch einen einzigen Ausdruck zu kennen, oder vielmehr gar keinen; als sei die Muskulatur ihres Gesichts unfähig, sich zu koordinieren: die Lippen immer ein wenig voneinander; das Kinn gesenkt, die Lider gedunsen; am schlimmsten ihr Starren, als fixiere sie einen einzigen Gegenstand jenseits aller für mich erkennbaren Dinge.

Wahrscheinlich hat sie mir meinen Bericht nicht geglaubt. Für sie hatte sich wohl die Unbeständigkeit menschlicher Beziehungen schon als Regelmäßigkeit dargestellt. Dass dem Druck der Macht keine Freundschaft widerstand, dass die Angst um das eigene Leben vor aller Achtung eigener und fremder Gefühle stünde. Auch, dass jedermann Gründe findet, diesen Wandel in seiner Gesinnung zur eigenen Ehre hin auszulegen. Worte wie Verrat, Lumperei vermied man; nicht einmal die gewöhnliche und schließlich noch verständliche Angst, selbst verfolgt zu werden, wurde zugegeben.

Lydia war am Ende meiner Rede langsam aufgestanden vom Tisch, legte die Hand mit einer Gebärde auf ihren Leib, als habe sie Schmerzen und sagte, sie wolle gleich ins Bett.

So verging der Sommer, ohne dass Lydia jemals Sonne auf ihrer Haut gespürt hätte. In den ersten Oktobertagen bat sie mich, hellblauen Stoff zu kaufen. Ich war überrascht; schien es mir doch, als finde sie ein neues Verhältnis zu unserer Lebensweise, nämlich tätig zu werden, wovon ich mir viel versprach. Doch Lydia ließ keine Freude erkennen. Ich rätselte darüber, was der Stoffkauf, den ich prompt erledigt hatte, zu bedeuten habe. Zur gleichen Zeit begann sie unsere kleine Bibliothek zu ordnen. Ich versuchte herauszufinden, nach welchen Kriterien sie die Bücher zusammenstellte. In gleicher Weise verfuhr sie mit Kunstdrucken, die wir in Mappen gesammelt hatten. Später sah ich, dass sie die kleine Mozartbüste aus Gips auf einen Haufen Noten gestellt hatte. Das Klavier selbst hatte sie, nachdem sie zum ersten Male abgeholt worden war, nicht wieder benutzt.

Jetzt kam es vor, dass ich, von der Arbeit heimkehrend, schon im Flur eine eintönige, kindlich wirkende Tonfolge vernahm, die, sobald ich ins Wohnzimmer trat, abbrach. Einmal roch es nach Kerzenqualm, aber ich konnte keine Kerze entdecken. Nachzuforschen wagte ich nicht, um sie in ihren Kreisen nicht zu stören. Ich dachte und hoffte es, sie habe eine Art zu leben gefunden, die sie weiter führen würde. In der sie selbst ein Mittelpunkt wäre, dass sie eine neue Denkweise, eine neue Art zu fühlen entwickelte mithilfe des Glaubens ihrer Kindheit. Um gegen die Wertungen der äußeren Welt, der Masse, in der sie zu leben gezwungen war, bestehen zu können, brauchte sie ein dem entgegengesetztes Wertesystem. Es war nur folgerichtig, dass sie sich an das jüdische hielt. So konnte sie sich ohne Selbstmitleid den ausgerissenen, verdurstenden Trieben ihres geschändeten Glaubens zuwenden. Indem sie die jüdischen Sitten und Gebräuche wieder einsetzte, befolgte, feierte, stellte sie sich selbst wieder her. Aber vielleicht gelang ihr das nur, wenn sie alles Nichtjüdische, auch mich, aus ihrem Kreis ausschloss.

Es ging dann alles sehr schnell. Am frühen Nachmittag wurde ich vom Hausmeister im Werk angerufen, ich solle sofort nach Hause kommen, es ginge um Lydia. Ich ließ die Schublehre fallen, mit der ich gerade ein Gewinde messen wollte, zog nur die Arbeitsschürze aus und lief weg. Schon als die Taxe, die ich gestoppt hatte, sich unserem Hause näherte, sah ich Menschen auf der anderen Straßenseite herumstehen. Sie starrten hoch nach unseren Fenstern, als sähen sie einen Seiltänzer in gefährlicher Höhe. Ich sprang aus dem Auto, rannte ebenfalls auf die andere Seite in schrecklicher Angst, Lydia bei irgendetwas Gefährlichem zu sehen. Da entdeckte ich die Fahne. Die Fahne der Juden mit zwei blauen Streifen und dem Davidstern in der Mitte. Ich stürmte die Treppe hinauf. Lydia hatte die Sicherheitskette vorgelegt. Mit der Wucht der Verzweiflung warf ich mich gegen die Tür, bis das Kettenschloss aus der Halterung sprang. Lydia stand vor einem Buch, das sie Midrasch nennen. Sie hatte es an der Ostwand des Zimmers aufgestellt. Um die Schultern hatte sie eine breite Stola gelegt. Sie sprach hebräisch. Lydia beherrschte diese Sprache nicht. Offenbar hatte sie den Text auswendig gelernt oder las ihn ab, von einer Thorarolle, die sie in der Hand hielt. Vor dem jetzt geschlossenem Ofen, der noch warm war, lag ein Aschehaufen auf einem metallenen Tablett. An den verkohlten und gerollten Resten des Papiers war zu erkennen, dass Bücher und Schriften verbrannt worden waren. Wie ich später feststellte, hatte sie alle Bücher deutscher Autoren, die wir besaßen, verbrannt; auch die Noten und Kunstdrucke deutscher Maler und Komponisten. Die Büste Mozarts lag zertrümmert. Auf der blanken Holzplatte des Tisches lagen und standen Bücher von Heinrich Heine, Josef Roth und anderen jüdischen Schriftstellern. Sogar eine Broschüre mit einer Rede Einsteins, gehalten in der preußischen Akademie der Wissenschaften, war dabei. Am Rande des Tisches brannte eine Kerze in einer Schale, die wohl das Thoralicht sein sollte. Es war so gestellt, dass ihr Schein auf das aufgeklappte Klavier fiel, wo Noten von Mendelssohn Bartholdy standen und daneben ein Bild von ihm. Vielleicht hätte ich es ihr nicht so leicht machen dürfen, sich vor mir zu verbergen. Nun sah ich zu spät, wie weit sie mit ihren Vorbereitungen schon gekommen war. Vor allem und sofort musste die Fahne hereingeholt werden. Alles andere hätte dann beredet, geklärt werden können. Lydia, die sich nicht umgewandt hatte, begriff wohl, was ich hinter ihrem Rücken vorhatte; sie unterbrach ihr Gebet, drehte sich um und war mit einem Sprung vor mir am Fenster, vor das sie sich stellte. Sie sah mich unverwandt an, sagte kein Wort. Ich bat sie, stellte ihr vor, was geschehen würde. Ich sagte ihr dabei nichts Unbekanntes. Sie wich nicht. Nur, als ich aus Verzweiflung von mir sprach, ob sie nicht auch an mich denke, ich meinte, wie ich es ertragen sollte, wenn sie nicht mehr hier wäre, lächelte sie verächtlich. Wahrscheinlich hat sie mich immer noch missverstanden. Mir blieb nichts, als sie mit Gewalt vom Fenster zu zerren. Dabei zerriss ich den Ärmel ihrer Bluse, worauf sie leise aufschrie.

Es gelang mir, von ihr mit zäher Kraft behindert, das Fenster aufzuriegeln und die Fahne, sie war an das Holz des Rahmens genagelt, abzureißen. In diesem Augenblick sah ich das grüne Polizeiauto vorfahren.

Der Kriminalroman „Variante Tramper“ von Klaus Möckel ist erstmals 1984 in der DIE-Reihe (Delikte, Indizien, Ermittlungen) des Verlages Das Neue Berlin erschienen.

Ein Kind wird von einem PKW überrollt. Der Fahrer, ein Student, braust einfach weiter, bekommt dann allerdings Gewissensbisse. Seine Mutter aber hindert ihn daran, sich zu stellen. Sie will ihrem Sohn die Karriere nicht verderben und erpresst ihren Bruder, damit er ihnen aus der Patsche hilft. Ein teuflischer Plan wird ersonnen, ein Tramper zum Sündenbock erkoren. Die Kriminalisten, Bothe und Kielstein, sehen sich einem Geflecht aus Lügen und Korruption gegenüber, das sie zunächst nicht zerreißen können.

Ein Krimi über Engpässe in der Versorgung und die daraus entstehende Bestechlichkeit. Bei der Aufklärung des raffiniert angelegten Falles werden aber auch das Prestigedenken bestimmter Schichten sowie Jugendprobleme zur Sprache gebracht.

Lesen Sie einen Auszug aus dem spannenden Buch:

Er erwacht, weil ihn jemand am Arm rüttelt. Wind ist aufgekommen, der Himmel hat sich bewölkt, es sieht nach Gewitter aus.

"Steh auf, wir müssen weg", sagt eine Stimme, die Jochen schon mal gehört hat, fürs erste aber nicht einzuordnen weiß.

"Was ist, wo bin ich?"

"Das mit meiner Frau klappt nicht, wir machen’s anders."

"Ach so", sagt Jochen, denn nun kommt ihm die Erinnerung. Er muss fast zwei Stunden geschlafen haben; seine Taschenuhr zeigt halb neun. Der Tisch, die Stühle stehen noch am Haus, aber die Bierflaschen sind bedauerlicherweise verschwunden. Der Mann, der offenbar schon eine Weile zurück ist, muss sie weggeräumt haben.

"Pack deine Decke ein, beeil dich!"

"Mensch, hab‘ ich gepennt."

"Um so besser für dich."

Die Stimme klingt im Gegensatz zu vorhin unfreundlich, dennoch sagt der Tramper: "Am liebsten würd‘ ich hier übernachten."

"Das geht nicht. Es wird bald ein Gewitter geben, und wir können nicht ins Haus."

"Irgendwie würden wir’s schon schaffen."

"Ich hab‘ gesagt, es geht nicht."

"Und was soll nun werden?", brummt Jochen.

"Nach Neustanwitz kann ich dich jetzt nicht fahren, das ist zu weit. Ich bringe dich zum nächsten Bahnhof, ein bisschen Geld hast du doch?"

"Naja."

Jochen nimmt sein Bündel, sie schieben das Tor zu und steigen in den Lada. Diesmal finden sie ohne Mühe durch den Wald. So oder ähnlich musste es ja kommen, denkt der Tramper. Aber als der erste Guss niederprasselt, ist er froh, wenigstens im Trockenen zu sitzen.

Sie fahren einige Kilometer, ohne dass sich noch ein Gespräch ergibt. Der Mann scheint verstimmt zu sein, auf Jochens Frage, was seiner Frau dazwischengekommen sei, reagiert er ausweichend und unwirsch. Schließlich biegen sie in eine Nebenstraße ein und steuern ein dunkles, flach gestrecktes Gebäude an, das einsam in der Landschaft liegt. Im Licht einer flackernden Lampe sieht man Eisenbahngleise blitzen.

Der Regen hat aufgehört; der Fahrer hält an: "Dort ist der Bahnhof, in einer halben Stunde muss ein Zug gehn. Die paar Meter kannst du zu Fuß zurücklegen, ich bin in Zeitdruck."

Jochen steht draußen, er hat sich kaum verabschieden können. Der Wagen rast davon, als ging’s um den Großen Preis von Monaco.

War ja wie ausgewechselt, der Onkel, denkt der Tramper, komische Typen gibt’s. Missmutig schaut er um sich, die Gegend liegt ausgestorben da. Bis hier mal ein Auto vorbeikommt, faulen einem die Füße ab. Er nimmt sein Bündel über die Schulter und stapft auf das Bahnhofsgebäude zu.

Doch hier erwartet ihn erneut eine Überraschung:

Das Kinderbuch „Blitzard“ von Martin Meißner erschien erstmals 1989 bei Der Kinderbuchverlag Berlin. Blitzard nennt Volker seinen feurig-starken Täuber. Er war im kalten Winter erschienen und brauste durch die Luft wie jener eisige amerikanische Sturm. Doch weil Volker auch das Feurige im Namen betonen wollte, wandelte er den Blizzard in „Blitzard“ um.

Wie sich beim ersten Wettfliegen der Sporttauben zeigt, ist dies ein guter Name für den Täuber. Um so schrecklicher ist deshalb die Entdeckung, als Blitzard eines Tages nicht mehr im Schlag ist. Hinzu kommt die verwirrende Erkenntnis, dass immerhin fünf Personen ein Motiv hatten, die Taube zu stehlen. Wer also war der Dieb? Und wird Volker seinen Täuber lebend wiederfinden?

Hier ein Ausschnitt aus dem Buch:

Für Laleikes wurde es Zeit, das Pony Sina rauszubringen. Der Vater zäunte eine Brachfläche in der Nähe ihres Hauses ein und errichtete eine Viehkoppel.

Das bevorstehende Ereignis des ersten Weideganges versetzte die Familie in große Aufregung. Frau Laleike, Volker und Susanne warteten vor dem Hof, als der Vater die junge Ponystute nach draußen brachte. Mit beiden Händen hielt er den Zügel. Es bereitete ihm Mühe, das kleine schwarze Pferd zu bändigen, das mit kurzen Tritten vorwärtsdrängte. Sein Gesicht war ernst. Die Erregung, die ihn genau wie Frau und Kinder gepackt hatte, verbarg er tief in seinem Innern, damit sie sich nicht auf das Tier übertrug.

Während er sich der Koppel näherte, folgte die Familie nach. Alles schien gut zu gehen, als eine Windböe plötzlich eine herumliegende Plastetüte erfasste und in die Höhe trieb. Sina scheute, bäumte sich auf und riss sich frei.

Jetzt bot sich Herrn Laleike die günstige Gelegenheit, der Familie zu zeigen, dass er vom Umgang mit Pferden mehr verstand als von der Taubenzucht. Das Einfangen schien auch keine besondere Kunst zu sein, da sich das Pony nicht weit entfernte, sondern gleich seinen Kopf senkte und zu grasen begann. Laleike schlich sich heran. Das Pferd schien ihn nicht zu beachten. Es hielt beständig sein Maul am Boden, ertastete mit der Oberlippe die Gräser und biss sie mit den Zähnen dicht über der Wurzel ab, dass es knirschte. Dabei vergaß das Tier alles um sich her.

Der Mann bückte sich, um den Zügel zu ergreifen. Aber als er zupacken wollte, machte Sina ein paar Schritte zur Seite. Laleike fasste ins Leere.

„Ruhig! Ruhig!“, redete er nun begütigend auf das Tier ein. Er näherte sich geduckt von links, von rechts. Er kam von hinten, er trat forsch von vorn heran. Alles umsonst!

Als er zu guter Letzt wie ein Fußballtorwart nach dem Zügelende hechtete, schreckte das Pony und setzte mit gehörigen Sprüngen am Weg entlang.

Aber dies war keine Flucht. Das Tier verfiel schnell wieder in einen Trab. Dabei riss es ein paar Büschel Gras heraus, als müsste es sich ohne diese Stärkung seinem Verfolger ergeben.

Laleike zog seine Jacke aus und öffnete den oberen Kragenknopf. Er ärgerte sich, dass ihm das kleine Pferd an Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und Schnelligkeit überlegen sein wollte.

So legte er alle Vorsicht ab. Anstatt sich wie ein listiger Jäger zu nähern, entschied er sich, im ungestümen Dauerlauf das Tier zu ermüden, um es dann leicht einfangen zu können.

Sina nahm den Wettkampf an. Sie schlug übermütig mit den Hinterhufen nach oben, dass es in der Luft zu knallen schien. Sie schwenkte den Kopf und preschte voran. Laleike blieb zurück, gab aber nicht auf, obwohl ihn ein Seitenstechen zu quälen begann.

Das Zähnezusammenbeißen schien sich tatsächlich auszuzahlen. Plötzlich sah sich das Pferd nach seinem Verfolger um und blieb stehen, als müsste es seine Unterlegenheit bekennen.

Als Laleike schon den Arm ausstreckte, um den Zügel zu erfassen, setzte sich das Tier aber wieder in Bewegung. Kurz entschlossen änderte es die Richtung und stiebte über den losen gepflügten Acker davon.

Der Mann blieb stehen. Schwer atmend schaute er dem fliehenden Pony nach, das in rasanten übermütigen Sprüngen davongaloppierte.

Endgültig gab er auf und kehrte um. Als er seine Frau und die Kinder erreichte, lächelte er verlegen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.

Die Druckausgabe „Ausschreibung für einen Mord – Auf Mord gebaut“ von Jan Eik erschien erstmals 1998 bei avedition Stuttgart. In dem Fundament eines Berliner Regierungsbaus wird die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Als bei dem verantwortlichen Architektenbüro wenige Tage später eingebrochen wird, wittert der Seniorchef eine Intrige und bittet Oliver John, seines Zeichens Privatdetektiv und ein Liebhaber feiner Lebensart, um Hilfe. Er soll sich undercover in die renommierte Firma einschleusen und herausfinden, wer da ein mörderisches Spiel treibt und warum. Der Auftrag führt OJ in eine bunte Architektengruppe, in der anscheinend jeder etwas gegen jeden hat. Und plötzlich geschieht ein weiterer Mord …

Begleiten Sie OJ bei seiner Ermittlung:

Zähneknirschend kehrte OJ zu seinem Golf zurück. Die Rückfahrt von Mädenberg hatte ihm ausreichend Gelegenheit geboten, seine Erkenntnisse zu ordnen und sich zu dem Entschluss durchzuringen, sofort Kommissar Timm zu informieren. Anscheinend aber waren solche Leute nur in Kriminalromanen zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar und machten nie Feierabend. Wenn er es recht bedachte, war der Wochenanfang allemal gut genug, um Timm mit der Identität des Toten im Fundament zu überraschen. Den Rest durfte der Kommissar sich selber zusammenreimen.

Russisch Inkasso wollte OJ ihm großzügig als zusätzliches Stichwort liefern; ob Timm dann selbstständig auf Nurejew und einen eventuellen Zusammenhang mit dem Mord an Rocky kam, war ausschließlich seine Sache. Das Geld in dem Umschlag mit der Nummer des gestohlenen Handys von P & H gedachte OJ nicht zu erwähnen. Kostas hatte einen glaubwürdigen Eindruck auf ihn gemacht. Wenn der zur Mafia oder zu einer Inkasso-Gang gehörte, und danach sah es nun einmal aus, war seine Geschichte dennoch nicht echt.

Wahrscheinlich waren die Fünfhundert einfach sein Anteil, und der Briefumschlag gehörte tatsächlich Rocky, von dem der Tipp mit dem Pfeiler stammen mochte. Wer anders als ein ausgefuchster Bauarbeiter kannte die beste Stelle, um eine Leiche im Beton verschwinden zu lassen, die man vorher ihrer besonderen Merkmale beraubt hatte.

OJ hätte sehr zufrieden sein können mit sich und seinem Ermittlungsergebnis, aber erstens schmerzten das Handgelenk und die aufgeschlagenen Fingerknöchel höllisch und behinderten sowohl seine Fahrweise wie sein Wohlbefinden, und zweitens blieb ihm da einfach zu viel offen in diesem so überraschend gewonnenen Spiel. Wo beispielsweise lag der Bezug zu P & H und damit zu seinem Auftrag, für den er bezahlt wurde? Herbert C. hatte ihn nicht engagiert, um dem Kommissar die Arbeit abzunehmen und die Theorie von einem Mord der Russenmafia zu bestätigen. Gewiss würde es den Alten interessieren, wer da in Mädenberg ohne sein Wissen einen zweiteiligen Wohnpark errichtete, in dem mindestens ein weiterer seiner Mitarbeiter künftig wohnen wollte. Wer von denen die Indiskretion gegenüber der Presse und eventuell sogar einen fingierten Einbruch begangen hatte – darauf kam es Planckh an, und darüber wusste OJ nach mehr als einer Woche noch immer nichts.

Er hielt es für besser, noch einmal im Büro aufzukreuzen. Es war spät genug, mit dem Golf direkt in den Hof zu fahren und einen der reservierten Firmenplätze zu beanspruchen. Zu seinem Erstaunen stand ausgerechnet Kohlmeys alter Passat noch neben Heppeners Audi.

Oben war Frau Daskow gerade dabei, zusammenzuräumen. „Nanu?“, staunte sie. „Wollen Sie etwa Überstunden machen?“ Sie bemerkte den Verband, den er sich selbst um die linke Hand gewickelt hatte. „Sie sollten sich aus diesem Milieu besser fernhalten“, fügte sie hinzu.

„Aus welchem Milieu?“, fragte OJ verwundert.

Frau Daskow war kurz angebunden. „Sie wissen schon. Firma Schuchard und Konsorten. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen.“ Und damit rauschte sie davon. „Der Letzte gibt den Schlüssel ab!“, rief sie von der Tür aus.

Von hinten brummte Kohlmey etwas Unverständliches. Heppener telefonierte in seinem Eck-Aquarium. Auch er schien überrascht, OJ um diese Zeit noch hier zu sehen. Laura war nicht da.

OJ blieb an Kohlmeys Platz stehen. „Kann ich Ihnen noch helfen?“ Kohlmey blickte auf und sagte: „Zum Feierabend werden die Faulen fleißig, wie?“

„Ich habe heute Zeit“, sagte OJ. „Was wird das?“ Er wies auf den Entwurf, an dem Kohlmey arbeitete. „Eine Bibliothek?“

„Guck an. Der Herr Praktikant hat seine Hausaufgaben gemacht.“

„Für einen Wettbewerb?“

„Nee. Als Deckenschmuck für mein Schlafzimmer. Damit ich auch nachts an den Beruf erinnert werde.“

„Ich dachte, Sie sind gerne Architekt.“

„Und wie. Besonders nach Feierabend.“

Aus Kohlmey war kein vernünftiger Satz herauszuholen. Heppener kam aus seinem Glaskasten und zog sich das Jackett an. „Bleib nicht wieder bis morgen früh“, sagte er heiter. „Herbert meckert sonst über die Stromrechnung. Ansonsten wünsche ich den Herren einerfolgreiches Wochenende.“ Er hob grüßend die Hand und verschwand.

OJ erwartete, dass auch Kohlmey Schluss machen würde, sah sich aber getäuscht. „Hast du schon was gegessen?“, fragte der und duzte ihn plötzlich.

Erst jetzt wurde OJ bewusst, dass er hungrig war.

„Du könntest uns mal ’ne Pizza holen. Oder noch besser, was vom Chinesen.“

So viel Zeit hatte OJ nicht mehr verlieren wollen. Andererseits war es eine günstige Gelegenheit, mit Kohlmey ins Gespräch zu kommen.

„Okay“, sagte er. „Was soll’s denn sein?“

Der Kriminalroman „Gift für den Herrn Chefarzt“ von Dietmar Beetz erschien erstmals 1987 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig.

Gesundheitswesen und Marktwirtschaft – wie verträgt sich das? Und wie sah’s aus im Umfeld weißer Kittel – hinter der Mauer? Wie wurde dort kuriert und geforscht, wie intrigiert und wie – Pardon! – poussiert?

Dietmar Beetz, Hautarzt und Buchautor, gibt Antwort auf diese Fragen – genauer: legt einen Roman dazu vor. Sein Krimi ist nicht nur spannend und milieustark, er ist – zumal angesichts der Hiobsbotschaften zum Gesundheitswesen von heute – auch hochaktuell.

Hier ein spannender Auszug:

Und dann ging alles schnell.

"Zur Feldscheune!", stieß Schmidt hervor, wobei er auf die Spuren vor dem Schuppen wies – ein Wirrwarr, aus dem eine frische Profilrinne abbog.

Die Kriminalisten hatten den Pfad, dem sie folgte, kaum erreicht, da hörten sie am anderen Ende der Baracke trockenes Knallen; Frau Ott schüttelte lautstark ihre Wäsche und hängte sie auf die Leine.

Sie hatte sich gerade ein zweites Stück vorgenommen, als vorn bei der Scheune ein Motorrad ansprang. Auf dem Sattel – ein Mann mit gelbem Schutzhelm und graugrünem Anorak; hüpfend und schlingernd steuerte er einen Ausläufer des Dorfes an.

Das Mädchen schrie etwas, "Papi!" vielleicht.

"Zurück zum Wagen!", rief Schmidt. "Wir müssen ihm den Weg abschneiden."

Als Hauboldt anfuhr, verschwand Ott gerade bei jenem Ausläufer des Dorfes. Schmidt warf die Tür zu, und Hauboldt drehte das Lenkrad bis zum Anschlag.

Sie mussten den Weg, den sie gekommen waren, zurück fahren; eine Verfolgung über den Pfad, vorbei an der Feldscheune, erschien unmöglich. Karlheinz Ott befand sich also unbestreitbar im Vorteil.

Dass es sich bei dem Motorradfahrer um Ott handelte, nicht um irgendwen sonst, und dass dieser Karlheinz Ott jener "bäurische Kerl" war, der Dr. Grotsche kurz vor dem Mord besucht hatte – daran zweifelte Hauboldt nicht mehr, und auch Schmidt war offenbar überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein.

Er verankerte sich, als der Wartburg in die Kurve ging, mit Händen und Füßen auf dem Beifahrersitz.

Kurz vor der Friedhofsmauer warf Hauboldt einen Blick in den Rückspiegel. Frau Ott stand, noch immer das zweite Wäschestück in den Händen, reglos neben der Baracke – bei ihr das Kind.

Die Quergasse, hinab zur Dorfmitte, rechts die Straße über den Höhenrücken, links ihre Fortsetzung zum Grund hin…

"Bieg links ab!", rief Schmidt.

Hauboldt hatte nichts anderes beabsichtigt.

Schorterode wirkte wie ausgestorben. Erst kurz vor dem Ortsausgang, zwei-, dreihundert Meter hinter der Dorfmitte, bemerkte Hauboldt wieder ein Gesicht – ein Greis an einem Fenster wie eine Mumie hinter Glas.

Gleich darauf bog die Straße nach rechts ab, in einer scharfen Kurve talwärts, und halb nach links, mit einem leichten Aufstieg, führte ein breiter, schotterbefestigter Weg.

"Halt mal an!", rief Schmidt. Hauboldt hätte ohnehin gestoppt. Sie stießen die Türen auf, sprangen beide hinaus, lauschten.

Knatterte im Tal ein Motorrad? Oder hinter dem Hügel? Knatterte es überhaupt?

Stille mit fernem Lerchengetriller. Ein kühler Hauch. Der Duft von Modder und Frühjahr.

Wo der Weg von der Straße abzweigte, fanden sich ein paar Spuren zwischen dem Schotter. Da war ein schmales Band, wie es das Rad eines Handwagens hinterlässt, und daneben hatte sich vermutlich das gerippte Profil eines Motorrades in die lehmige Erde gepresst.

Hauboldt, wieder am Steuer, fuhr bedächtig, und auch Schmidt hatte es nicht mehr eilig. Ohne dass sie darüber gesprochen hatten, war beiden klar geworden, dass sie Ott nicht unbedingt einzuholen brauchten.

"Soll er ruhig ausreißen", sagte Schmidt.

"Weit kommt er nicht", beendete Hauboldt den Satz.

"Überhaupt, zu türmen und sich so nur noch verdächtiger zu machen…", fing Schmidt nach einer Weile von Neuem an.

"Und erst seine Frau, dieses Herzchen, mit ihrem gepflegten Gerede!"

"Genau. Uns einen Bären von ihren Erbschaften und dem geplanten Umzug aufbinden zu wollen…"

"Egal", schloss Hauboldt, "ihren ‚Gatten‘ müssen und werden wir uns greifen."

Sie hatten inzwischen den Höhenrücken überquert und die Talfahrt begonnen. Der Weg lief in wenigen Kurven steil hinab und mündete, wie zu erwarten gewesen war, auf die Straße nach Bernstädt. Kurz hinter der Einmündung – jene zwei Feldscheunen, die Hauboldt schon am Vormittag bemerkt hatte, wenig später die Sägemühle…

"Ein Praktikum in Heimatkunde", spottete Hauboldt.

"Aber unser Giftmischer", erwiderte Schmidt, "ist über alle Berge."

Zugegeben, in der heutigen Post aus Pinnow ist es ziemlich kriminell zugegangen. Die sehr unterschiedlichen Fälle boten aber auch spannenden Lesestoff und Gelegenheit, sich bei der Suche nach den jeweiligen Tätern seine eigenen Gedanken zu machen – egal, ob man als Leserin oder Leser schon Bescheid wusste, wie das kriminelle Geschehen abgelaufen war oder nicht.

Für Nervenkitzel sorgen beide Varianten. Entweder fiebert man mit den Ermittlern mit, wie und wann es ihnen gelingt, die Hintergründe zu durchschauen und die wahren Täter zu finden. Oder aber der Autor lässt seine Leserinnen und Leser zunächst ebenfalls im Dunkeln und längere Zeit auf die Lösung warten. Hätten Sie gedacht, dass es derjenige oder diejenige waren? Oder hatten Sie jemand ganz anderen im Verdacht? Und wie waren Sie darauf gekommen?

Viel Vergnügen beim Lesen sowie beim Ermitteln mit und ohne Wissensvorsprung vor Polizei und Privatdetektiven, weiter einen schönen Herbst, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.300 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()