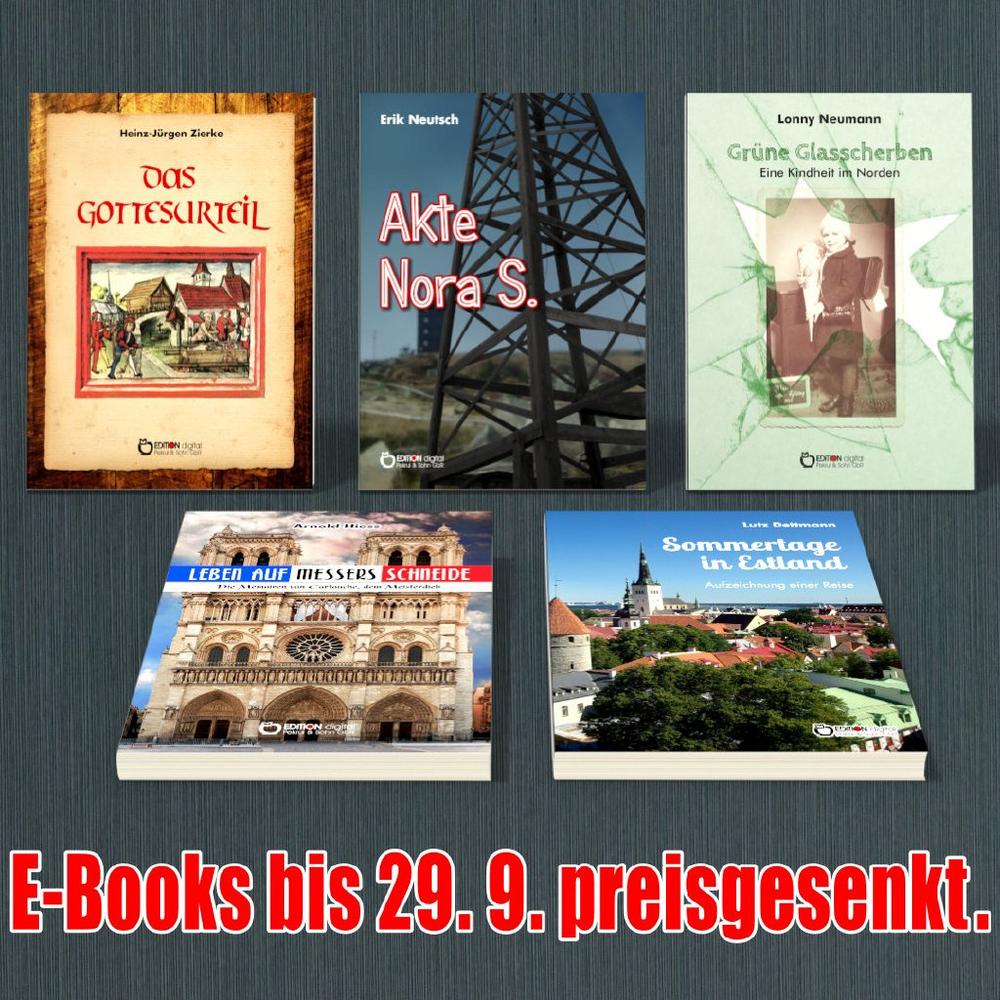

Einspruch gegen eine fristlose Kündigung, ein Liebespaar auf der Flucht, und ein Besuch in Estland-5 E-Books von Freitag bis Freitag zum Sonderpreis

Um einen Mord geht es in dem Historischen Roman „Das Gottesurteil“ von Heinz-Jürgen Zierke: Wirbelnde Hufschläge und raue Landsknechtsflüche hallen durch die Heide. Der Heidereiter Peter Schulze ist mit einer Axt hinterrücks erschlagen worden. Der Mordstahl gehört Kersten Pyper, dem Müller von Belling. Amtshauptmann Valentin Barfuß setzt dessen Braut gefangen Aber ist der Müller wirklich der Mörder?

Unter dem Titel „Leben auf Messers Schneide“ lässt Arnold Hiess „Die Memoiren von Cartouche, dem Meisterdieb“ lebendig werden – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch E-Book. Ein ebenso starker wie erschütternder Ausflug in das Frankreich der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Im Juli 2000 war Lutz Dettmann mit Frau und beiden Kindern mit der Fähre nach Tallinn gefahren, um seinen estnischen Freund Valdur und dessen Familie zu besuchen. Er hatte Valdur als 13-jähriger Schüler kennengelernt, als er bei einer DDR-Freundschaftsreise im Jahre 1974 dessen Familie als Gastfamilie zugeteilt bekam. Zwei Wochen Urlaub verleben beide Familien gemeinsam in Estland. Über seinen jetzigen Aufenthalt zu Beginn des neuen Jahrtausends berichtet der Autor in „Sommertage in Estland. Aufzeichnungen einer Reise“, die erstmals 2002 erschienen waren und die mehr sind als ein gewöhnlicher Reisebericht.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Die 30er bis 50er des vorigen Jahrhunderts bilden den historischen Rahmen für den ungewöhnlichen Bericht einer Entwicklung gegen alle Widerstände, der Bericht einer Menschwerdung und einer Suche nach dem ganz eigenen Weg – eine Emanzipation.

Die autobiografische Erzählung „Grüne Glasscherben – Eine Kindheit im Norden. Lebenslinien 1934 – 1952“ von Lonny Neumann erschien 2006 im Märkischen Verlag Wilhelmshorst. Das Buch ist Teil eines Manuskriptes, das 2004 mit einem Wiepersdorf-Stipendium des Landes Brandenburg gefördert wurde. Die Lebensläufe der handelnden Personen sind authentisch; Namen wurden teilweise geändert. Einige plattdeutsche Wörter sowie in Vergessenheit geratene Begriffe sind im Anhang erläutert: „Lesen verdirbt den Charakter“ und „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ sind Leitsätze der Großeltern – kleiner Leute – für die Erziehung von Lore, die mal was Besseres werden soll.

Je mehr sie aber behütet wird, umso mehr strebt sie „overkieksch“ ein eigenes Leben an, Krieg und Nachkrieg bestimmen den Alltag der Heranwachsenden und lehren sie, dass auch der Satz der Vatergeneration „Mit den Wölfen muss man heulen“ falsch ist.

Sie bricht aus der vorgegebenen Welt aus; engagierte Lehrer und geliebte Gedichte helfen ihr auf der Suche nach dem eigenen Weg.

Hier ein Auszug aus den Kriegserinnerungen der Autorin:

Fast jede Nacht heulten die Sirenen. Großmutter riss das Kind mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Lore sollte übereinander anziehen, was sie besaß: zwei Leibchen, zwei Kleider, den Wintermantel. Vor Müdigkeit zitternd, manchmal den großen Puppenjungen im Arm, folgte sie der Großmutter in den Keller.

Es war ein normaler Keller, in dem die Asseln herumkrochen, nur durch ein dünne Decke von den Wohnungen darüber getrennt. In Regalen standen Gläser mit Eingewecktem. Zu einem Haufen in die Ecke geschüttet, keimten die Kartoffeln, lagen Wruken. Hier saß nun die Großmutter, das schwarze Wolltuch über den feinen Strohhut mit dem Veilchenbukett gebunden, schweigsam neben der lahmen Nachbar-Anna. Manchmal rieselte der kalte, feine Sand unter den Detonationen, die die große Stadt Stettin erschütterten. Sobald die Bomber ihr Werk getan, flogen sie den gleichen Weg zurück, um vielleicht schon morgen wiederzukommen.

Die Sirenen heulten zur Entwarnung. Großmutters Angst, einer der Flieger könnte über uns noch eine übrig gebliebene Bombe fallen lassen wie zum Spaß, zur eigenen Freude, war wieder beschwichtigt.

Trotz der schützenden Panzersperren belud Großvater an einem der kommenden kalten Apriltage den kleinen Handwagen mit ein paar Decken. Großmutter rückte den guten dick gekochten Himbeersaft – für einen besonderen Anlass gedacht – heraus. Aus allen Häusern kamen die Leute, spannten sich vor ihre mit ein paar Habseligkeiten beladenen Handwagen. Großmutter band die Kasserolle an einer Strebe fest wie sie es bei den Flüchtlingen gesehen hatte, die im Winter mit dem Treck durch die Stadt gezogen waren.

„Dat hem’w noch nicht erlebt“, brabbelte sie wieder und wieder und vergaß wie manchmal in den folgenden Wochen ihren Vorsatz, mit dem Mädchen Hochdeutsch zu sprechen.

Die blanke Angst trieb alle aus den Häusern, aus der Stadt. Ein Zug aus beladenen Handwagen bildete sich, zog den Walkmüllerweg entlang. Unbeachtet blieben Weiden und Gärten, die Mühle.

Die Flieger kamen wieder, noch bevor der Zug die Feldscheune des Bauern Ewald erreichte. Hier wollten die Flüchtlinge ausharren, bis alles vorbei wäre. Auf gruseligen Plakaten waren Bilder vom Russen abgebildet, viel größer als die Deutschen. Sie trugen Messer im Mund und Siebenmeilenstiefel.

Tiefflieger stießen aus der Luft herab und fuhren mit Schüssen zwischen die Fliehenden. Während einer vermeintlichen Pause, als der Großvater und die Großmutter das Wägelchen in die Scheune fuhren, um für einen guten Platz zu sorgen, war Lore allein.

Plötzlich stießen noch einmal Tiefflieger aus der Luft herab. Lore zog sich das Regencape über. Es war grün wie die Wiese. Als sie sich damit auf den Boden warf, hoffte sie, unsichtbar zu sein. Aus der Bauchlage schmuhlte sie nach oben und sah das Gesicht eines Fliegers über sich. Sie erkannte die Augen hinter der große Brille. Sie schloss die Augen und legte die Handflächen auf das Gras. Sie fühlte, wie sie bei dieser Berührung mit der Erde etwas verließ: die Angst.

Als sie den Kopf hob, sah sie die Flieger abziehen. Der Großvater beugte sich über sie. Sie legte ihre Hand in die große, schwielige Großvaterhand und behielt für immer den Augenblick der Geborgenheit inmitten des Chaos in Erinnerung.

Großmutter Johanna ergatterte den besten Platz in der Scheune. Es war die Ecke, in die keiner kam, nicht einmal der Zugwind. Alle vier Wände waren dicht besetzt. Im Stroh saßen, lagen, hockten die Menschen. Sie hörten die Geschosse über das Dach pfeifen. Sie bangten, ob ihr Zuhause in der Stadt unversehrt blieb.

Erst später erfuhr, wer danach fragte, dass für kurze Zeit eine weiße Fahne vom Rathausturm herabgeweht hatte. Kaufmann Schwager, der am Marktplatz wohnte, hatte sie gehisst. Für einen Augenblick war der Kampflärm verstummt.

Doch Breitsprecher, der kleine dicke Breitsprecher in der braunen Uniform, in seinem Alltagsleben auch nichts weiter als Schreibwaren-Ladeninhaber und nur kraft der Uniform so ein wichtiger Mann – >Ortsgruppenleiter< – hatte die weiße Fahne heruntergerissen und die Hakenkreuzfahne wieder aufgezogen.

Da entflammte der Kampf um die paar Straßen, den Postberg, die Fachwerkhäuser in der Feldstraße, um Brauerei und Milchladen und Zuckerfabrik wieder, fiel selbst das Rathaus zu Schutt und Asche.

Als es endlich still wurde, stieg von den Trümmern der Geruch nach verbrannten Häusern auf und zog bis an die Scheune herüber. Neugierig wagte sich Großvater bis ans Tor.

„Da kümmt ’n ganz Schützenlinj!“, rief er erleichtert. Aber sogleich kippte der Ton um: „Großer Gott, dat is all de Russ!“

Hoffte der alte Mann, hier auf dem Acker der kleinen Uckermark könnte der Krieg doch noch eine Wende nehmen?

Aber schon schrie auch Großmutter: „De Russ!“ Sie zog das schwarzwollene Kopftuch über den Hut und riss das Kind an sich.

Beinahe unauffällig hatten einige Familien die Scheune verlassen. Zögernd und stumm, in großen Abständen, waren sie wie nach einer geheimen Verabredung gegangen. Die geblieben waren, standen nun auf, hoben ergeben die Arme und sahen angstvoll auf das Tor, in dem noch allein der Großvater stand und durch das gleich >de Russ< käme.

Ein fremder junger Soldat trat ein, die Maschinenpistole lose um den Hals gehängt. Er war nicht größer als der Großvater. Die Uniform hatte die Farbe von Lehm wie er drüben an der Abdeckerei vorkam. Anders als auf den Plakaten sah >de Russ< aus und anders, als sich Lore den Feind nach den Berichten aus dem kleinen Volksempfänger vorgestellt hatte. Er trug kein Messer im Mund und nicht Siebenmeilenstiefel, mit denen er den weiten Weg zurückgelegt hatte.

Er hockte sich vor das Kind ins Stroh und hielt die langen Zöpfe unterm Kinn zusammen.

„Du chaben Angst?“ Das pockennarbige Gesicht näherte sich, unbekannte Gerüche überfielen das Mädchen. Sie hob beide Arme, wie es die großen Leute in der Scheune taten. Sie hatten – anders als beim Gruß für den Führer – beide Arme gereckt.

Großmutter schob sich zwischen den Soldaten und das Kind und sagte im feinsten Hochdeutsch: „Wir ergeben uns.“

Zu der Erzählung „Akte Nora S.“ von Erik Neutsch drehte Georg Schiemann 1981 einen Film des Fernsehens der DDR mit Swetlana Schönfeld, Jaecki Schwarz und Jürgen Zartmann.

Lesen Sie einen Ausschnitt aus der Erzählung:

Die Schneemassen tauten, das Wasser stürzte zu Tal. Nora war inzwischen in einen anderen Mann verliebt.

Sie durchstreiften die Wälder, und Nora vor allem war unersättlich darin. Sie ging den dichtesten und dunkelsten Tannen nach, lehnte sich an ihn, spähte ängstlich in die schwarzen, schwankenden Wipfel und legte es unbedingt darauf an, sich zu verirren. Doch wohin sie ihn auch führte, immer wieder wußte er den Weg zurück. Sie schalt ihn wegen seiner Nüchternheit. Nicht einmal ihr zuliebe könne er Furcht haben, wenigstens so tun, als ob, und um Hilfe rufen. Er lachte, nahm sie und trug sie ins Moos, Doch plötzlich schrie sie auf, entwand sich seinen Armen und lief an eine Quelle, die klar und kräftig aus dem Boden sprudelte. Die grünen Blätter des Siebensterns krochen schon aus der Erde. Tief hingen die Zweige der Fichten und Lärchen. Likendeel aber begriff nicht, was das wieder zu bedeuten hatte, ihr Aufschrei und ihre plötzliche Freude.

„Ich hab’s“, sagte sie, und ihre Wangen hatten sich hektisch gerötet. „Es wird zwar mühevoll sein, aber wir sollten es wagen. Wer weiß, wann die Proben aus dem Labor zurückgeschickt werden.“

Er verstand sie noch immer nicht.

„Wir wechseln das Wasser aus. Nicht mehr die Kolben, die Manschetten. Sondern das Wasser. Vielleicht führt dieses hier keine ätzenden Stoffe mit sich. Du kennst dich aus in der Erde, Hans. Jeden Meter hast du durchforscht, jedes Zeitalter. Wäre es möglich?“

Er zuckte die Achseln. „Möglich ist alles. Die Jahrmillionen des Gesteins sind an Funden unerschöpflich. Einmal grub ich im Keuper den Plateosaurier aus…“

Werner Koch hatte sich abgewöhnt, über die Ideen der Ingenieurin zu staunen. Diesmal jedoch, als Nora ihren Vorschlag der Brigade unterbreitete, ergriff ihn der Eifer. „Alle Achtung“, und damit war sein Urteil gefällt. Sie erklommen mit dem Schlepper die Hänge und rückten so nahe wie möglich an die Quelle heran. Likendeel ging voraus, er kannte den Weg und prüfte mit einer Spitzhacke den steinigen Untergrund. Dann füllten sie das Wasser in Schläuche, fuhren zurück an den Bohrturm und gossen es in das Spülbecken. Zwei Tage brauchten sie, bis sie die Flüssigkeit erneuert hatten. Nach einer Woche aber hielten zum ersten Mal die Manschetten. Als Nora das Gehäuse öffnete, zitternd vor Aufregung, entdeckte sie in den Zylindern nicht die geringste Gemüllspur. Sie atmete auf. Ihr kamen vor Freude die Tränen. Und auch der Meister jubelte, riß sie an sich und stampfte mit ihr in wilden Sprüngen über das Geröll des Bohrfeldes.

Und dennoch: Der Gedanke, das Übel bei der Wurzel zu packen und statt mit Wasser mit Druckluft zu pumpen, war damit nicht ausgelöscht. Nora vertiefte sich immer mehr in ihre Überlegungen. Sie saß an Likendeels Arbeitstisch, bediente sich seiner Geräte, rechnete, maß und zeichnete provisorische Skizzen auf das Papier. Doch ehe sie ihrem Betrieb davon Mitteilung machen konnte, wurde sie fristlos entlassen. Enttäuscht und hilflos stand sie nach der Nachricht mit dem Telefonhörer in der Hand und ließ sich von Likendeel trösten. Und auch ehe sie ihm antworten konnte, daß sie nun abreisen müsse, um die Pumpenwerke von ihrer Entdeckung zu informieren, sagte er: „Du bleibst jetzt bei mir. Ich verlasse dich nicht.“

„Nein, Hans. Das Ganze beruht auf einem Irrtum.“

„Du ahnungsloser Engel. Du weißt ja nicht, was inzwischen geschehen ist.“

„Was ist denn geschehen?“

„Ich habe für dich gearbeitet. Hier der Brief vom Geologischen Dienst. Die Genossen wissen deine Leistung zu schätzen. Wir übernehmen dich sofort.“

Erst jetzt erfuhr sie von dem Streit, der hinter ihrem Rücken um sie geführt worden war. Und diese Nachricht entmutigte sie fast noch mehr als die Auskunft, die sie soeben von ihrem Betrieb erhalten hatte. Niemand hatte sie nach ihren Wünschen und Plänen gefragt. Die einen so wenig wie die anderen. Sie fühlte sich verkauft.

„Ihr habt mich wie einen Gegenstand, wie ein lebloses Ding verschachert“, sagte sie bitter.

„Ich liebe dich. Und ich brauche dich. Und ich hätte immerzu Angst, daß du mir wieder fremd werden könntest, wenn du so weit von mir fortgehst.“

Die Druckausgabe von „Das Gottesurteil“ von Heinz-Jürgen Zierke erschien erstmals 1965 im Hinstorff Verlag Rostock.

Wirbelnde Hufschläge und raue Landsknechtsflüche hallen durch die Heide. Der Heidereiter Peter Schulze ist mit einer Axt hinterrücks erschlagen worden. Der Mordstahl gehört Kersten Pyper, dem Müller von Belling, dessen Braut der Amtshauptmann Valentin Barfuß gefangensetzt.

Liebt Barbara einen Mörder? Wird sie ihr Kind in Unehren zur Welt bringen müssen? Die dramatische Befreiung des Mädchens lässt drei Frauen in den Verdacht geraten, Umgang mit dem Satan zu haben. Doch auch die Folterungen bringen kein Licht in die Mordtat. Kersten stellt sich schließlich dem herzoglichen Gericht, weil er die Frauen vor dem Scheiterhaufen retten will. Er wird verstrickt in das Ränkespiel habgieriger Patrizier und landesherrlicher Obrigkeiten. Ein „Gottesurteil“ entscheidet das Ringen um Recht und Gerechtigkeit — die Liebenden aber, Kersten Pyper und Barbara Dittmers, müssen fliehen: eine Hansestadt öffnet ihnen die Tore.

Und so liest sich das spannende Buch:

Barnekow fuhr auf, und seine Worte an den Müller klangen härter als die, die für Lindemann bestimmt waren: „Stell dich nicht dumm, Müller! Alle Welt weiß, was deine nächtlichen Beigäste reden. Gib dein Wort, und ein Haufen Volk läuft dir zu aus den Dörfern, wie es kein Kurfürst und kein Herzog nicht hat, zahlreich wie die Emsen am Waldrand und grimmig wie hungrige Wölfe. Will selbst in der Stadt ein Fähnlein zusammentrommeln aus Knechten und Büdnern. Selbst die Bürger werden mit uns sein, wenn sie sehen, dass wir über sie kommen könnten.“

„Hast du Salz bei dir, Fuhrknecht?“

„Was soll’s mit dem Salz?“

„Spricht Christus, unser Herr: Habt Salz bei euch! Wenn das Salz schal und eure Späße abgeschmackt und dumm werden, so schüttet sie auf die Gasse.“

„Fromme Sprüche!“

„Des Herzogs Seiler drehen einen guten Hanf.“

„Angst also! Dachte ich mir’s doch. Chim Dittmer’s Kind liegt in Peter Schulzes Rattenkeller, und du zitterst, als ob eine Herde Flöhe auf deinem Rücken Hopser tanzte.“

Kersten sprang auf. „Dein Glück, du bist Gast!“, knurrte er, mühsam seinen Zorn zurückhaltend.

Die beiden Männer standen sich in der dunklen Stube gegenüber. Gentz Barnekow war etwas kleiner, aber breiter in den Schultern und kräftiger in den Armen. Kersten mochte wohl behänder sein, denn er war ein gutes Dutzend Jahre jünger.

Tews Lindemann wollte den aufkommenden Streit schlichten, wusste aber nicht recht, wie er das anstellen sollte. Als er sich aufgerafft hatte, um sich zwischen die beiden Kampfhähne zu werfen, die jeden Augenblick aufeinander losschlagen konnten, ließ Gentz Barnekow die schon erhobene Faust sinken und brummte: „Wenn die Mauer Risse hat, hält sie nach keiner Seite.“

Auch Kersten Pyper ließ sich wieder auf der Bettkante nieder.

„Und was dann?“, fragte er mehr sich selbst als seine Gäste, „was ist, wenn wir den Herren unser Recht abgetrotzt? Sie werden’s nicht halten.“

„Sie müssen’s uns auf Pergament besiegeln“, schlug Tews Lindemann vor.

„Pergament ist von Eselshaut, und der Esel ist ein geduldiges Tier“, gab Kersten zu bedenken.

„Sie werden’s halten müssen, denn wir sind ihnen über“, brauste Barnekow wieder auf.

„Der Kurfürst wird dem Herzog zu Hilfe eilen und der Mecklenburger, Christian der Däne und Karl der Schwede. Mögen sie sich auch untereinander beißen wie die Ratten; wenn’s an den Speck geht, sind sie sich einig. Und auf die Dauer können wir nicht widerstehen.“

„So ziehen wir mit unserm Haufen dem römischen König zu, der braucht reisig Volk wider den Großtürken.“

„Des Bauern Sache ist, mit dem Haken zu pflügen, nicht mit dem Schwert.“

„Die hansischen Städte stehen an unserer Seite. In Stralsund haben sie dem Herzog das Tor vor der Nase zugeschlagen, und in Greifswald —“

„Auch in den Städten sitzen Herren im Rate.“

„So soll denn Barbara Dittmers, die dir angelobte Braut, in Peter Schutzes Keller bleiben? Das wird seinen Knechten ein Spaß sein, der pockennarbige Niklas Sajentz —“

„Mach du dir nicht Sorgen um das Mädchen! Sie wird frei sein, ehe noch der Mond wechselt.“

„Allein willst du gehen? Peter Schulze lässt nachts seine Wolfshunde los.“

„Ich brauche das Tageslicht nicht zu fürchten.“

„Wenn du Hilfe nötig hast, Müller —“

„Vier Füße machen doppelte Spur.“

In diesem Augenblick hörten die drei ganz deutlich ein Rumoren und Poltern im hinteren Teil des Gebäudes, in dem sich die Ställe befanden. Zuerst glaubte Kersten, eine Kuh habe sich losgerissen oder der Braune stampfe im Traum. Aber klang das nicht wie ein unterdrückter Fluch, ganz nahe, gleich hinter der Tür? Kersten schob seine Gäste, die urplötzlich verstummten, in die dunkelsten Ecken der Diele und riss die Hintertür auf. Die vom raschen Luftzug aufgepeitschte Glut warf einen flüchtigen Lichtschein in den Gang.

Der Müllerbursche tapste verschlafen in seinen Verschlag. Mit der einen Hand hielt er sich die Hose, mit dem freien Arm rieb er die Stirn. „Hab die Tür verfehlt, Müller“, jammerte er.

Als Kersten die Tür wieder geschlossen hatte, wollte das Gespräch nicht mehr in Gang kommen. Sie waren alle drei von Natur aus nicht redselig. Nun hing jeder seinen eigenen Gedanken nach.

Gentz Barnekow sah sich an der Spitze eines Bauernhaufens das feste Haus Torgelow berennen. Tews Lindemann trauerte seiner immer mehr entschwindenden Hoffnung auf das Bürgerrecht nach. Und Kersten sann, wie er Barbaras Kerker sprengen konnte. An den alten Chim Dittmers dachte er, der sich vor Sehnsucht nach seiner Tochter verzehrte, und an Barbaras Mutter, die vor Gram kaum noch das Haus verließ.

2018 erschienen bei EDITION digital Buch und E-Book „Leben auf Messers Schneide. Die Memoiren von Cartouche, dem Meisterdieb“ von Arnold Hiess. Ein Historiendrama nach dem Leben von Cartouche, dem Meisterdieb von Paris. Sein Kampf gegen alle Konventionen, aber für die Menschlichkeit und für die Liebe …

Basierend auf realen Ereignissen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schuf der Autor nicht nur einen archaisch-wuchtigen, brillant erzählten Mix aus Survival- und Rachedrama, sondern ein aufwühlendes Sozialepos vor dem Hintergrund des französischen Absolutismus in der ausgehenden Ära von Sonnenkönig Ludwig XIV. Dabei entwickelt sich der Held der Geschichte inmitten aller brutalen Wirren seiner Zeit zu einem hingebungsvollen und leidenschaftlichen Charakter voller Tatkraft für Mitmenschlichkeit und Liebe.

Der Autor nimmt den Leser mit auf eine erschreckend gut erzählte Tour de Force: Einmal hineingerissen in das erbärmliche Dasein in den düsteren Armenvierteln von Paris, schnürt einem fast jede Szene gnadenlos die Kehle zu und man wird es schwer haben, vor dem Ende der Geschichte noch einmal in die Normalität des Lebens zurückzufinden …

Arnold Hiess erzählt nicht nur die fesselnde, bildgewaltige Geschichte eines Meisterdiebes aus Paris. Er lässt auch die längst vergessene Welt des geheimnisumwitterten Templerordens wieder auferstehen, mit all ihrer weltumspannenden Mystik, ergreifenden Menschlichkeit – und forscht nach dem bereits lange verloren geglaubten Wissen des alten Geheimbundes.

Der Glanz und das Elend des höfischen Absolutismus ist auch der Hintergrund einer großen Liebesgeschichte, deren Botschaft klar ist: Der Tod, so grausam er auch die Liebe zweier Menschen entzweien mag, könnte jedoch am Ende wieder zusammenfügen, was zusammen gehört. Vielleicht sogar für die Ewigkeit …

Und hier ein Auszug:

Es war Winter geworden. Und in diesen Tagen der Kälte, die beißend und stechend auf mich einwirkte, begann nun die Phase, in der ich mich auf weitere Prüfungen von Madame einstellen musste, die mir aber für meine Zukunft unabdingbar erschienen.

Als Erstes schickte sie mich in einen der äußeren Bezirke, die noch bestens ohne großen Aufwand zu erreichen waren. Mehrere Höfe und Weingärten stellten dort nebst einfacheren Gebäuden das Bindeglied zur sonst so schimmernden Stadt dar. Ich sollte an jenem Abend einen der Wachposten für Madame ausrauben, Wachtürme, die an manchen Punkten von Paris ihren Standort hatten. Dieser ausgesuchte Turm, so sagte sie, war einer der Einfacheren, weil er nicht so schwierig zu erreichen erschien und bei weitem nicht so gut gesichert anmutete, wie sich die meisten anderen darstellten. Auch hier lagerten die Gefolgsleute des Königs Unmengen an Wertsachen.Viel zu häufig und sehr, sehr oft wurden sie unschuldigen Menschen entrissen. Skrupellos. Engstirnig. Grausam. Herzlos. Es war bezeichnend für das Vorgehen der Wachen gegenüber uns normalen Bürgern. Natürlich gehorchte ich und begab mich abends auf die Reise. Es war bitterkalt an eben jenem Abend und leichtes Schneetreiben herrschte. Bei jedem meiner Schritte knirschte das kalte, weiße Etwas unter meinen Füßen, auch wenn nur wenige Zentimeter Neuschnee lagen. Ich mochte Schnee nicht besonders, aber tapfer zog ich meinen Mantel enger an mich und marschierte vorwärts in dieser eisigen Nacht. Als ich endlich im Bezirk ankam, war bereits die Dunkelheit eingefallen und in den Fenstern der Häuser schimmerte jetzt wohlig warmes Kerzenlicht, das hell herausschien. Mich persönlich erwärmte dieser Anblick, weil ich auch in diesem Moment wieder an Elá denken musste. Allein der Gedanke an sie vermochte es, dass es mir besser ging, und ich konnte die Kälte für einen Moment vergessen.

Plötzlich hörte ich Schreie. Abstoßend. Weinerlich. Verängstigt. In dem Moment kamen die Erinnerungen an meine Mutter zurück. Diese Schreie! – Ich war nicht imstande, sie zu verdrängen. Ich konnte nichts Genaues vernehmen, also entschloss ich mich, diesen Lauten auf die Spur zukommen. Ich lief in die Richtung der akustischen Wahrnehmung und versteckte mich hinter einer Hausmauer.

Da waren sie! – Die Wachen des Monarchen. Sie schlugen einen älteren Weinbauern und einer von ihnen zerrte ein junges Mädchen aus ihrem Haus. Das unschuldige Ding weinte bitterlich und war völlig aufgelöst. „Wir wollen Spaß haben, alter Mann!“, nörgelte einer dieser Widerlinge in die Richtung des Mannes. Der Bauer bettelte und winselte um Gnade, flehte darum, dass sie – bitte! – seiner Tochter nichts anhaben mögen. Doch die Dreckskerle lachten nur, als sie ihm wieder einen Hieb in die Rippen verpassten. Nun schnappte sich einer von ihnen das Mädchen und zerrte sie mit abscheulichem Gelächter ins Haus – die anderen verharrten angesäuert bei dem geschundenen Mann.

Ich kochte innerlich. Voller Wut und Hass ballte ich meine Hand zu einer Faust und wusste, dass ich nun eingreifen musste. Ich war nie der Stärkste, aber dank meiner Fähigkeiten und Schnelligkeit sowie meiner Handlungs- und Auffassungsgabe, die sich in letzter Zeit noch verfeinert hatten durch Madames übendes Zutun, heckte ich in Sekundenbruchteilen einen Plan aus. Insgesamt waren es drei Handlanger des Königs, und im Schutze der Dunkelheit schlich ich mich – auf leisen Sohlen – an den beiden vorbei und stieg durch ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren angekommen, hörte ich nur weinerliches Gestammel und ein Geraunze. Mir war klar, dass sie das Mädchen vergewaltigen wollten. Das konnte ich unter keinen Umständen zulassen – ich musste dies verhindern. Ich schlich mich zum Raum, wo dieses übel riechende Monster sie nun hinbrachte, und sah, dass sich das junge Ding – heulend – nach Kräften wehrte. Dieses ekelhafte Stück Fleisch stand zum Glück mit dem Rücken zu mir, als er ihr die Kleider vom Leib riss. Ich zögerte keine Sekunde und schnappte mir einen kleinen Eisenbarren, der am Boden lag. Voller Wut und Ekel hämmerte ich nun diesem Mann mehrmals von hinten auf seinen Kopf. Wieder. Und immer wieder. Aufhören konnte ich nicht, denn mein Hass, der sich in mir aufstaute, war einfach zu groß. Der Mann war bereits bewusstlos, als ich mich endlich aufrichtete. Das Mädchen war völlig verstört, als ich ihr die Kleider zuwarf. Sie weinte. Sie schluchzte. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich sagte zu ihr, sie solle sich verstecken, denn um den Rest würde ich mich kümmern. Mit Tränen im Gesicht nickte sie, doch ein kurzes Lächeln war trotz allem erkennbar, und genau das bestärkte mich wiederum in meinem Vorhaben. Schon als Kind war ich für meine Streiche bekannt, und genauso wollte ich nun die anderen beiden weglocken. Ich zerrte die regungslose Wache zur Tür und riss diese in einem Zug auf. Kein Wort fiel in diesem Moment, die zwei Rüpel schienen nur entsetzt und erstaunt zu sein. Nun begann ich zu laufen – und natürlich folgten sie mir. Schnell wie der Blitz – ich war von Madame ja gut geschult worden – verschwand ich in der Dunkelheit. Ich kletterte auf ein höhergelegenes Gebäude, und beobachtete die Tölpel, während sie mich suchten. Sie wollten sich aufteilen – und das war eindeutig ein Fehler.

Den Ersten erreichte ich in nur wenigen Sekunden – ich sprang ihm von oben herab ins Genick – um ihm nun so lange ins Gesicht zu schlagen, bis auch er sich nicht mehr rührte. Ich spürte nur eins: Aggressivität. Warum? Weil ich durch den Gedanken geprägt war, was diese Mistkerle vorhatten!

Dem Zweiten lauerte ich nun einfach auf. Als er zum Schauplatz kam, wo der Erste lag, verfiel er irgendwie teilnahmslos in eine tiefe Schockstarre. Rumms! – Ich donnerte ihm die Rückseite einer Axt auf den Kopf, die ich mir schon eine Weile zuvor in einer Scheune geschnappt hatte. Beide zerrte ich nun zurück zu dem Haus, das glücklicherweise nur wenige hundert Meter entfernt war. Ich entwaffnete sie und riss ihnen ihre Kleider vom Leib. Danach band ich alle drei an einem Apfelbaum fest, der neben dem Gebäude stand. Sie waren noch immer regungslos, als ich sie mit einem Seil, das mir der gütige Weinbauer gegeben hatte, festzurrte. In eben jener Nacht hinterließ ich auch das erste Mal meine Duftmarke. Im Inneren des Hauses schnappte ich mir ein Stück Papier und schrieb mit einer Feder „Cartouche“ darauf. Eben dieses Stück Papier legte ich auf die Beine der nun geknebelten und gefesselten Wachen; sie sollten wissen, wer das war. Eine gewisse Arroganz, die mich auch manchmal in Gefahr brachte, sollte mich mein Leben lang begleiten. Dem alten Weinbauern sagte ich, dass er verschwinden solle – er musste mit seiner Tochter flüchten. Wenn ihm eine Person jemals wieder so etwas antun würde, könnte er sich jederzeit an mich wenden. Er sollte vorsichtig sein, sobald er anderweitig Zuflucht gefunden hatte. Er wusste, dass er fürs Erste aus der Stadt raus musste, und packte alle wertvollen Besitztümer: Er lud alles, was für ihn wichtig war, in seine Kutsche. Irgendwann wollte er aber zurückkehren, so sagte er zu mir, denn dies hier war sein Heim. Und in diesem Heim verstarb sein Weib, vor einem Jahr, bei einer Fehlgeburt. Mutter und Kind – beide tot. Dieser Mann hatte nur mehr sein erstgeborenes Mädchen.

Ich versicherte ihm, dass er eines Tages zurückkehren könnte, denn diese Halunken würden sich das Erlebte schon merken – ich hoffte es zumindest. Das Mädchen war noch immer völlig verstört, und wer konnte ihr es auch verdenken?! So unschuldig und rein! … Monster! – Die Wachen waren scheußliche Monster.

Zu später Stunde, die noch dazu durch die kalte Jahreszeit geprägt war, mussten nun einfache Leute, denen das Leben sowieso schon übel genug mitgespielt hatte, ihr gewohntes Leben verlassen – um zu überleben. Ein abscheulicher Gedanke und eine abartige Wahrheit! Und dies passierte nur, weil des Königs Gefolge aus miserablen Menschen bestand.

Solche Szenarien waren meine Gründe, die mich immer mehr in mein zukünftiges Schicksal trieben. Ich konnte es einfach nicht mitansehen, wenn Mitmenschen leiden mussten, und so wusste ich, dass ich auf den Pfaden von Madame Clarot richtig war. Genau dieser Weg sollte meiner sein – ich wollte helfen – und dies wurde mir in solchen Momenten richtig bewusst. Ich hoffte und wünschte es mir – aus ganzem Herzen –, dass die beiden fürs Erste Geretteten nun endlich Ruhe und etwas Glück fanden – denn sie verdienten dies.

Spät in der Nacht wandte ich mich nun endlich meinem eigentlichen Ziel zu: dem Wachposten. Einige hundert Meter entfernt befand sich die Beobachtungswarte, und man konnte sie nicht verfehlen. Mein Raubort war eine Art steinerner Turm, der mit einigen Fackeln bestückt war. Dieser wurde nur von drei Wächtern bewacht, und genau jene hatte ich durch eine Fügung menschlicher Natur bereits umgangen. Im obersten Stockwerk, in das eine kleine Wendeltreppe hinaufführte, lagerten zu dieser Minute vielerlei Reichtümer. In erster Linie horteten sie Schmuckstücke und Livre, die in einer hölzernen Truhe aufbewahrt wurden. Mit meinen Dietrichen öffnete ich diese und das Erbeutete steckte ich in einen Leinensack, den ich oben vorgefunden hatte. Mit einem Messer ritzte ich auch hier wieder meinen Namen in die Truhe. Von nun an sollte jeder wissen, wer hier sein Unwesen trieb. Cartouche. Der Räuber.

Mit Genugtuung trat ich nun, da meine Aufgabe erfüllt war, den Nachhauseweg an. Die Kälte machte mir zu schaffen. Ich fröstelte und bibberte, aber dennoch wusste ich, wer ich in dieser Nacht geworden war. Von nun an hegte ich keinerlei Zweifel mehr, ob ich das Falsche machte. Im Gegenteil, mir wurde klar, dass in unseren Zeiten das Falsche auf seine Art und Weise das Richtige bedeutete. Völlig fertig von den Erlebnissen und verschmutzt, kam ich irgendwann mitten in der Nacht vor den Toren des Anwesens von Madame Clarot an. Ich war so erschöpft, dass ich sofort zu Bett ging. Kurze Zeit später schlief ich ein.

Das Buch „Sommertage in Estland. Aufzeichnungen einer Reise von Lutz Dettmann erschien erstmals 2002 im Stock & Stein Verlag Schwerin. Im Juli 2000 fährt der Autor mit Frau und beiden Kindern mit der Fähre nach Tallinn, um seinen estnischen Freund Valdur und dessen Familie zu besuchen. Er lernte Valdur als 13-jähriger Schüler kennen, als er bei einer DDR-Freundschaftsreise im Jahre 1974 dessen Familie als Gastfamilie zugeteilt bekam. Zwei Wochen Urlaub verleben beide Familien gemeinsam in Estland. Der Autor lässt uns teilhaben an der mehrtägigen Reise zur Ostseeinsel Hiiumaa, die sie intensiv durchstreifen. Zurück in Tallinn, wird das übrige Estland in Tagesausflügen erkundet: die Ordensburgen in Toolse und Rakvere, die Hermannsburg, Ivangorod, Narva, die Burg von Paide, Schloss Kadriorg, die Altstadt von Tallinn, die unter Denkmalschutz stehende Stadt Kohtla-Järve, die Mitte der 1950er Jahre erbaut wurde, …

Die Reise ist zugleich ein Exkurs in die wechselvolle Geschichte des Landes. Sie führt den Leser zu den Spuren der dänischen, deutschen, russischen und sowjetischen Besatzung. Ordensburgen, Schlösser, estnische Dörfer, historische Altstädte, aber auch alte Bunkeranlagen und zahlreiche Reste sowjetischer Militäranlagen werden nacherlebbar beschrieben. Der Autor schildert die nahezu unberührte Natur und idyllische Dörfer, in denen das Leben scheinbar stehengebleiben ist, aber auch leerstehende Industriestandorte aus Sowjetzeiten und die beginnenden Veränderungen unter dem Einfluss des Westens. Und immer wieder die Gastfreundschaft und Wärme der befreundeten Familie, deren Verwandte und Freunde.

Überzeugen Sie sich von dem interessanten Reisebericht:

Wieder fahren wir auf Kassari, an Orjaku vorbei, heute liegt kein Segler im kleinen Hafen, der bronzene Leiger grüßt an der Wegkreuzung, und auf dem Parkplatz vor der Landzunge stehen zwei Reisebusse mit Tallinner Kennzeichen und der Meißener Hundefänger (Wir sind überall …).

Toll, dann ist wohl heute nichts mit Weltende, Einsamkeit, nur das Rauschen des Meeres und so. Doch wir haben Glück. Wir sind noch nicht einmal ausgestiegen, da kommt eine schwatzende Touristengruppe um die Wegbiegung. Eine Staubwolke – und weg sind sie.

Dann, zwei Wegbiegungen weiter, treffen wir auf das Meißener Pärchen. Heute grüßen sie auf deutsch, wir grüßen auf deutsch. Alle grinsen, die Landzunge gehört uns!

Am Rand ein schmaler Trampelpfad, der durch den Wacholder führt. Hier geht es zu unserer Badestelle. Doch wir wollen weiter. Strandrosen blühen am Wegesrand. Ihre kleinen roten Blüten duften. Die Mädchen sind vorgelaufen, pflücken wilde Erdbeeren und Brombeeren, und Hannes läuft neben uns her, den Discman am Gürtel und die Kopfhörer in den Ohren. Ohne eine „Ärzte-CD“ kann man die Geräusche der Natur nicht ertragen! Na gut, waren wir mit 15 anders? Ich glaube nicht! Mein „Sonett“-Recorder war auch überall dabei. Nur war er viel schwerer und unhandlicher. Und bei mir tönte „Slade“ aus dem Lautsprecher. Die „Ärzte“ gab es noch gar nicht.

Die Wacholderbüsche weichen zurück. Niedrige Reetgrasinseln stehen am Ufer, Seegras hat sich an Steinen verfangen. Die Landzunge wird immer schmaler, ist noch zehn oder fünfzehn Meter breit. In der Mitte hat das Meer einen niedrigen Wall kleiner Steine angeschwemmt. Auf der Seite zum Land hin ist das Wasser ruhig und glatt wie ein Spiegel. Doch die Seeseite leckt an den Steinen, und der Wind zaust in den Haaren. Nur noch Geröll und Findlinge liegen hier. Jemand hat einen großen Berg Steine aufgetürmt. Wie ein vorgeschichtliches Mal wirkt er.

Valdur und Riina bleiben zurück. Die Kinder und wir wollen weiter zur Spitze. Stellenweise wird die Landzunge schon vom Meer verschlungen. Drei, vier Schritte noch – jetzt ist Schluss. Ich stehe auf einem glatten Stein. Das Wasser umspült meine Füße. Vor mir noch einige Findlinge, die halb aus dem Wasser ragen. Ein heller Streifen auf dem Grund, der sich im Blaugrau verliert. Hier hat Leiger verzagt. Hier war das Meer stärker als der Riese.

Und er hätte noch etliche Meter schaffen müssen, denn von Saaremaa ist nur ein feiner grüngrauer Pinselstrich im Graublau des Wasser zu erkennen.

Und der Himmel wirkt wieder so hoch und weit. So ganz anders als bei uns. Ich kann ihn nicht beschreiben, ich kann ihn nur mit den Augen erfühlen. Man muss ihn selber gesehen haben, um ihn zu begreifen.

Wie eine gigantische Peitschenschnur schlängelt sich die Landzunge zum Ufer hin. Die Insel ist ein grüner gezahnter Streifen, kein rotes Dach stört dies makellose Grün.

Unvorstellbar, wenn hier eine Bettenburg ihren grauen Quader in den Himmel strecken würde!

Erika kommt zu mir, und beide stehen wir wortlos auf dem Stein und genießen dieses Bild. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass die Seele sich von der Freude und Schönheit nährt. Und in diesen Minuten spüre ich dies! Tief atme ich die salzige Luft ein.

Man fühlt sich so klein, wenn man das Meer sieht. Die Landzunge wirkt so zerbrechlich. Tief nehme ich dies Bild in mir auf. Doch wir müssen zurück zum Land. Die anderen warten.

Wir haben noch so viel Zeit! Also ab durch das Wacholdergebüsch, von den Mücken stechen lassen und noch ein Sonnenbad in unserer Bucht, bevor es heute Nachmittag zum Baron geht.

Tiina und Raivo haben eine Sehenswürdigkeit auf ihrem Grundstück! Und diese ist wirklich einmalig auf Hiiumaa – sagt jedenfalls Tiina. Und warum sollte sie lügen? Familie Kask besitzt ein „Sommerklo“, und zwar nicht ein ordinäres Plumpsklo, davon gibt es hier noch genug. Sie besitzt ein Doppelplumpsklo – eins mit zwei Löchern.

Ob der alte Kapitän, der Tiinas Haus in den Dreißigern baute, sich hier mit seinem Steuermann zu Beratungen zurückzog, oder ob er einfach nur ein geselliger Typ war, der auch bei der natürlichsten Sache der Welt Gesellschaft brauchte, ist nicht mehr feststellbar. Jedenfalls wurde das „Sommerdoppelplumpsklo“ nicht abgerissen, obwohl ja nun das Ganzjahresklo im Haus installiert wurde. Und irgendwie hat dieses Bretterhäuschen einen ganz besonderen Flair, den ich schon beim ersten Besuch 1992 der Insel (und des Herzchenhauses) feststellte. (Allerdings mag das im Winter anders sein!)

Nun, seitdem der sanitäre Fortschritt in das Kask’sche Haus eingezogen ist, wird der profane Ort für geistige Zwecke benutzt: Gestern zog Kristiina mit ihrer Pappschachtel voller Ü-Eierfiguren über den Hof in Richtung Sehenswürdigkeit. Nur dort kann sie ihre Schätze in Ruhe, und ohne permanente Tauschbitten und Befehle ihres Bruders, also Kaarel, betrachten.

Hannes flüchtet vor den Nachstellungen der kleinen Mädchen (von der hübschen Mari-Liis würde er sich sicher die Nachstellungen gefallen lassen) mit seiner „Gamestar“ auf den stillen Ort. Und ich schreibe momentan mein Reisetagebuch auf einem der geschlossenen Deckel sitzend.

Übrigens riechen richtig angelegte Plumpsklos nicht. Das weiß ich auch noch von den sommerlichen Besuchen bei meinen Großeltern in Crivitz. Trotzdem war ich als Schweriner Fastgroßstadtkind immer wieder entsetzt, dass es hier noch kein Wasserklo gab.

Heiß ist es heute Nachmittag. Es duftet nach Teer und getränktem Holz. Unsere beiden Sippen haben sich in die Veranda verzogen und spielen Dart. Dabei scheint es hoch her zugehen. Rike und Madli sind nicht zu überhören. Die beiden Katzenkinder spielen im hohen Gras unter den Obstbäumen. Sonst ist der Obstgarten hinter dem Haus verwaist. Nur Raivos Bienen sind geschäftig. Das Summen vom Bienenhaus ist bis hier zu hören. Und Erika auch. Denn sie ruft mich. Es ist Zeit, wir wollen nach Suuremöisa fahren. Nicht einmal hier hat man Ruhe!

Gemächlich trottet wieder die Kuhherde über die breite Straße. Gemächlich kauen Kuhmäuler, gemächlich werden Schwänze gehoben und das Asphaltgrau mit braungrünem Geklecker verziert. Es scheint so, die Kühe haben auf uns gewartet. Der gleiche Ort, die andere Zeit, als wir auf die Insel fuhren. Vom Cowboy wieder keine Spur. Auf Hiiumaa braucht man keine Hirten, die die Straße, besser die Kühe, sichern.

Valdur zieht die Schultern hoch: „Du musst noch viel lernen. Hier regt man sich über so etwas nicht auf.“

Er hat recht. Der Baron kann auf uns warten.

Kurz vor 16.00 Uhr Wir stehen auf der großen Freitreppe vor dem Schloss und warten auf die Führerin. Hinter uns liegt der noch heute beeindruckende spätbarocke Bau des Herrenhauses. Im 18. Jahrhundert zählte es zu den schönsten Schlössern Nordeuropas.

Das Hauptgebäude, in jeweils fünf Achsen geteilt und von einem Mittelrisalit unterbrochen, wird von zwei seitlichen Flügeln eingerahmt. Hell leuchtet der Putz in der Sonne und bildet einen schönen Kontrast zum Rot des Daches.

Aber das Sonnenlicht bringt auch zutage, dass hier noch viel passieren muss, damit das Schloss in altem Glanz erstrahlen kann. Dunkle Flächen zeigen Wasserschäden an, Putz hat sich gelöst. Aber die Renovierung hat begonnen. Eine Leiter steht vor dem Giebelauge. Einer der Nachkommen derer von Ungern-Sternberg hat Geld bereitgestellt, und so kann der Dachstuhl saniert werden.

Vor uns ein Rasenrondell mit Blumenrabatten, das von einem Kiesweg begrenzt wird. Dahinter eine weite Rasenfläche, dann beginnt der alte Park. Zwischen den großen Bäumen schimmern zwei der alten Teiche durch das Blattgrün. Sieben Teiche waren angelegt worden, um Karpfen, Forellen und Goldfische zu züchten.

Die alten Vasen und Statuen sind schon lange verschwunden. Die Mauer, die den Landschaftspark umgibt, ist brüchig geworden. Der Park soll früher vier Kilometer lang gewesen sein und ging bis an das Meer, auch die Mauer war so lang, wollten die Barone doch unter sich sein.

Trotzdem ist es vor vielen Jahren jemandem gelungen, die Mauer zu überwinden. Eine der Baronessen fand den Abdruck eines nackten Fußes auf einem der Sandwege.

Dies konnte nur ein Este gewesen sein! Denn wer lief sonst barfuß. Und sie ließ sofort den entweihten Park umgestalten! Aber dass „ihre“ Esten den Park angelegt hatten und pflegten – daran wird sie nicht gedacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einem Rechen ihre Wege geharkt hat! Die Führerin ist inzwischen gekommen und begrüßt uns und sechs oder sieben Leute. Mehr werden wohl auch nicht kommen – das Wetter ist zu schön.

Eintauchen in die Vergangenheit: Gleich zwei Mal bot die heutige Post aus Pinnow Gelegenheit, mit historischen Romanen auf solche literarische Art und Weise in die Vergangenheit einzutauchen. Was aber macht eigentlich den besonderen Reiz Historischer Romane aus? In einer Verlagsankündigung fand sich folgende aufschlussreiche Bemerkung:

„Historische Romane faszinieren mit bekannten Geschichten wie dem Grafen von Monte Christo und Don Quijote, aber auch mit neuen Werken, die historische Schauplätze und fesselnde Heldenreisen bieten. Sie sind keineswegs trocken, sondern voller Fantasie und bieten einzigartige Welten wie Robinson Crusoes Insel oder das Unterseeboot von Kapitän Nemo. Dieses Genre bietet nicht nur hunderte Jahre alte Meisterwerke, sondern auch Neuerscheinungen, die mit historischer Authentizität und kreativer Freiheit begeistern. Die Leser:innen tauchen ein in vergangene Epochen, erleben spannende Abenteuer, tragische Wendungen und interessante Charaktere. Historische Romane sind eine fesselnde Möglichkeit, in vergangene Zeiten einzutauchen und historische Ereignisse mit fiktiven Geschichten zu verbinden.“ Genauso ist es. Und deshalb lohnt es sich, immer mal wieder Historische Romane zu lesen und sich je nach eigener Neugier und entweder zu freuen oder zu ärgern, dass selbst der längste Tauchgang in die mehr oder weniger weit entfernte Vergangenheit irgendwann zu Ende geht und man selbst nicht dabei sein konnte. Hätten Sie zum Beispiel gern im Mittelalter gelebt oder eher nicht?

Im selben Verlagstext wird auch noch ein Geheimnis verraten – Das Geheimnis der fesselnden historischen Romane:

Egal, ob historische Kriminalromane, in denen ein Auftragsmörder im Mittelalter sein Unwesen treibt, oder Liebesromane, die durch die Weltereignisse tragische Wendungen nehmen – der Reiz historischer Bücher liegt in der Verbindung von fiktiven Geschichten mit historischen Ereignissen und interessanten Epochen. Anders, als zum Beispiel humorvolle Romane oder Kriminalromane bestechen Bestseller im Genre der historischen Romane durch besonders epische Szenerien, historisch exakte Details, eine spannende Handlung und interessante Charaktere. Erleben Sie Geschichten und Schicksale in historischer Literatur, die in der heutigen Zeit undenkbar wären – entfliehen Sie den Grauen der Pest, lesen Sie über Volksaufstände, verfolgen Sie die Machenschaften intriganter Renaissancepäpste und deren Gehilfen oder entdecken Sie die Eigenarten, Sitten und Gebräuche des Barocks oder der Renaissance.

Viel Vergnügen beim Lesen sowie beim Eintauchen in die Vergangenheit, einen schönen Herbst, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

In der nächsten Woche dürfen sich zum Beispiel Krimifreunde auf neues Futter freuen, darunter den Architektenkrimi „Ausschreibung für einen Mord“ von Jan Eik.

EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.300 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()