Inflation Reduction Act bringt EU in Zugzwang bei kritischen Rohstoffen und grünen Technologien

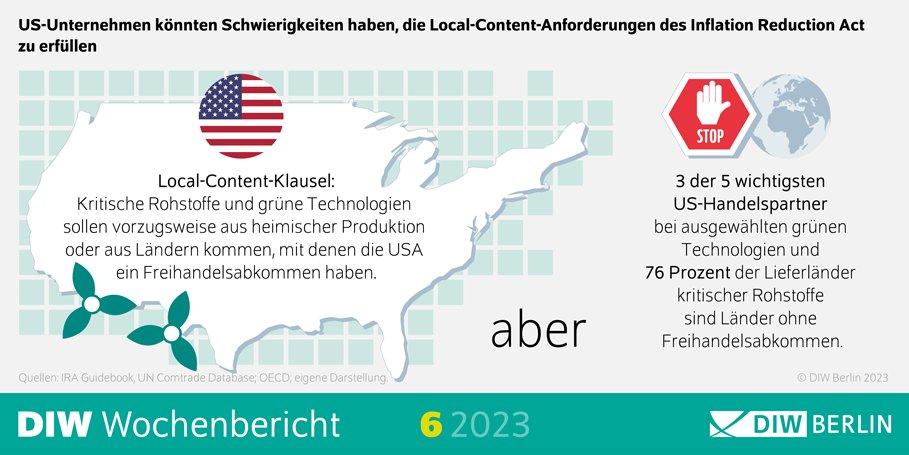

US-Unternehmen könnten Schwierigkeiten haben, die Local-Content-Anforderungen des Inflation Reduction Act zu erfüllen. Das im August verabschiedete Investitionspaket mit einem Volumen von rund 400 Milliarden Dollar fördert Unternehmen mit Steuervergünstigungen, wenn sie grüne Technologien und kritische Rohstoffe in den USA produzieren oder aus Ländern beziehen, mit denen Freihandelsabkommen bestehen. Doch bisher kommen 76 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Ländern ohne Freihandelsabkommen mit den USA. Und auch ausgewählte grüne Technologien wie Photovoltaik, Windturbinen oder Lithium-Batterien stammen zu mehr als der Hälfte aus Nicht-Freihandelsländern. Das hat eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ergeben.

„Die USA wollen mit dem Inflation Reduction Act vor allem die heimische Wirtschaft stützen, sie resilienter gegen Lieferengpässe machen und sich als Technologieführer positionieren. Aber ihre starke Rohstoff- und Technologieabhängigkeit könnte dazu führen, dass sie weiterhin auch auf Länder ohne Freihandelsabkommen angewiesen sind“, erläutert Studienautorin Josefin Meyer. Insgesamt beinhalten rund 60 Prozent aller Steuervergünstigungen eine sogenannte Local-Content-Bestimmung. Da die bestehenden Abhängigkeiten nicht kurzfristig gelöst werden können, haben die USA nur drei Möglichkeiten: Entweder ziehen sie die Produktion dieser Technologien in die USA, sie lockern ihre Bedingungen oder sie schließen länder- und sektorspezifische Verträge, die Ausnahmeregelungen vorsehen.

„Die starke Rohstoff- und Technologieabhängigkeit der USA könnte dazu führen, dass sie weiterhin auch auf Länder ohne Freihandelsabkommen angewiesen sind“ Josefin Meyer

Insbesondere der Zugang zu kritischen Rohstoffen ist die Achillesferse der USA. Die schiere Menge an kritischen Rohstoffen, die für die Energiewende benötigt werden, ist groß. Gleichzeitig werden die globalen Rohstoffmärkte und die damit verbundenen Lieferketten von einer kleinen Anzahl von Ländern beherrscht – mit China an der Spitze. Gerade von China würden sich die USA aber gerne unabhängiger machen.

EU als Nicht-Freihandelspartner der USA muss schnell handeln

Für die EU, die bisher kein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat, ist dieses Gesetz mit seinen Local-Content-Anforderungen eine Hürde in den wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA. Die EU hat die Gefahr erkannt: Am 1. Februar hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen konkrete Maßnahmen angekündigt, mit denen sie die Bestrebungen der USA kontern und europäische Unternehmen davon abhalten will, sich Standorte außerhalb der EU zu suchen.

Die massiven US-Investitionen in diesem Bereich vergrößern zwar auch für Unternehmen aus der EU die Absatzmärkte. Bisher geht bei ausgewählten grünen Technologien ein Anteil von fünf bis zehn Prozent vom Gesamtexport in die USA; die Nachfrage dürfte nun aber steigen. Um davon mittelfristig profitieren zu können, müssten die europäischen Unternehmen aber ihre Produktion in die USA verlagern. Für den Industriestandort Europa wäre dies von großem Nachteil. „Auch wenn die USA auf viele Handelspartner ohne Freihandelsabkommen zunächst noch nicht verzichten können, muss die EU-Kommission die angekündigten Maßnahmen schnell umsetzen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten“, fordert Studienautorin Kerstin Bernoth.

Eine transatlantische Arbeitsgruppe konnte immerhin schon mit den USA ein sektorspezifisches Abkommen schließen, so dass auch EU-Unternehmen in den Genuss der US-Steuervergünstigungen für saubere Fahrzeuge kommen können. „Dieses Ausnahmevereinbarung könnte als Blaupause für weitere Abkommen dienen. Auch die bereits angekündigte Lockerung der EU-Subventionsregelungen geht in die richtige Richtung“, meint Bernoth. Aber an anderen Stellen müsse die EU noch dringend nachjustieren, vor allem bei der sicheren Versorgung mit kritischen Rohstoffen, denn die Bestrebungen der USA verringern für die EU die Bezugsmöglichkeiten kritischer Rohstoffe von verlässlichen Partnern. „Die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Südamerika zeugt immerhin davon, dass auch Deutschland die Dringlichkeit erkannt hat.“

- Studie im DIW Wochenbericht 6/2023

- Infografik in hoher Auflösung (JPG, 3.58 MB)

- Interview mit Studienautorin Josefin Meyer

- Audio (MP3, 5.41 MB)

Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Das Institut ist national und international vernetzt, stellt weltweit genutzte Forschungsinfrastruktur bereit und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das DIW Berlin ist unabhängig und wird als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)

Mohrenstraße 58

10117 Berlin

Telefon: +49 (30) 89789-250

Telefax: +49 (30) 89789-200

http://www.diw.de

Telefon: +49 (30) 89789-252

Fax: +49 (30) 89789-200

E-Mail: presse@diw.de

![]()